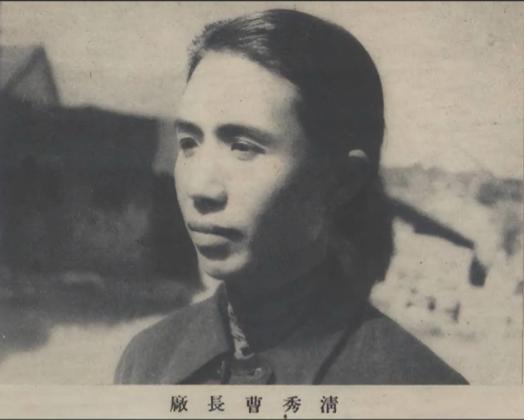

1981年,杜聿明因肾功能衰竭住院,病危前,他再三叮嘱妻子曹秀清:“我死以后,你不要去美国,更不要去台湾,就在大陆定居!” 杜聿明与曹秀清的婚姻,在那个年代算是“早婚”。 他19岁时,尚在求学,其父母便做主为他定下了亲事。 曹秀清比他年长两岁,性情温和,勤俭持家。 初时,这段婚姻更多是顺从父母之命,但随着时间推移,杜聿明愈发感念这位妻子的坚韧与善良。 在杜聿明投身黄埔,逐步成为蒋介石手下的得力干将后,地位不断上升,身边觊觎者无数,但他始终未曾移情。 哪怕已贵为高级将领,生活豪奢唾手可得,他仍一心向妻,一如既往。 无论是在西安事变前后的腥风血雨,还是抗战正酣时的前线急报,杜聿明的家信中始终少不了一句“秀清勿念”。 1948年,解放战争进入关键阶段,杜聿明奉命率部进驻徐州,参与淮海战役。 战事惨烈,形势骤变,最终他兵败被俘。 这一变故,在蒋介石眼中便是“音信全无”,甚至误以为其已战死沙场。 出于安抚与补偿,蒋介石特意拨款给曹秀清,安排她带着孩子在上海继续生活。 但曹秀清并不相信丈夫已死,她坚信:“活要见人,死要见尸。” 她在上海守了又守,盼了又盼,但具体的消息却是迟迟不来,等来的却是蒋介石一纸调令,要她随家属一同前往台湾。 曹秀清知道,这是命令,没有了丈夫,她连反驳的权利都没有。 初到台湾时,蒋介石对这些“英烈家属”表现出极大的优待,他口口声声称“杜将军之妻,自当优养”,给予住处、生活津贴、表面上的尊敬,可风向很快就变了。 蒋介石知道杜聿明并未阵亡,而是被解放军俘虏,这对于其权威与“忠诚将帅”神话无疑是一记耳光。 他转而将曹秀清视作潜在的政治筹码,暗中限制其行动,甚至试图以其为要挟,从杜聿明口中获取战略情报,或利用其家庭关系牵制对岸。 这一切,让曹秀清的台湾岁月充满阴霾。 她的生活远非外界看到的“功臣遗孀”的优渥,而是如履薄冰、备受监视。 幸好,在命运最沉重的时刻,是她的女儿,为她打开了一道光。 曹秀清的女儿杜致礼,聪慧过人,自小成绩优异,成年后,她与世界著名物理学家杨振宁结为连理。 这一联姻,使得她在国际上获得了超乎寻常的资源与话语权。 在得知母亲在台湾的真实状况后,杜致礼动用了各种关系,通过学术与外交管道,为母亲办理出境手续。 最终,曹秀清得以离开台湾,辗转抵达美国,与女儿团聚。 但她心中始终有一桩未了的心愿,找到丈夫,回到那个他们共同生活、深爱的土地。 在杜致礼与杨振宁的帮助下,曹秀清终于在1965年的时候回到大陆,重新与杜聿明团聚。 此时的杜聿明,早已从一名战俘转变为国家统一政策的“试点人物”,生活虽然低调,但安稳如常。 1981年,杜聿明病情加重,住进医院。 在他生命的最后时光,他并未再谈军旅过往,也未提政治遗憾,他最牵挂的,是这个曾与他同甘共苦、几度生死的妻子。 “我死以后,你不要去美国,更不要去台湾,就在大陆定居。” 这是杜聿明最后的叮嘱,不是出于对外界的抗拒,而是基于对妻子的保护。 他明白,美国虽富足,却与她情感隔阂,台湾虽熟悉,却充满创伤。 他希望妻子可以留在大陆,这是一个将军最后的情感归宿,也是一个丈夫最深的守望。 1981年5月7日,杜聿明在北京病逝,享年79岁,曹秀清如他所愿,留在了大陆,守着他们昔日的老屋与回忆。 命运的波折没有拆散这对夫妻,反而让他们的情感历久弥坚,他们不是历史的主角,却在历史风云中刻下了最温柔、最坚定的一笔。 信息来源:百度百科——杜聿明