1999年,国防科学家杨强提出了新体制雷达的方案,但遭到了专家的质疑:连美国花了20年都没搞定,你凭什么觉得自己能行?黄海舰队在美军电子战机面前都毫无还击之力,你却在研究这个?杨强非常坚定地回复:给我187天,我能让雷达看得更明白! 1999年,在北京某会议室,国防科学家杨强站在投影仪前,语气虽然平静,但透着坚定,提出了一个颇具挑战性的新体制雷达方案,希望能破解中国雷达技术多年来的滞后难题。 话音一落,会议室里立刻炸开锅,专家们纷纷议论,有人直言不讳地质疑:连美国花了20年都搞不定的事,你凭什么能做到?黄海舰队被美军的电子战机压得喘不过气,你居然在这儿琢磨这个? 面对大家的尖锐反对,杨强毫不畏惧,抬头直视众人,坚定地说:给我187天,我保证让雷达看得更清楚!这句铿锵有力的承诺,开启了他与时间的赛跑,也为中国的雷达技术书写了崭新的一页。 那是一个特殊的时代,20世纪末,中国海军在黄海频频受到美军电子战机的干扰,雷达上雪花飞舞,敌机的踪影难以捉摸。这种技术差距,无疑给国防安全带来了不少困扰。 雷达被称为现代战争的眼睛,其性能直接影响战场的主动权,杨强明白,若是无法突破电磁干扰的技术难关,中国在未来的战斗中很可能一直处于劣势。 他没有选择放弃,而是带着一群年轻的科研团队,决意通过技术创新为国家争光,攻克难关的路途从一开始就异常艰难。 那会儿的科研环境可没现在这么好,实验室里根本就没有高科技的计算机,团队只能用算盘和手写公式来进行那些复杂的计算。打印机对于他们来说简直是奢侈品,而草稿纸呢,简直堆得跟小山似的。杨强把实验室视为自己的第二个家,他和团队没日没夜地扑在研究上。 他总是穿着那件洗得发白的工装,站在实验台前,手握一支笔,眉头紧锁。外界的不信任如影随形,不过杨强从不想去辩解。他用自己的行动向团队展示:只要坚持,就一定有希望。187天,就成了他们的倒计时,每一分每一秒都在和技术难关较劲。 经过反复的实验和调整,团队终于迎来了突破。在信号识别技术方面,他们将雷达在复杂电磁环境中的识别率,从37%提升到了92%。 这个数字背后,得益于杨强提出的虚拟孔径技术和超低旁瓣信号设计的成功运用。这些创新大幅提升了雷达的探测精度,就算面对美军的电子干扰,也能准确捕捉到目标。 在一次内部测试时,雷达屏幕上敌机的轮廓慢慢显现,团队的成员们都紧张得屏住了呼吸,直到数据稳定后,大家才长舒一口气。那一瞬间,他们明白杨强的承诺正一步步变成现实。 这次胜利的背后,杨强付出了显著的代价,整整187天连轴转,他几乎没能回过家,实验室的行军床成了他的小憩之地,泡面也是他的常见饮食。 长时间的高压工作让他的身体出现了警报,胃病频繁发作,降压药放在窗台上,过期半年都没人理会。他常挂嘴边:等项目验收完了再去体检。可是,这个等字,却成了挥之不去的遗憾。 在技术快要获得专利认证的那一刻,杨强突然倒在了工作台前,身边是一堆写得密密麻麻的公式纸,电脑屏幕上依然闪烁着他无数次优化的算法。55岁的生命就这样戛然而止,留下的却是一个未完成的圈圈,像雷达扫描的轨迹,永远定格在时间的某个瞬间。 杨强的离世让科研圈陷入一片寂静,但他的研究成果却在国防领域悄然扎根。新型雷达不仅突破了美军的电磁封锁,还为中国的海防筑起了一道坚固的屏障。 003航母甲板上的雷达系统,其核心算法正是杨强在生命最后72小时里仍在调整的。尽管他离开了,团队依然没有停下脚步,年轻的研究员们接过他的草稿,积极推进技术更新。 那盏实验室里的灯,虽说不再为杨强发光,却依旧为新一代的科研工作者指引着方向。他的精神,仿佛一颗种子,深深扎根在每个人的心中。 1999年的那次会议上,质疑的声音真是刺耳得让人受不了。不过,187天后,杨强凭借事实让那些声音转变成了热烈的掌声。新的雷达体系成功,除了是技术上的进步,更是一个科学家用心血铸就的担当。 他不善言辞,也没有光鲜亮丽的外表,但在那个简陋的实验室里,为祖国打造了一道看不见的长城。如今,我们可能早已习惯了5G的方便,然而却很少想到,背后有多少像杨强一样的人,深夜里默默与命运抗争。 杨强的经历,绝不仅仅是一条新闻,而是应当融入我们民族的记忆。从1999年的承诺,到今天国防的自信,他和那187天教会我们,中国科技自立自强的可能性,也让给我187天这句话在心中久久回荡。 你们对此有什么看法呢?欢迎在评论区畅所欲言,分享一下你的想法! 信息来源:环球网2025-02-22《国防科研界遭遇重创,55岁的哈尔滨工业大学教授杨强因病辞世》

木工禅七

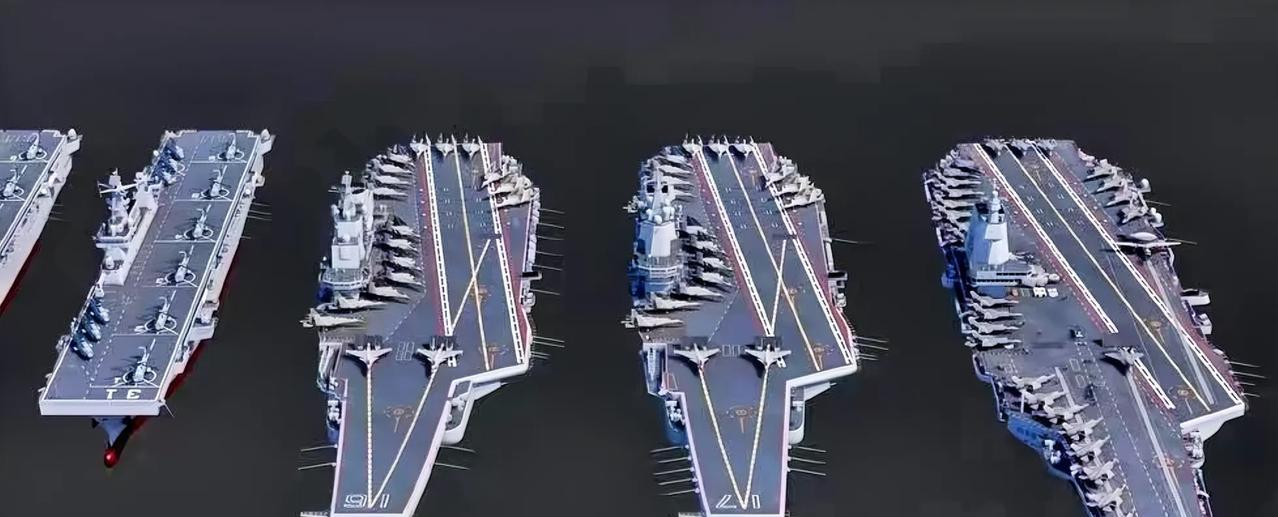

国之崛起因他们的奉献而强大,是他们把国家的对手逼回谈判桌上