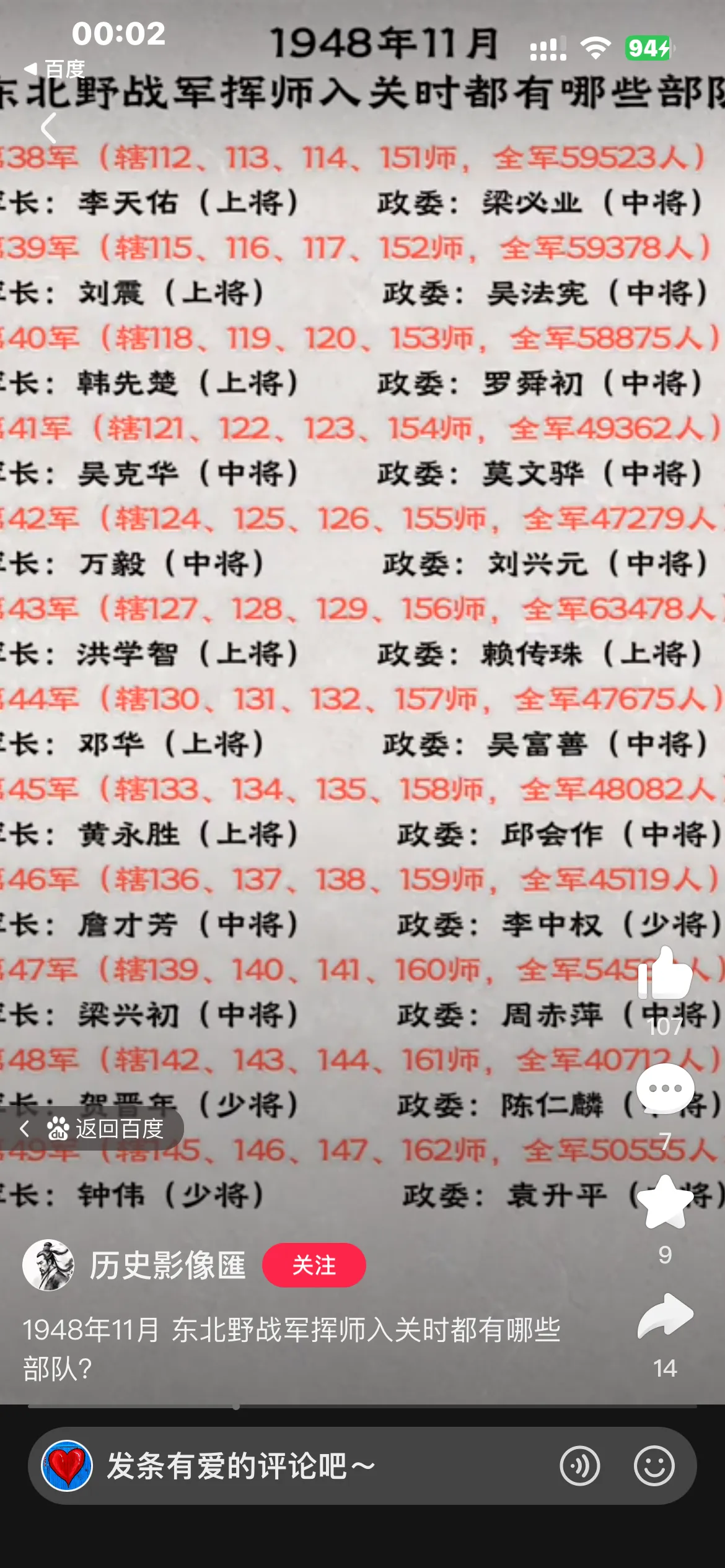

1955年全军大授衔时,中央军委遇到了难题,硕果仅存的3000多名老红军因文化素质低,不符合授衔标准。 1955年是中国人民解放军发展史上具有里程碑意义的一年。这一年,解放军开始实施军衔制度,这是新中国成立后军队建设的重要一步。 当时的国际形势错综复杂,朝鲜战争刚刚结束不久。解放军迫切需要建立一套现代化的军事管理体系。 为了确保这次授衔工作的顺利进行,军委专门组建了军衔评定委员会。委员会在研究了苏联等国家的军衔制度后,结合我军实际情况,制定了一套完整的评定标准。 这套标准从军事职务、革命资历、作战经验等多个维度进行综合评估。同时还要考虑指战员的文化程度、工作能力等具体情况。 在制度设计上,解放军采用了从大元帅到列兵共计19级的军衔体系。这个体系中,将官分为大元帅、元帅、大将、上将、中将、少将六级。 校官则分为大校、上校、中校、少校四级。尉官分为大尉、上尉、中尉、少尉四级,另设准尉一级。 这次授衔工作规模空前,共有644,686名军队干部被授予准尉以上军衔。其中,十大元帅的授衔引起了全军上下的关注。 在具体实施过程中,军委采取了逐级审核、反复讨论的方式。各级单位都成立了军衔评定小组,负责具体评定工作。 值得一提的是,毛主席以身作则,推辞了本可授予他的大元帅军衔。这一举动在全军产生了积极影响。 同时,一些已经离开军队到政府部门工作的领导干部,也主动提出不参与军衔评定。这就形成了一个重要原则:已退出军队工作的人员原则上不予授衔。 在这次全军大授衔中,一个特殊群体的存在让军委陷入了两难境地。这个群体就是3000多名参加过红军的老革命战士。 这些老革命战士中,有的是在长征途中负伤后离开了一线战场。有的则是因为工作调动,转入了后勤保障或基层管理岗位。 从资历上看,这些老红军都有着二十多年的革命经历。他们中的大多数人都参加过土地革命、长征、抗日战争和解放战争。 但由于历史条件的限制,这些老战士普遍存在文化程度偏低的问题。很多人只认识几百个汉字,甚至有的还是文盲。 从数量上来看,这3000多名老红军显得尤为珍贵。要知道红军时期最多时有30万人,但经过长征和之后的战争,能够存活下来的已经寥寥无几。 在职务层面上,这些老红军大多担任着基层职务。有的一直是普通战士,有的担任排长或连长职务。 当各军区上报这一特殊情况时,军委内部展开了激烈讨论。一派认为应该严格执行评定标准,保持制度的权威性。 这派观点认为,如果对老红军特殊照顾,可能会影响到全军的军衔评定工作。而且这样做可能会引起其他军人的不满。 另一派则强调老红军的特殊贡献,认为应该从革命历史的高度来看待这个问题。他们指出,这些老战士在革命最艰难的时期都没有动摇。 这些老红军之所以职务不高,很大程度上是因为历史条件的限制。在那个年代,能识字读书的人本来就不多。 军委的两派意见各执己见,争论焦点主要集中在是否应该突破现有评定标准。这个问题不仅关系到3000多名老红军的切身利益。 更重要的是,这个决定将会影响到全军对待革命功勋的态度。这是一个需要权衡利弊,统筹考虑的重大问题。 各军区的军衔评定工作小组也在等待上级的最终决定。他们深知这个决定将会对今后的军队建设产生深远影响。 这个问题最终惊动了中央,需要在更高层面进行研究讨论。这反映出军队在向现代化转型过程中面临的深层次矛盾。 军委将这个特殊问题上报给了周总理。这个问题的复杂性和特殊性需要更高层面的智慧来解决。 周总理经过深入了解后,认识到这不仅是一个军事制度问题。这更是一个关系到革命传统传承的重大政治问题。 中央随即召开专门会议研究这个问题。毛主席亲自参会并做出重要指示。 毛主席的态度十分明确:这些老红军为革命事业付出了一生,他们的贡献不能用一般标准来衡量。革命胜利后,党和国家更不能忘记这些功臣。 在这个基础上,中央做出了突破常规的决定。这就是后来广为流传的"老红军,不下校"政策。 这个政策规定,参加过红军的老战士,无论现任职务高低,都可以被授予少校军衔。这个决定体现了党中央的政治智慧和人文关怀。