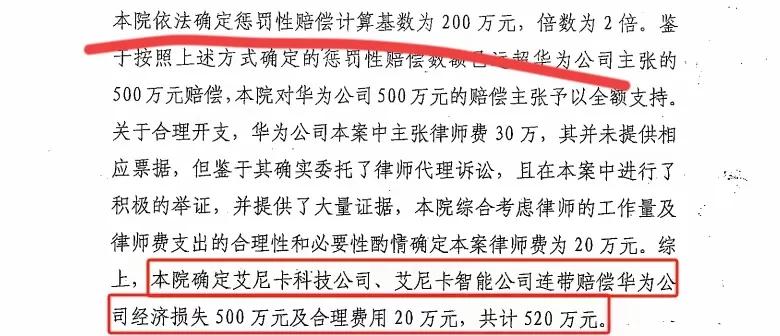

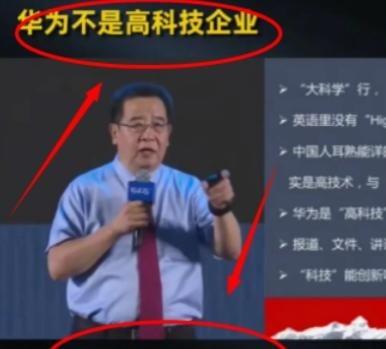

“华为不是高科技公司,甚至是跟“科”字毫不沾边。”2023年6月28日,南开大学刘亚东教授。演讲直言。像华为这种公司只能算“高技术”,而不算是“高科技”公司,中国的这些“科技公司”更是跟“科”毫无关联。 这一观点迅速在网络上引发热议,有人怒其“过于苛刻”,有人称其“一语惊醒梦中人”。 如果脱离情绪化反应,回到技术与科学的本质,刘亚东所提出的问题,恰恰点中了当下中国科技发展路径的关键软肋。 在中国,“科技”一词长期被混用甚至滥用,尤其是近年来,伴随着互联网、大数据、人工智能的快速发展,许多企业自称为“科技公司”。 实际上更多是在进行现成技术的应用、包装和产业化。一家平台公司使用AI推荐算法,一家制造企业引入工业自动化系统,往往就自封为“科技创新引领者”。 在这样的语境下,“高科技”几乎变成了商业标签,脱离了原本应有的科学含义。 华为当然是杰出的中国企业代表,它在多个技术领域表现出极强的系统整合与工程能力,尤其是在5G、芯片设计、自研操作系统等方面。 在极度复杂且封锁重重的国际环境下,依然突破重围,体现出惊人的“高技术”实力。 但这正是刘亚东所要区分的重点:高技术不等于高科技。 华为做得再好,仍然是在既有科学框架下进行优化与实现,其根基依赖的是前人建立的科学理论体系,而非自身提出新的科学原理。 这种差异不是文字游戏,而是战略层面的判断问题,高技术是工程能力,是实践导向,是把理论落实到现实中的效率与执行。 而高科技,是从原始创新出发的科学探索,是基础理论的提出者,是科学范式的开创者。 缺乏高科技的土壤,所有的高技术成果都可能建立在不稳定的地基之上,随时面临被“卡脖子”的风险。 事实上,过去几十年,中国在工程技术层面取得了跨越式进展,但基础科学领域的原始创新仍然十分稀缺。 在全球科学界具有里程碑意义的理论成果,如量子信息的算法框架、深度学习核心原理、先进光刻技术的数学基础等,大多诞生于欧美科研体系之内。 中国的企业和研究机构在这些基础上开展大量应用研究,甚至做到了世界领先水平,但“第一发现者”的身份仍不属于我们。 而这背后的深层原因,并不仅仅是经费或者科研人员努力程度的问题,而是整个科研与产业体系长期以来对基础研究的忽视。 刘亚东的批评,正是指向这一系统性的问题,他并非否定华为在技术上的卓越成就,而是提醒公众不要被“技术领先”的表象迷惑,误以为已经在“科技”上实现了赶超。 如果不在根本上加强基础科学的投入和体制支持,中国永远难以成为真正的科技强国。 回顾历史,每一次人类科技革命的源头,都是基础科学的突破。 没有电磁学,就没有现代通信;没有量子力学,就没有芯片和半导体;没有相对论,就不会有全球定位系统。 技术可以通过学习与模仿获得,科学必须通过独立思考与深度积淀生长。 美国科技领先全球,不仅在于它拥有苹果、谷歌、特斯拉,更在于它拥有斯坦福、MIT、贝尔实验室、NASA等长期深耕基础研究的机构与体系。 而日本、德国等技术强国,也无一例外地在本国建立起了坚实的科学研究平台与文化。 今天的中国在科技发展道路上取得了举世瞩目的成绩,但也正处在从“制造大国”向“科技强国”跨越的关键阶段。 是否能实现这个跨越,关键在于能不能真正建设出以原创科学为核心的创新体系。 刘亚东的一番话之所以引发如此大的反响,不是因为他说错了,而是因为他说得太真了。 在一个讲究面子、鼓励捷径的社会语境中,这样的“当头棒喝”格外刺耳,但也格外必要。 技术的力量令人振奋,但唯有科学,才能决定方向。 信息来源:年度对话2023

![我觉得华为的广告投得很好特别到位[笑着哭][捂脸哭][大笑]🙏](http://image.uczzd.cn/16307691474016231157.jpg?id=0)