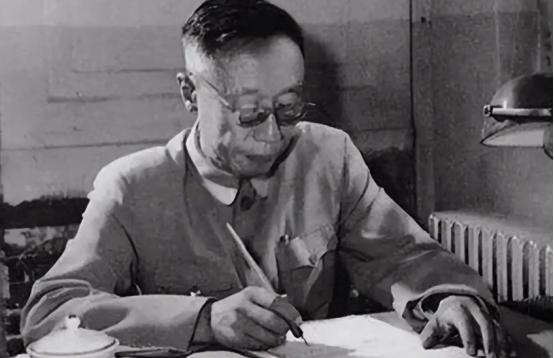

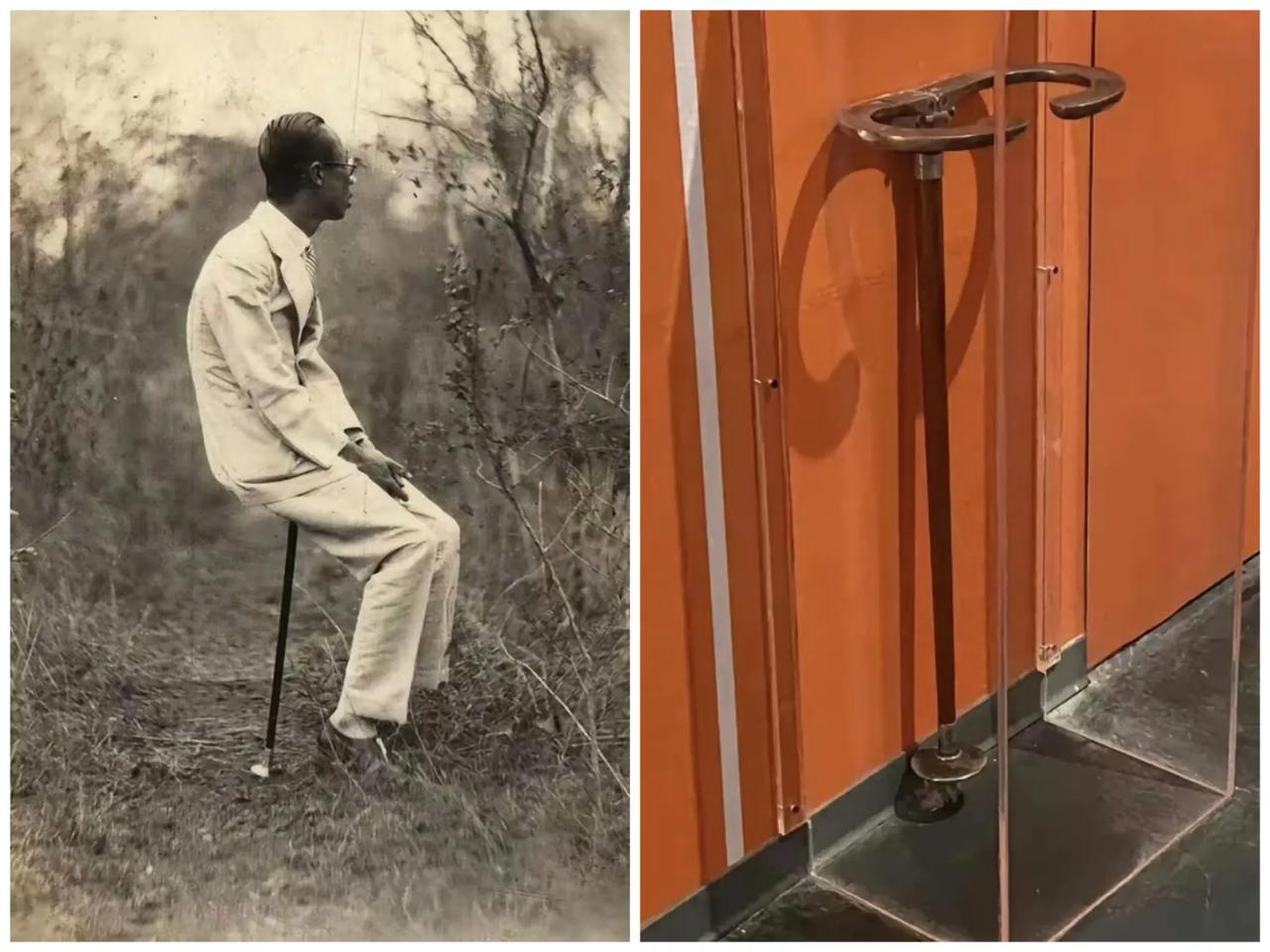

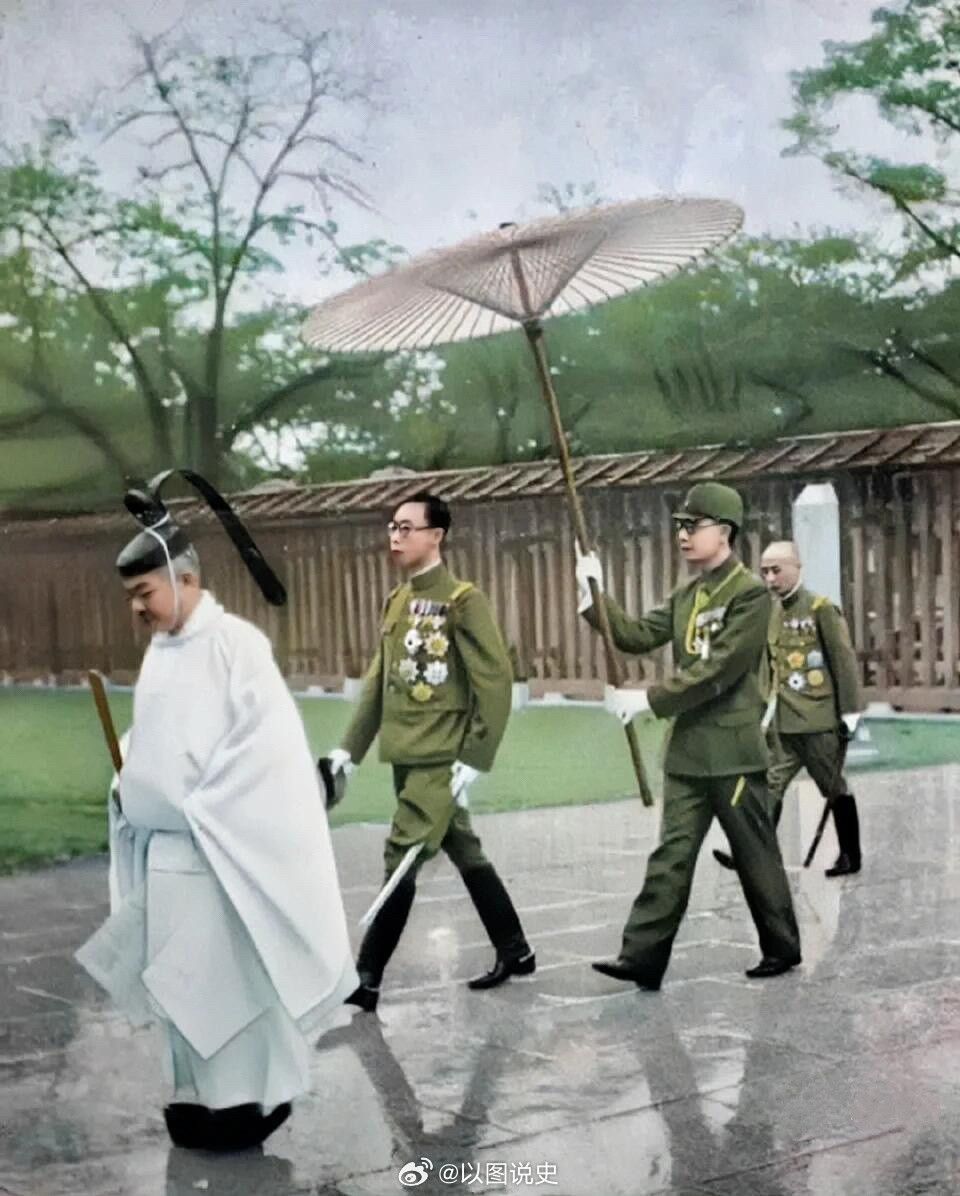

1957年,中国最后一名“皇妃”李玉琴,探望狱中的溥仪,见到溥仪,李玉琴心中的那个念头越发清晰:离婚,一定要离婚! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 上世纪四十年代初,李玉琴还是一名接受新式教育的中学生,她的课本里充满着进步思想,心中装着对未来的憧憬,与此同时,在伪满洲国的“皇宫”中,溥仪却仍在固守着他那一套老旧的帝王思维。 这场婚姻的背后,实则暗藏着错综复杂的政治角力,当时的日本当局企图通过安插亲信,对溥仪实施全方位监控,溥仪心知肚明,为了自保,主动提出在中国民间选择皇妃,命运的齿轮就此转动,将毫无准备的李玉琴卷入这场政治漩涡之中。 步入皇宫的李玉琴,很快发现这里并非童话中描绘的美好天堂,严苛的“二十一条”家规如铁索般束缚着她的行动,她不能随意走动,不能与家人自由往来,甚至连说话都要字斟句酌,表面上她是备受尊崇的“福贵人”,实则不过是金笼中的困鸟。 这段婚姻从一开始就缺乏真挚的情感基础,溥仪待她,更像是在对待一件精致的摆设,而非平等的伴侣,当战争的阴云笼罩东北,溥仪在逃亡时毫不犹豫地将她抛下,这一举动成为压垮这段婚姻的最后一根稻草。 在新中国成立后,李玉琴获得了重生的机会,八路军的真诚对待,让她逐渐认识到新社会的可贵,她找到了一份工作,开始独立自主的生活,思想意识也在悄然发生着变化。 六次探望溥仪的经历,让李玉琴更加清醒地认识到两人之间的鸿沟,当组织安排她在战犯管理所留宿一晚,本应是修复关系的机会,却成为了她坚定离婚决心的转折点,溥仪的生理缺陷导致无法育有子女的事实,更让她看清这段婚姻毫无未来可言。 离婚后的李玉琴,犹如破茧的蝴蝶,展翅飞向崭新的人生,她不再是那个被困在宫规牢笼中的少女,而是一个能够自主掌控命运的新时代女性,在随后的岁月里,她在教育领域贡献己力,收获了真正的爱情,过上了普通而幸福的生活。 值得玩味的是,这对昔日的“帝后”在各自获得新生后,反而放下了过往的恩怨,他们不再是高高在上的皇帝与卑微的妃子,而是在新社会中共同进步的同志,这种关系的转变,恰似一面镜子,折射出那个特殊年代的光影变迁。 一个15岁少女与一个落魄皇帝的婚姻,从开始就注定是一场历史的误会,这段婚姻的结束,不仅是个人命运的转折,更象征着一个时代的终结,李玉琴的选择,展现出新时代女性追求自由与幸福的勇气,也为那段被刻意遗忘的往事,写下了最恰当的结局。 当李玉琴最终选择放手,她不仅解放了自己,也为无数身处相似境遇的女性树立了榜样,她的故事告诉我们,每个人都有追求幸福的权利,无论前路多么崎岖,只要拥有勇气与决心,新的人生总会如期而至。 信息来源:李玉琴《中国最后一个“皇妃”——李玉琴自述》