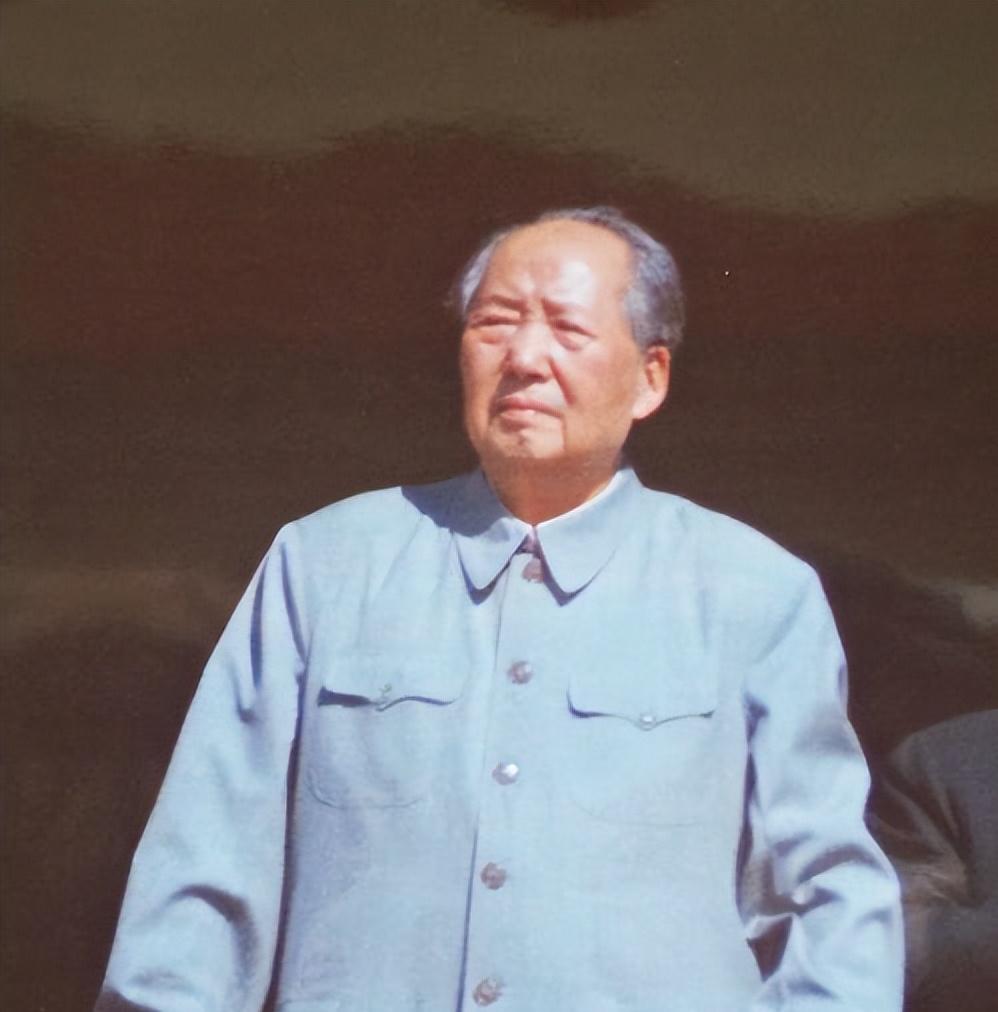

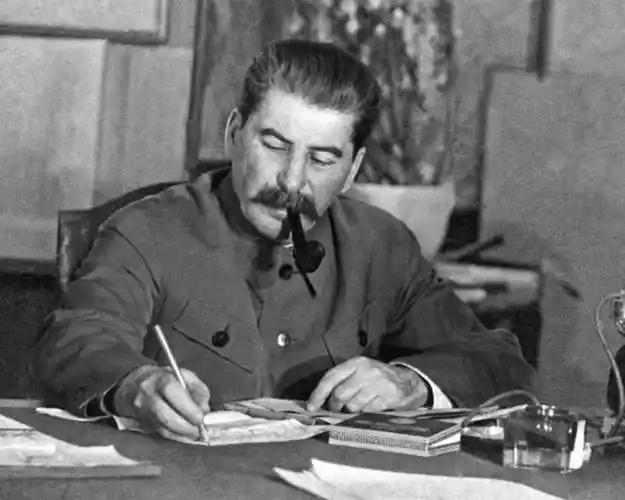

斯大林:“你打了胜仗,人民却罢免了你,看看我,谁敢罢免我?”丘吉尔:“我打仗就是为了捍卫人民罢免我的权利。” 斯大林与丘吉尔是否在波茨坦会议期间发生过那段著名的对话,一直存在争议。根据现有史料显示,这个话题似乎是由某些人为了制造话题而杜撰的。 一些人认为,这段对话确实发生过,并将其视为斯大林与丘吉尔之间紧张关系的一个例证,然而,另一些人则认为,这段对话只不过是某些人为了制造话题而杜撰出来的,并没有实际发生过。 整个二战期间,英国从一开始就和德国死磕到底,几乎从战争爆发的第一天起,英德之间便处于敌对状态。 德国闪击波兰后,英国毫不犹豫地对德宣战,自此卷入了一场旷日持久的全面战争。 面对纳粹铁骑席卷欧洲大陆,法军很快败退,英国成为西欧唯一仍在奋战的国家。 尤其在1940年敦刻尔克大撤退后,英国孤军奋战、背水一战,几乎成了“全欧洲的最后希望”。 在这关键的时刻,不仅靠的是英国传统强大的皇家海军和英勇顽强的皇家空军,更重要的是,有一个人用语言和意志撑起了一个国家的脊梁,那就是温斯顿·丘吉尔。 丘吉尔不仅是一位政治家、军事战略家,更是一位卓越的演说家。他的每一次演讲都如同战场上的冲锋号角,震撼人心、鼓舞士气。 在最黑暗的1940年“不列颠之战”时期,伦敦每天都遭受德军的空袭,城市陷入火海,废墟遍地,人们躲在地铁站避难,惶惶不可终日。 许多英国人心中开始动摇,甚至有人主张议和,向德国低头。 但正是在这时,丘吉尔站了出来。他站在议会讲坛上、广播前、火灾后的废墟中,一遍遍坚定地说出那些后人铭记的金句。 他那略显沙哑却坚毅有力的声音,穿越无线电波,传进千家万户。 人们听着他讲话,眼里含着泪,心里却升起久违的希望。 在德军重重压力之下,是丘吉尔用他那“战斗语言”筑起了钢铁长城。他把一国的民族精神紧紧拧在了一起,令一个孤岛国家在风雨飘摇中屹立不倒。 历史学家说,希特勒最怕的,不是英国的舰队,不是美国的兵工厂,而是丘吉尔这张舌灿莲花的嘴。 1945年7月,英国面临着一场重要的大选,这不仅是对国内政治格局的一次重大考验,同时也是对战时领导人的一次民意检验。 在这一关键时刻,波茨坦会议也在紧锣密鼓地召开中,这场会议是第二次世界大战末期的重要国际峰会,旨在讨论战后秩序重建及德国问题等议题。 就在这样一个全球瞩目的时刻,时任英国首相的温斯顿·丘吉尔却遭遇了政治生涯中的一个挫折——他领导的保守党在大选中未能获得足够的支持,从而失去了执政地位。 这一结果对于丘吉尔而言是一次沉重的打击,他不得不面对现实,辞去了首相职务。 随着大选结果的尘埃落定,工党的克莱门特·艾德礼接过了首相的权杖,成为了英国的新任代表,继续参与波茨坦会议的后续议程。 由此会议的后半段便没有丘吉尔的身影,这也意味着他与苏联领导人约瑟夫·斯大林之间不可能再有直接的会面和交谈。 因此,关于两人在会议期间的一段著名对话,据说斯大林在得知丘吉尔在大选中落败后对其进行了嘲讽和讥笑,实际上并不存在。 经过后世学者的深入研究与考证,发现这段对话并没有任何确凿的证据支持其真实性,事实上,丘吉尔与斯大林在波茨坦会议中期以后就未曾有过直接交流,因此所谓的对话根本无从谈起。 这段被广泛传播的对话很可能是出于某种目的而被人为编造出来的,可能是为了吸引公众的注意,也可能是为了制造争议和话题。 在信息传播迅速的今天,类似这样的传闻屡见不鲜,它们往往能够迅速抓住人们的注意力,但同时也需要我们在接受信息时保持警惕,审慎判断其真实性和可靠性。 来源: 澎湃新闻——语录侦探|丘吉尔讲过“打仗是为捍卫人民罢免我的权利”吗?