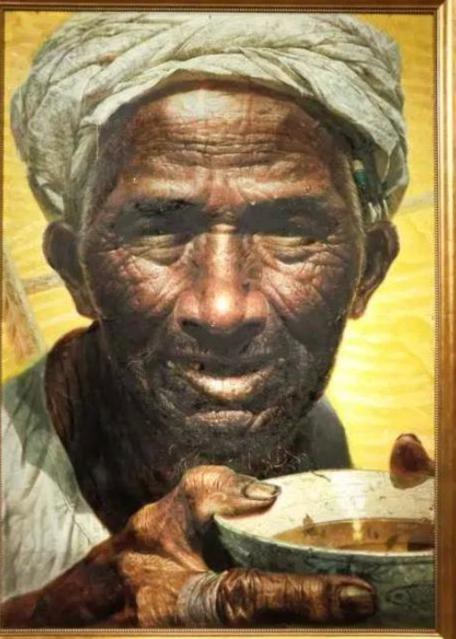

那年,一位名叫罗中立的美院大三学生,创作出震撼人心的油画《父亲》,瞬间引爆整个艺术界。国家以400元收藏费买下这幅作品,而今天,它已成为中国美术馆最耀眼的镇馆之宝! 【消息源自:网易新闻专题报道《罗中立:被油画〈父亲〉改变的一生》;四川美术学院官方档案及罗中立个人访谈记录;中国美术馆馆藏资料《20世纪中国现实主义绘画研究》】 1977年冬天,重庆钢铁厂的澡堂里飘着白茫茫的水汽。罗中立把发烫的扳手塞进工具包,听见广播里正在播报恢复高考的消息。热水冲在他结着油垢的胳膊上,混着铁锈的红褐色水流在水泥地上蜿蜒。"老罗,你都二十九了还凑这个热闹?"工友老张甩着毛巾打趣,蒸汽后面传来几声善意的哄笑。罗中立没接话,只是盯着墙上自己用粉笔画的检修流程图——那些粗细不一的线条,是他偷偷练习的素描。 这个在钢厂抡了九年大锤的二级钳工,此刻摸到了裤兜里皱巴巴的信纸。父亲昨天寄来的信上说:"家里存了八十斤粮票,够你半年不干活专心复习。"信纸边角还画着个小人,是父亲模仿他童年涂鸦的拙劣笑脸。罗中立突然想起十二岁那年,父亲把纺织厂发的劳保手套拆了,用棉线给他绷了第一个画框。 报名处排队的场景比钢厂早班还热闹。穿蓝布衫的知青、扎麻花辫的姑娘,还有像他这样带着工人帽的"超龄考生",队伍里飘着此起彼伏的咳嗽声。"同志,您这工作证明要补盖章。"窗口办事员推了推眼镜。罗中立身后背画板的年轻人突然插话:"师傅,您这手茧子比我们素描课的排线还密!"两人相视一笑,年轻人不知道这个"工人老大哥"后来会成为他的学长。 考场上的罗中立捏着铅笔像握着焊枪。数学卷子空了大半,但在速写题上,他画满了整个草稿纸——那是钢厂午休时总蹲在墙角吃饭的老王头,皱纹里嵌着洗不掉的煤灰。监考老师在他身后驻足良久,橡皮擦落的碎屑像雪花般铺在卷子上。 放榜那天,钢厂广播站的大喇叭正在播报超额完成季度任务。罗中立挤在川美录取名单前,从最后一名往前数了十七个才找到自己名字。回家路上经过菜市场,他注意到有个驼背老人正弯腰掏粪池,竹编粪桶的背带深深勒进肩膀,阳光在那张古铜色脸上照出沟壑般的阴影。罗中立站定了摸出速写本,卖豆腐的大婶笑骂:"小罗师傅又偷懒!"他不知道这个掏粪老人的形象,半年后会变成一幅两米多高的巨幅油画。 川美画室里,罗中立总抢着值日打水。同学们发现他涮笔筒像在车间保养设备,连颜料刮刀都摆得跟钳工工具似的整齐。"罗大哥,你这底色怎么调得跟铁锈似的?"室友好奇地问。"加点儿机油。"他一本正经地胡说八道,手上却不停——画布上老人的指甲缝里正慢慢"长"出泥土的质感。系主任来检查创作进度时,看见这个留级生模样的"老学生"正跪在地上画鞋底的裂纹,石膏像的投影落在他背上,像另一层洗褪色的工装。 1980年全国青年美展布展现场,工作人员为《我的父亲》该挂多高争论不休。"这画得凑近看才够劲!"罗中立抱着胳膊说。当展览厅的射灯亮起,观众发现画中老人的汗珠里竟然映着麦穗的反光,有美院教授数出他至少用了六种褐色来表现晒伤的皮肤。有个丁衣服的老农在画前站了半小时,临走时对同伴嘟囔:"这后生把咱的苦都画进骨头里了。" 中国美术馆派人来收购时,罗中立正躲在画室角落补工装裤的破洞。"四百块!够买多少管颜料啊?"他捏着汇款单的手在抖,这笔钱相当于他在钢厂八个月的工资。后来有记者问为什么画农民,他指着自己发黄的指甲盖说:"我手上这些洗不掉的铁锈,和老乡们指甲里的泥没两样。" 三十年后,当已经成为川美院长的罗中立站在美术馆修复室,看着科学仪器扫描出《父亲》颜料层下的铅笔底稿——那些钢铁厂检修图的排线技法依然清晰可见。玻璃展柜反射的灯光落在他西装袖口,那里早没了机油的痕迹,但当他抬手调整画框时,无名指上还有道淡白色的烫伤疤痕,像幅微型素描。