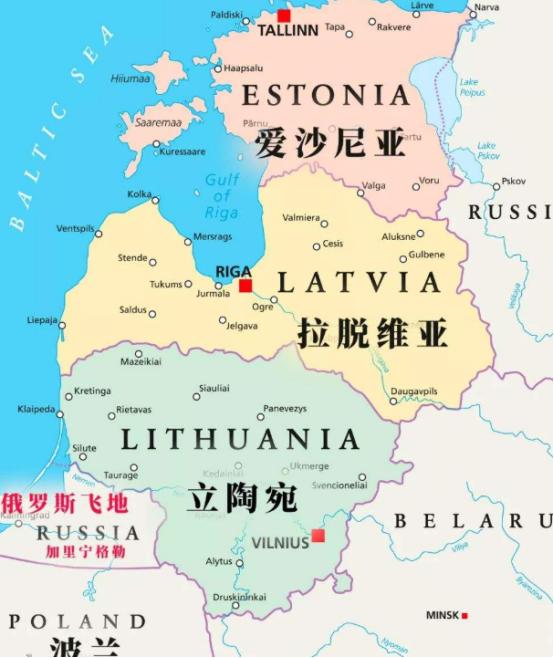

苏联为什么灭亡?因为苏联从建国时就是把全国的财富视为一个政党的财富,并且政党政府享有各种特权,随意支配国家财富,各种特权就是对普通人民的掠夺。 自列宁建立苏维埃政权以来,苏联的政治体制就高度集权。 到了1980年代,苏联的领导层严重缺乏创新能力,政治改革迟滞不前。 此外,计划经济曾经在战争时期展现出其强大的动员能力,但在和平时期,这种模式显得异常低效。 资源配置不合理,忽视了消费品生产和技术创新。 尤其是进入80年代,苏联的经济增长几乎停滞。 计划经济无法有效响应市场需求,导致生产力无法提升,人民生活水平持续下降。 苏联的文化政策长期以来压制个人自由,强调集体主义和国家利益高于个人利益。 在斯大林时期,文化与艺术都受到了严格控制。 这种状况也使得公众对政府的信任大大下降。 此后,民众对政府的支持逐渐转为冷漠甚至反感。 特别是对于少数民族的压制和异见者的打压,使得社会矛盾激化。 冷战期间,苏联与美国之间的军备竞赛使得两国都耗费了大量资源。 在1980年代,美国占据了全球经济的主导地位。 而苏联逐渐失去了与西方竞争的能力。 1985年,戈尔巴乔夫上台后,由于改革过于急功近,反而引发了更多的社会动荡。 戈尔巴乔夫的“公开性”和“重建”政策使得政治体制的缺陷更加暴露。 地方民族的独立诉求愈发强烈。 此外,苏联的农业问题一直未解决。 1917年,苏联政权成立后不久,国家便面临粮食危机。 1918年,列宁紧急向全国各地发出电报,恳求各地支援粮食。 战时共产主义政策”要求农业生产全部交给国家。 在农村,政府的征粮队往往要求农民交出所有余粮,甚至包括种子和口粮。 政府动用了武力,派遣了携带武器的征粮队。 1919年,列宁曾明确表示,社会主义的道路不应通过市场经济的自由化来回退,而应通过加强国家的垄断来继续向社会主义迈进。 至1920年,谷物产量比战争前减少了一半,棉花产量更是仅为战前的6%。 最终,这场粮食危机蔓延至苏联17个省份。 许多学者对于其具体的死亡人数仍有不同看法,部分学者认为死亡人数可能达到520万。 自1920年底至1921年春,乌克兰、伏尔加河沿岸、西伯利亚等地区相继爆发了农民暴动。 坦波夫省作为俄国最富饶的地区之一,曾是粮食出口的重地,但随着苏维埃政府的严苛征粮政策,该省的农业生产几乎崩溃。 农民的抗议逐渐转化为武装起义。 1920年,农民组织了游击队与苏俄政府的征粮队展开激烈对抗。 苏联政府开始对暴动地区实施严厉的军事打击。 1921年,图哈切夫斯基等红军将领甚至提出使用毒气弹来消灭这些反抗力量。 最终,1921年,红军成功地用毒气弹摧毁了坦波夫省的反抗力量。 由于大饥荒的严重后果,1921年,苏联决定放弃“战时共产主义政策”,转而实施新经济政策。 该政策允许农民保留一部分余粮,并允许进行小规模的贸易。 然而,饥荒造成的创伤并未立即痊愈。 苏联政府开始寻求国际援助,并通过作家高尔基发出了呼吁。 美国救济署迅速响应,并于1921年派遣救援团队进入苏联,提供粮食和医疗援助。 斯大林在1928年提出集体化政策。 然而,这一政策在实施过程中再次引发了广泛的农民反抗,最终导致了更加严酷的镇压措施。 此外,苏联的特权阶层也加剧社会不公。 斯大林实施了官职等级名录制度,这一制度将高级干部划分为不同的等级,并为他们提供了特殊待遇。 到1924年,苏联政府已经将所有高层干部纳入名录。 高级干部的月薪大幅增加,甚至达到普通工人和农民收入的数倍。 除了高额薪水,他们还获得了特殊的福利待遇,包括专用轿车、专门商店和稀缺商品。 在莫斯科的“特殊商店”,只有高级干部能够购买进口奢侈品和稀缺食品,而普通民众无法享受这些特权。 在苏联解体前,高级干部的特供待遇还渗透到了政治结构中。 虽然赫鲁晓夫在1960年代试图削减这些特权,但他的改革遭到许多高层干部的反对,最终未能成功。 勃列日涅夫上台后,特权制度得到了恢复并进一步强化。 苏联解体前,特权阶层的生活水平与普通民众之间的差距已经无法弥合。 参考文献:[1]何金生.以苏联解体教训为镜鉴的铸牢中华民族凝聚力研究[J].新疆大学学报(哲学社会科学版),2024,52(1):20-26