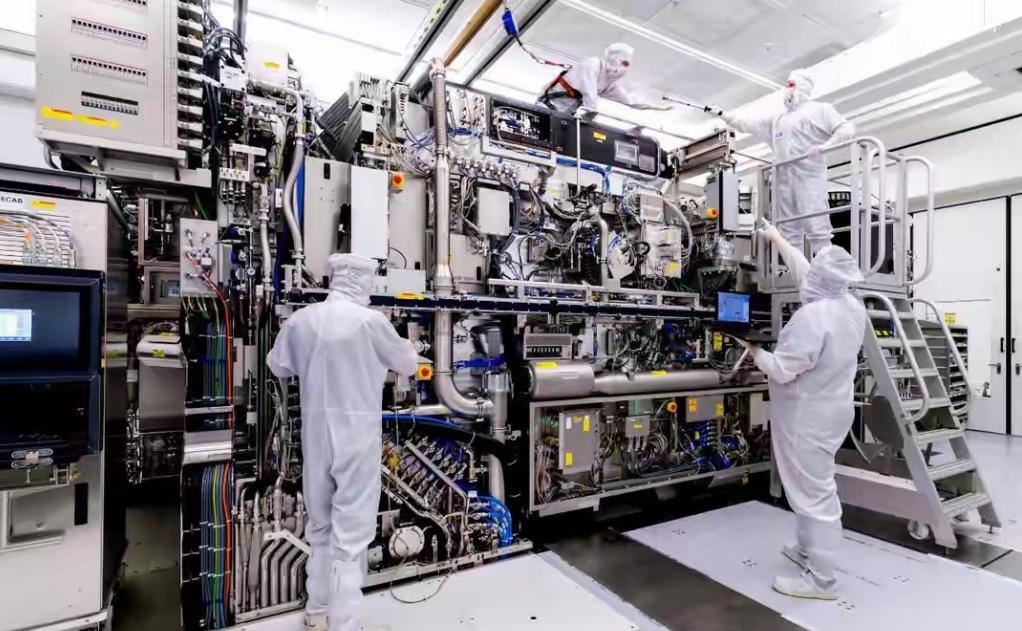

如果把台积电“整体打包”搬到美国,它能活下来吗?其实,在成本和政治的双重绞杀之下,台积电将彻底失去竞争力,最终死路一条。 历史早已证明,高端制造业迁移绝非“工厂搬家”那么简单,而是涉及人才、供应链、成本结构和产业生态的全面重构。台积电的成功,是台湾几十年积累的“半导体生态”的胜利,而非单纯的技术优势。 有些人以为台积电的领先只是因为阿斯麦光刻机。现实是台积电能把7nm、5nm,甚至3nm的良品率干到>95%,而英特尔仅在10nm上就卡了五年,良率直到2021年才勉强达标。三星3nm良率至今不到60%。 所以,台积电的成功,绝不仅仅是靠设备,而是靠生态,靠台湾几十年如一日围绕台积电所建立起来的生态系统。 2019年,美国对华为实施芯片禁令,台积电断供先进制程芯片,麒麟9000成为绝唱,谷歌禁止GMS授权,最终导致2020年华为手机出货量暴跌42%。所以,供应链断裂=产品无法生产。 但华为并未倒下,因为除了美式工业生态,中国也有一套生态系统。华为利用自研能力,以及中芯国际、京东方、长江存储等国内供应商,重造来“中国供应链”,又把芯片和操作系统等“断腿”给接上了。 所以,智能手机竞争早已不是硬件参数的比拼,而是生态系统之战。苹果、三星等巨头的成功,本质上都是生态的胜利。所以,生态才是台积电真正的护城河。 一是24小时不间断的工程师文化,比如“夜鹰计划”轮班。斯坦福半导体专家米勒曾说:“台积电的竞争力不在实验室,而在新竹科技园的夜市里。” 台积电在台湾的工程师可以接受“24小时轮班”“半夜被叫回工厂”等高强度工作。凌晨三点的台积电工厂灯火通明,工程师可以喝着永和豆浆改机台参数。 但你要美国工程师也如此任劳任怨,就纯纯想多了。因为他们更注重工作与生活的平衡。目前,台积电亚利桑那工厂已经爆出“美国工人拒绝加班”,而“台籍工程师被迫长期驻美”,因为美国本土人才无法快速上手。 二是超高效的供应链,半导体制造依赖全球5000多种原材料和设备。目前,台湾本地化率已超70%,硅晶圆、光刻胶、特种气体和设备维护等都在几小时车程以内。 美国则缺乏配套供应链,关键材料等需从欧洲、亚洲空运,成本和时间激增。比如,光刻胶要从日本空运,成本翻倍;阿斯麦的EUV光刻机出问题,需要荷兰工程师飞过去维修,耽误量产进度。 英特尔在美国的工厂就曾因特种气体供应不足而停产,而台积电在台湾几乎从未遇到类似问题。所以,台积电赴美,良率必然会下降。目前,台积电亚利桑那州工厂的目标良率仅为90%,实际肯定更低。如果完全搬迁,良率肯定会进一步下滑。 从成本来看,美国成本贵得离谱。薪资,台湾工程师时薪50元,美国工程师150元/小时;电力,台湾0.8元/度,美国1.5元/度。供应链方面,美国本地化率仅30%。 波士顿咨询报告显示,美国半导体制造成本比台湾高25-40%。台积电台湾厂毛利率约53%,而亚利桑那工厂预估大约30%。如果美国工厂成本飙升、良率下降,客户大概率会转向三星或英特尔。 补贴方面,2022年《芯片与科学法案》,承诺提供520多亿美元直接补贴。其中,390亿美元用于本土芯片制造激励,110亿美元支持先进研发。另外,还有240亿美元税收抵免。 台积电亚利桑那州子公司获得了66亿美元直接资助,以及50亿美元贷款,用于建设三座晶圆厂(总投资约650亿美元)。2025年3月,台积电宣布追加1000亿美元在美投资,计划建设五座工厂,但未明确新增补贴金额。 但补贴大概率会太监,因为这原本就是美国政府的基槽。比如,富士康威斯康星工厂曾承诺投资100亿美元,最终因补贴不到位,导致投资缩水至6亿美元,几乎烂尾。说好的“世界第八大奇迹”,最后缩水成了“世界第八大停车场”。 截至2025年3月,台积电仅拿到少部分承诺补贴资金,多数资金因行政审查流程缓慢而延迟。亚利桑那州工厂原计划2024年投产,但因技术工人短缺、建设成本上涨40%,已推迟至2025年底。 剩下的补贴大概率会拿不到,因为特朗普政府正在施压废除《芯片与科学法案》,转向高关税政策,停止现有补贴,毕竟可以节省几百亿美元嘛!更何况关税战打得一泡污,踢到了一块大铁板。 其实,美国逼迫台积电去美建厂,甚至整体打包搬到美国,主要是出于地缘政治,防止先进制程技术流向某国。这就意味着台积电可能会失去中立代工厂地位,技术自主权肯定也会下降,美国会强力干预研发方向,并强制其共享技术给英特尔。 “橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,台积电这颗“半导体金橘”如果真的连根拔起,移种到美国,在成本和政治的双重绞杀之下,肯定会变成又酸又贵的“美枳”,彻底失去竞争力。 天时不合,水土难服;人和尽失,匠魂不存;利竭而亡,势所必然。正所谓:橘逾淮为枳,龙离渊成虫,而台积电赴美,必将死路一条!