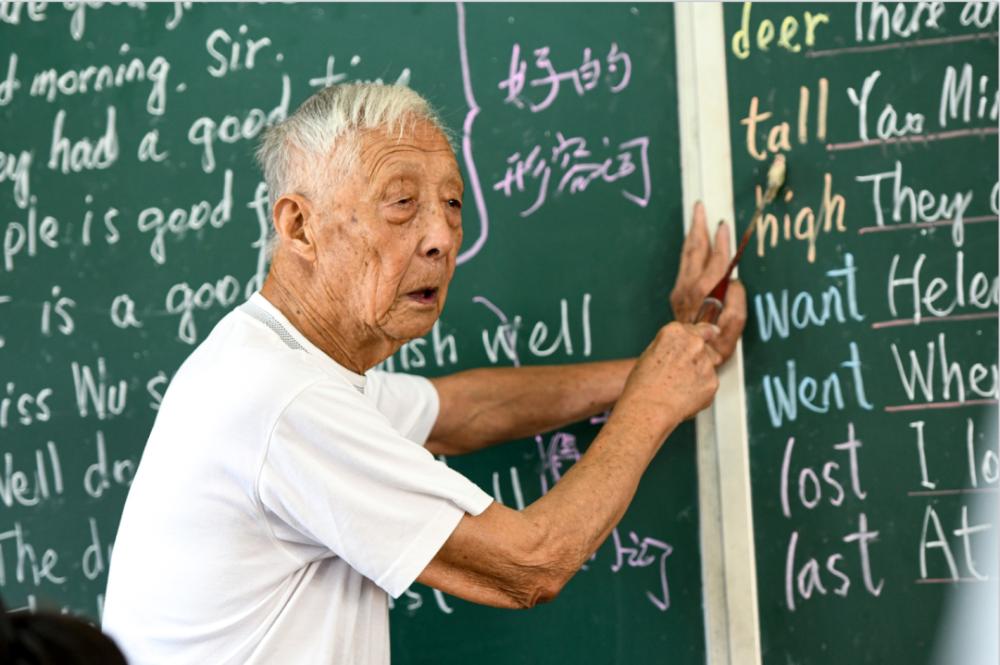

2021年,安徽95岁老人接到电话:“叶老师,您还活着啊?”老人气得脸红脖子粗:“我干什么我不活着?”哪料,接下来对方一句话让他泪流满面。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2021年的一个秋日,安徽和县卜陈村的清晨依旧宁静,95岁的叶连平坐在自家小院的藤椅上,手边放着一摞学生的英语作业,电话铃声打破了平静,接起后,传来一个熟悉的声音:“叶老师,您还活着啊?” 叶连平一听,气得脸红脖子粗,忍不住回道:“我干什么不活着?”对方连忙解释:“老师,我是怕您哪天走了没人照顾,想把您的骨灰接到我家祖坟安葬。” 这话像一颗石子投入湖心,叶连平的眼眶瞬间湿了,泪水止不住地流,他轻声说:“傻孩子,我还有课要上呢。”这通电话,承载了学生对他的牵挂,也勾起了他半个多世纪为乡村教育默默付出的往事。 叶连平的早年并不平坦,1928年,他出生在山东青岛,父亲是厨师,家境普通,后来辗转南京,他在特殊年代因曾在外国使馆工作而被误解,背上沉重的标签。 妻子因此离他而去,他四处流浪,穷得连床被褥都没有,1965年,37岁的他来到安徽和县卜陈村,人生几乎跌入谷底,可村民们没有嫌弃这个外乡人,给他饭吃,帮他盖房,还推举他到村里的学校教书。 那一刻,叶连平感到从未有过的温暖,他暗下决心,要用一生回报这片土地的恩情,后来,上级几次想调他去城里教书,待遇优厚,他却一口回绝。 1991年,叶连平到了退休的年纪,63岁的他捧着课本,站在三尺讲台上泪流满面,像个舍不得玩具的孩子,他对学生说:“我还没教够。”学校里没人忍心赶他走,退休后,他依然常去代课。 2000年,他发现村里许多年轻人外出打工,留下孩子无人照管,成了留守儿童,他和老伴一商量,决定把30平米的家改成“留守儿童之家”,他腾出房间给孩子们住,自己和老伴挤进狭小的仓库。 白天,他免费教英语,晚上辅导作业,还管三餐,孩子们的碗里总有热腾腾的饭菜,而他自己却常吃剩菜剩饭,他对孩子们说:“好好学,走出大山,你们会有大出息,” 叶连平对学生慷慨,对自己却苛刻得近乎吝啬,他的衣服补了又补,穿了60年都不舍得扔;搪瓷杯用了30年,边角都磕秃了,他从不买瓶装水,出门只带干粮。 可只要孩子们有需要,他从不犹豫,杨鸿雁是众多受益者之一,父母在外打工,她在叶连平家住了六年,没花一分钱,考上大学时,学费成了难题,叶连平拍胸脯说:“你只管去读,钱我来。” 开学那天,他亲自送她到学校,忙完已是深夜,错过了末班车,旅馆要50块一晚,他嫌贵,嘀咕着“够买多少书了”,转身在大桥下凑合了一夜,杨鸿雁后来回忆,哽咽着说:“没有叶老师,我早就辍学了。” 病痛也没能让叶连平停下脚步,2013年,85岁的他突发脑溢血,手术后第四天就吵着要出院,医生劝阻,他急了:“不让我走,我从八楼跳下去!孩子们还等着上课呢。” 医生无奈放行,第二天,他佝偻着背,拄着拐杖又站上了讲台,2023年,他被车撞伤,腰椎还没好全,就搬个小板凳坐着给孩子们讲课,孩子们看着他花白的头发和满脸皱纹,眼泪直打转。 他却笑着说:“老师没事,讲完这课就好了。”95岁了,他每天从早忙到晚,周末也不歇息,改作业、备课,忙得像个年轻人。 他的学生超过2000人,有的成了医生,有的当了老师,每次回村,都抢着喊他“爷爷”,可他总说:“你们过得好,就是对我最大的回报。” 那通电话后,叶连平拒绝了学生安葬骨灰的请求,他早就联系了医学院,决定捐献遗体,“让学生们拿去学解剖,也算我最后一堂课。”他说这话时,语气平静,像在聊家常。 2021年的卜陈村,孩子们在他的小院里朗读英语,笑声传出老远,95岁的他,依然每天站在讲台,眼神像年轻时一样明亮。 他常说:“教书是手段,育人才是目的。”他的学生未必个个成绩拔尖,但都学会了感恩和坚强,带着他的精神走出了大山。 叶连平的故事,像一盏微弱的萤火,照亮了乡村教育的角落,他没有豪言壮语,只有日复一日的坚持,他用半个多世纪,换来无数孩子的希望,也让“老师”这个词有了更深的重量。 那通电话里的泪水,是他对学生深沉的爱,也是学生对他无尽的牵挂,他曾说:“我这辈子,最不后悔的就是当老师。”在卜陈村的讲台上,他用行动证明:教育是一场接力,初心可以跨越岁月,点亮一代又一代的未来。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:百度百科 叶连平——全国教书育人楷模、安徽省和县卜陈学校退休教师