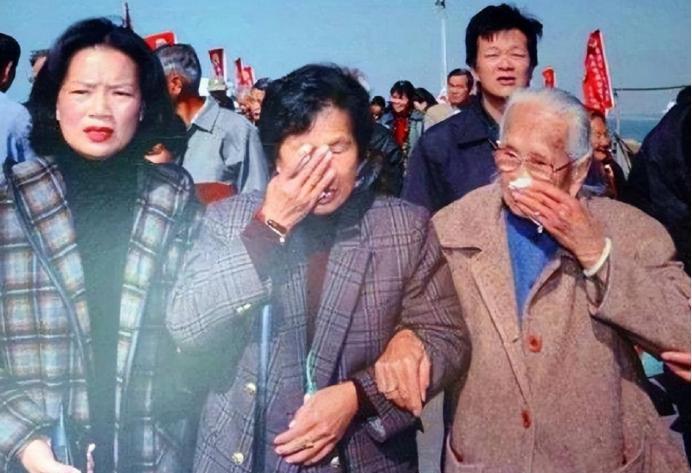

1949年,施宫存夫妇在逃往台湾前,将刚出生3个月的儿子留在了大陆,40年后,施宫存的夫人回大陆寻子时,儿子却冷漠地说:我不缺娘。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1989年的青岛,秋风拂过海滨,带来一丝凉意,年过六旬的张彩霞踏上这片阔别40年的故土,怀里抱着亡夫施宫存的骨灰,她此行只有一个心愿:找到1949年留下的儿子宫金成。 战乱年代的无奈分离,让她与襁褓中的孩子一别经年,如今,她终于回到故乡,却在重逢时听到了儿子冷漠的一句“我不缺娘”,这句简短的话,如同秋日的寒风,刺痛了她的心,也揭开了乱世中一个家庭的悲欢离合。 1949年的春天,青岛还笼罩在战火的阴影下,施宫存是国民党海军的一名大副,接到命令要随部队撤往台湾,他的妻子张彩霞刚生下儿子宫金成三个月,满心欢喜的她却迎来两难抉择。 宫金成出生不久便患上疹子,高烧不退,虚弱的身体根本无法承受海上颠簸,施宫存与张彩霞彻夜难眠,商量孩子的去留,带上孩子,恐有生命之忧;留下孩子,又不知何时能归。 他们最终决定将孩子托付给家中帮佣刘翠兰,一个为人老实、带孩子有经验的妇人,刘翠兰拍着胸脯保证,只要她有一口气,孩子就不会受苦。 夫妇俩留下所有积蓄和一块银锁片,匆匆登上离岸的船,以为不过数月便能重聚,他们哪里想到,这一别,竟是40年的天各一方。 到了台湾,施宫存夫妇的生活并不轻松,他在基隆的舰艇学校当教员,收入微薄,张彩霞操持家务,缝补浆洗补贴家用,两人先后生下三个女儿,日子虽清苦,却也温馨。 然而每逢夜深人静,张彩霞总会想起远在大陆的儿子,宫金成是活着还是走了?有没有人好好待他?这些问题像针一样扎在心头,施宫存也常叹气,怪自己当初没带上孩子。 可两岸隔绝,连一封信都寄不到青岛,他们只能将思念埋在心底,岁月流逝,三个女儿渐渐长大,施宫存却因旧疾复发,在1988年撒手人寰。 临终前,他拉着张彩霞的手,念叨着要回大陆找儿子,张彩霞含泪点头,暗下决心要完成丈夫的遗愿,1988年,两岸探亲政策放开,张彩霞抓住机会申请回乡,她带着施宫存的骨灰,踏上归途。 青岛早已不是记忆中的模样,高楼林立,街道宽敞,唯有海风的气息还带着熟悉的味道,她先找到年迈的哥哥,兄妹相见,抱头痛哭。 哥哥帮她四处打听宫金成的下落,几经周折,终于在青岛郊外一个村庄找到线索,村里有个40岁的汉子叫宫金成,是养母一手带大的,张彩霞心跳加速,带着村长的指引,来到一间简朴的农舍。 院子里,一个皮肤黝黑的中年男人正在劈柴,眉眼间依稀有施宫存的影子,张彩霞喉头哽咽,上前喊了一声“金金”,可宫金成抬头看她,目光冷淡,丢下一句“我不缺娘”,便转身走进屋里,张彩霞愣在原地,眼泪夺眶而出。 宫金成的养母是个满脸皱纹的老人,热情地请张彩霞进屋坐下,她叹了口气,开始讲述宫金成的身世,刘翠兰在建国后不久得了重病,自知命不久长,便将宫金成托付给村里一户无子的夫妇。 那对夫妇视宫金成如己出,可惜养父早逝,养母怕改嫁会亏待孩子,独自守寡,将宫金成拉扯成人,宫金成小时候吃尽苦头,砍柴、种地,跟着养母风里来雨里去。 他早年便知道自己不是养母亲生,也听过生父母赴台的事,心底却只有怨,养母说,他从不提亲生父母,只把她当唯一的娘,张彩霞听着这些,眼泪一滴滴落在手背上。 她明白,儿子不愿认她,不只是因为40年的分离,更因为童年的艰辛和缺失的父爱,她和施宫存的决定,成了孩子心头一道抹不去的伤。 张彩霞没有强求,她留下一笔钱给养母,请她转交宫金成,只说这是她的一点心意,她还托养母告诉儿子,她和施宫存对不起他,若他不愿见她,她绝不勉强。 临走前,她在远处看了宫金成一眼,黝黑的背影在田间忙碌,像极了年轻时的施宫存,她擦干眼泪,返回市区,在老虎山墓园为施宫存安葬了骨灰,并在旁留了一块墓地给自己。 之后的日子,她定居青岛,偶尔回村看看宫金成,渐渐地,宫金成的态度有所软化,愿意和她简单说几句话,但始终没喊过一声“娘”,张彩霞不强求,能远远看着儿子平安,她已觉得安慰。 1990年代,张彩霞在青岛的海边买了套小房子,晚年常坐在窗前看海,她有时会想起1949年的那个清晨,船缓缓离岸,她回头望向大陆,眼里满是不舍。 她知道,错不在她和施宫存,也不在宫金成,而在那个让无数家庭破碎的年代,2000年,张彩霞去世,按遗愿与施宫存合葬,她走时没有遗憾,只有一丝怅然——那声“娘”,她终究没听到。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国台湾网2018-06-09《移动互联助力两岸寻亲》