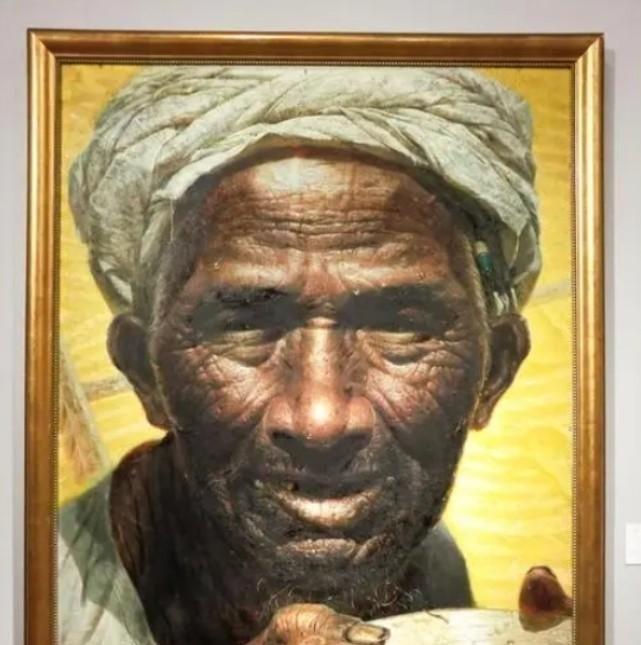

1980年,大三学生罗中立画了一幅油画《父亲》,轰动了整个画坛,国家以400元将其收藏。谁也没想到,这幅曾被低价收购的作品,如今成为中国美术馆的镇馆之宝。 罗中立1948年7月23日生在重庆郊区,家里条件普普通通。父亲在纺织厂上班,干活之余爱拿毛笔画两笔,算是家里唯一的“艺术细胞”。罗中立小时候就跟着父亲学,看他用粗手画江边树影,自己也捡树枝在地上乱涂。那时候他就喜欢画画,画得不好也乐在其中。1964年,16岁的他考进四川美术学院附中,考试那天画了个水壶,线条简单却有劲,老师一看就点头。他在附中练了好几年素描,天天对着石膏像描,手腕酸了也不吭声。 1968年毕业,他被分到四川达县钢铁厂。到了厂里,他干的是体力活,每天在车间拧螺丝、搬零件,手上磨出厚茧,衣服上全是油渍。工友下班聊天打牌,他却常一个人窝在宿舍,拿铅笔在废纸上画工友的背影或者炉火映出的脸。工厂十年,日子苦归苦,他没丢下画画,手再糙也没停过笔。1977年高考恢复,他29岁了,听说这消息,扔下扳手就回家复习。考试时画了张满是皱纹的脸,硬是考进四川美术学院油画系,成了班里岁数最大的学生。 大三那年,他跑去大巴山写生。山里条件差,他住土坯房,睡硬炕,白天跟着村民下地干活。村民邓开选是个老农,满脸皱纹,手指粗得像树根,常坐着抽旱烟。罗中立就盯着他看,拿速写本画下老人的脸和手,画得飞快。这些素材后来全用上了。回学校后,他开始画《父亲》。画布大得占满桌子,他先用炭笔勾轮廓,再拿画刀涂黄褐色背景,慢慢调颜料画老人的脸。皱纹一道道画出来,手指关节凸得像真能摸到,还加了支圆珠笔夹在耳后,细节满满。 1980年,这画在四川美术学院展出,一挂出来就火了。观众挤着看,有人说老人眼神像活的,有人盯着那双手感叹太真实。展览评委讨论半天,给了第二届全国青年美展一等奖。不久,国家出400元收了这画。400元在那会儿对学生来说不少,可跟这画后来的价值比,简直是白捡。画被运走后,罗中立也没多想,继续埋头画他的画。谁知道,这幅《父亲》去了北京,进了中国美术馆,越挂越出名,最后成了镇馆之宝。 这画牛在哪儿?它不像当时流行的画,净是英雄啊革命啊那种高大上的东西。罗中立画的是个普通老农,脸上的褶子像被风吹裂的地,手指粗糙得能看出干活的痕迹。背景是金黄色的,像麦田翻滚,画风写实到不行,尺寸又大,往那儿一摆,气场压人。画完后,报社登了照片,标题写“劳动者的面孔”,老百姓一看就觉得亲切。到了美术馆,每次展出都围一堆人,有人拍细节,有人就站着看半天。 《父亲》火了,罗中立没停下。他又跑大巴山,画了《春蚕》,蚕农剥茧的手指被勒红;画了《打豹子》,猎人扛枪站在雾里。后来他的画风变了,从土黄变成红绿,线条粗得像泼出去的墨。画画时,他有时用画刀刮纹理,有时直接上手抹颜料,手上五颜六色。他在四川美术学院教书,1998年当了院长,办公室乱得像仓库,可他还是爱去画室,蹲着帮学生改画。他还搞了个连环画项目,带着画家画了好几年,展出时满墙都是,观众挤着看。 他的画还走出国门。1995年北京办了个展,墙上挂满他的画,开幕式人多得挤不动。2010年上海回顾展,他的画装进玻璃框,观众拿着册子记笔记。他走到《父亲》前,摸了摸画框,指尖沾点灰。那次有人想从国外买画,他摆手说留在中国好。如今,《父亲》挂在美术馆,灯光一打,老人脸上的纹路还是那么清楚。罗中立还是常回大巴山,背个旧包,走在田间,拿铅笔画几笔,画室里颜料管乱堆着,跟年轻时没啥两样。 罗中立为啥能成?他没啥背景,靠的是自己摸索。从工厂到学校,再到画坛,他一步步走得踏实。《父亲》也不是靠运气火的,是他看了太多底层人的脸,画出了他们的苦和真。这画不光是艺术品,更是那年代的印记。400元买下的东西,成了无价之宝,这事儿听着玄乎,可想想罗中立的坚持,又觉得不意外。他后来功成名就,却没飘,画画教书两不误,接地气得很。