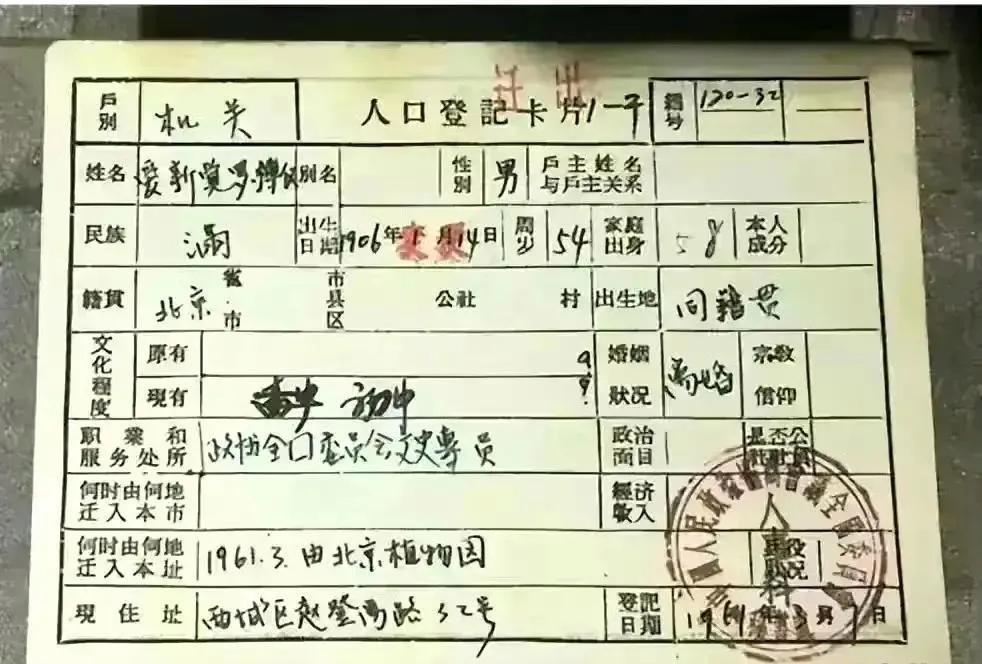

真离谱!溥仪竟然被上过两次庙号和谥号。第一次是1967年,台湾的爱新觉罗家族给上的。庙号宪宗,谥号又臭又长,关键是最后那个字,叫做“襄”。第二次是2004年是大陆的爱新觉罗家族,上庙号恭宗,谥号愍。 1967年,溥仪因病去世,随之而来的是关于他谥号的激烈辩论。 在台湾,一些随国民党撤退至此的满族贵族,他们为溥仪选择了“清恭帝”这一谥号。历史上,谥号“恭”通常赋予那些才德出众的君王,但从晋朝起,它更多地用于表征那些亡国之君,带有某种程度的贬义。然而,这个选择是这些贵族对于溥仪及满清历史的一种怀旧和尊重,尽管这种尊重背后隐藏着对历史的某种美化和简化。 与此同时,大陆的前清遗民对于如何评价溥仪展开了更加复杂的辩论。经过一系列的讨论和争议,他们最终确定了“清愍帝”作为溥仪的谥号。不同于“恭”,“愍”在古文中常用来描述导致国家和人民遭受巨大苦难的君主,其本身的含义带有明显的悲情和同情,更加符合溥仪一生的实际情况。他的一生充满了戏剧性的变化,从最高权力的象征到一个普通公民,再到在新中国最后的岁月中以普通公民的身份结束生命,这一过程中充满了无力和悲剧。 这两种不同的谥号是两种截然不同的历史观和记忆方式。在台湾,溥仪的记忆被赋予了一种文化连续性,即使是在一个已经消逝的王朝的末代君王身上,也试图维护一种尊严和荣耀。而在大陆,溥仪的记忆则被放置在一种批判和反思的框架中,他的失败和悲剧被视为对其一生的公正评价,也是对历史的一种深刻反思。 溥仪尽管其在位期间并不长,但溥仪的生涯却参与了中国从封建帝制向现代国家的艰难转变。 1967年,处于台湾的爱新觉罗家族后裔,以及本世纪初受到某“宣国公”建议的两次为溥仪追加的庙号和谥号。这些民间的称号,虽不具政府官方的正式性,却是对历史人物的记忆与评价方式在不同政治与社会背景下的多样性。传统上,皇帝的谥号和庙号由朝廷加以授予。然而溥仪的情形则更加复杂,因为他的帝位并未得到后来政权的正式承认。 追溯溥仪的历史,我们发现尽管他曾是一国之主,却在人生的后半段经历了极大的挫折和改变。1950年代后的溥仪,从一个被革命推翻的帝王转变为普通公民,并在新的政治体制中寻找自我救赎的机会。在这一过程中,溥仪的生活与思想发生了重大转变,从一个封建遗老到接受并支持共和国的理念。 而对于溥仪的追赠庙号和谥号,不仅是对其个人生平的回顾,更是对那个时代的重新诠释。溥仪的庙号“恭宗”与谥号“配天同运法古绍统粹文敬孚宽睿正穆体仁立孝愍皇帝”,尽管充满了传统的赞誉与尊敬,但这些后来的加赠也暴露出对溥仪历史形象的美化倾向。传统谥法的应用在此呈现了一种特殊的情况:一方面尝试恢复与赋予溥仪一种历史的尊严,另一方面也是现代社会对历史人物复杂看法的体现。 此外,溥仪的故事也与其他历史上的王室成员有着异曲同工之妙。例如,李氏朝鲜的王族后裔也采取了类似的方式为已故的王族成员追封庙号和谥号,这种做法跨越了国界和文化,是对王权传统的一种现代复兴与怀旧。如2005年去世的李玖被追封为“怀隐皇帝”,这不仅是对个人的纪念,也是对历史的一种情感寄托。