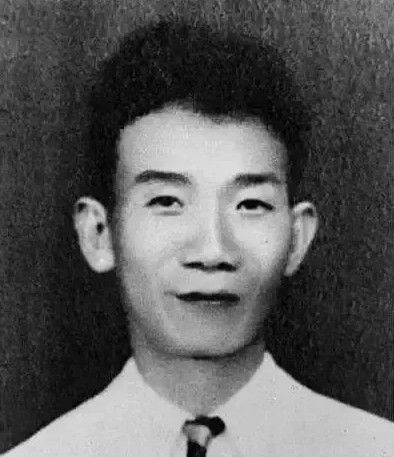

1948年2月,西北野战军打扫战场时,发现一具左胸血肉模糊,半边脸都被炸烂了的国军中将尸体…… 1948年2月末的陕西宜川,冬春交替之际,寒气依然刺骨。西北野战军刚刚结束了一场激烈的战斗,战士们分散在战场各处打扫战场,收集武器弹药,寻找伤员。 在一处被炮火摧毁的临时指挥所废墟旁,几名解放军战士发现了一具与众不同的尸体。这具尸体身着国军将领军服,左胸血肉模糊,显然是遭受过猛烈的炮火袭击,更为可怕的是,他的半边脸已经被炸得面目全非。但从残存的军装和肩章可以看出,这是一位国军中将级别的高级军官。 战士们立即向上级报告了这一重大发现。消息很快传到了西北野战军总指挥彭德怀的耳中。 彭德怀接到报告后,亲自来到了发现尸体的地点。尽管尸体面部严重损毁,但彭德怀仍然通过其他特征辨认出了这位国军将领的身份——这正是此次宜川战役中国民党军队的指挥官,有"独眼将军"之称的刘戡。 经过现场勘察和医务人员的初步检查,发现刘戡除了面部炮伤外,右太阳穴有一个明显的枪伤,这表明他很可能是在战败后开枪自杀的。 彭德怀在得知刘戡的身份后,他下令将刘戡的遗体妥善收敛,并特意为其准备了一口体面的棺材。更为难得的是,彭德怀还指示部下通过特殊渠道,将刘戡的死讯和遗体归还事宜通知给了国军方面。 在整理刘戡遗体时,西北野战军的战士们在他的军装内袋中发现了一本沾满血迹的小型笔记本。这是刘戡的战地日记,记录了从接到增援命令到最后战败的全过程。 最后一页写道:"宜川之战凶多吉少,我已料到。然军令如山,身为军人,只有执行。如今败局已定,愧对将士们的信任与牺牲。我唯有以死明志,流尽最后一滴血。" 刘戡是黄埔军校第一期的高材生,他的军事生涯可以追溯到北伐战争时期。从那时起,刘戡几乎参加了国军的每一场重要战役,积累了丰富的实战经验。令人瞩目的是,刘戡在1933年就已经担任83师师长,当时他年仅27岁。 在抗日战争期间,刘戡率领83师参加了惨烈的长城会战。战况极为激烈,日军的炮火猛烈无比,导致83师伤亡惨重,甚至一些阵地上已无兵可用。在这种危急情况下,刘戡果断将全师的非战斗人员,包括卫生兵、炊事员和机关后勤人员全部调到前线参战。更为难得的是,刘戡本人也带着警卫连亲自上阵,战后,刘戡因此获得了青天白日勋章,这是国民政府军队中的最高荣誉之一。 至于"独眼龙"的外号,则源于刘戡在对苏区的第三次"围剿"作战中。当时他亲自前往最前线指挥,却不幸被一发子弹击中眼睛,导致一只眼睛失明,不得不装上假眼球。 1948年2月,宜川战役打响。彭德怀指挥西北野战军7万余人围攻宜川,并精心布置了围歼增援部队的伏击圈。当国民党军第24旅被困后,胡宗南急令刘戡率部增援。 面对这一任务,刘戡的军事直觉告诉他,沿着洛宜公路前进极有可能遭遇伏击。他建议先攻占观亭,再由那里向宜川推进,这样战术上更为稳妥。然而,胡宗南认为宜川守军支撑不了太久,坚持命令刘戡必须沿公路快速前进。 刘戡还是服从了命令。他率领部队沿公路前进,最终如他所料,走入了彭德怀精心设计的包围圈中。 战况日益恶化时,刘戡与几位老战友进行了最后的无线电联络。他们交流了当前的困境以及可能的突围方案,但都意识到情况已经十分危急。 同时,刘戡也向家人发出了一封简短的电报,内容虽然简洁,但字里行间流露出一种壮士一去不复返的悲壮情怀。 有趣的是,在战前,刘戡与彭德怀虽然未曾谋面,但通过一些中间人有过间接的交流。两位将领在军事理念上有着某些共同点,彼此都怀有相当的敬意。 在战局已定,无力回天的情况下,刘戡向胡宗南发出了最后一封电报:"败局已成,决心流尽最后一滴血"。随后,在解放军攻入指挥部附近时,刘戡选择了开枪自杀,时年42岁。 刘戡的自杀震动了国民党高层。蒋介石在日记中写道:"宜川丧师,不仅为国军剿匪最大之挫折,而且为无意义之牺牲,良将阵亡,全军覆没,悼恸悲哀,情何以堪?"胡宗南得知消息后,也痛哭失声,显然为自己坚持的命令导致的后果感到自责。 为表彰刘戡的战功与牺牲,国民政府追赠他为陆军上将,1953年又追赠为陆军二级上将。宜川战役成为国共内战中的重要一役,西北野战军共歼灭国军5个旅近3万人,取得了重大胜利。