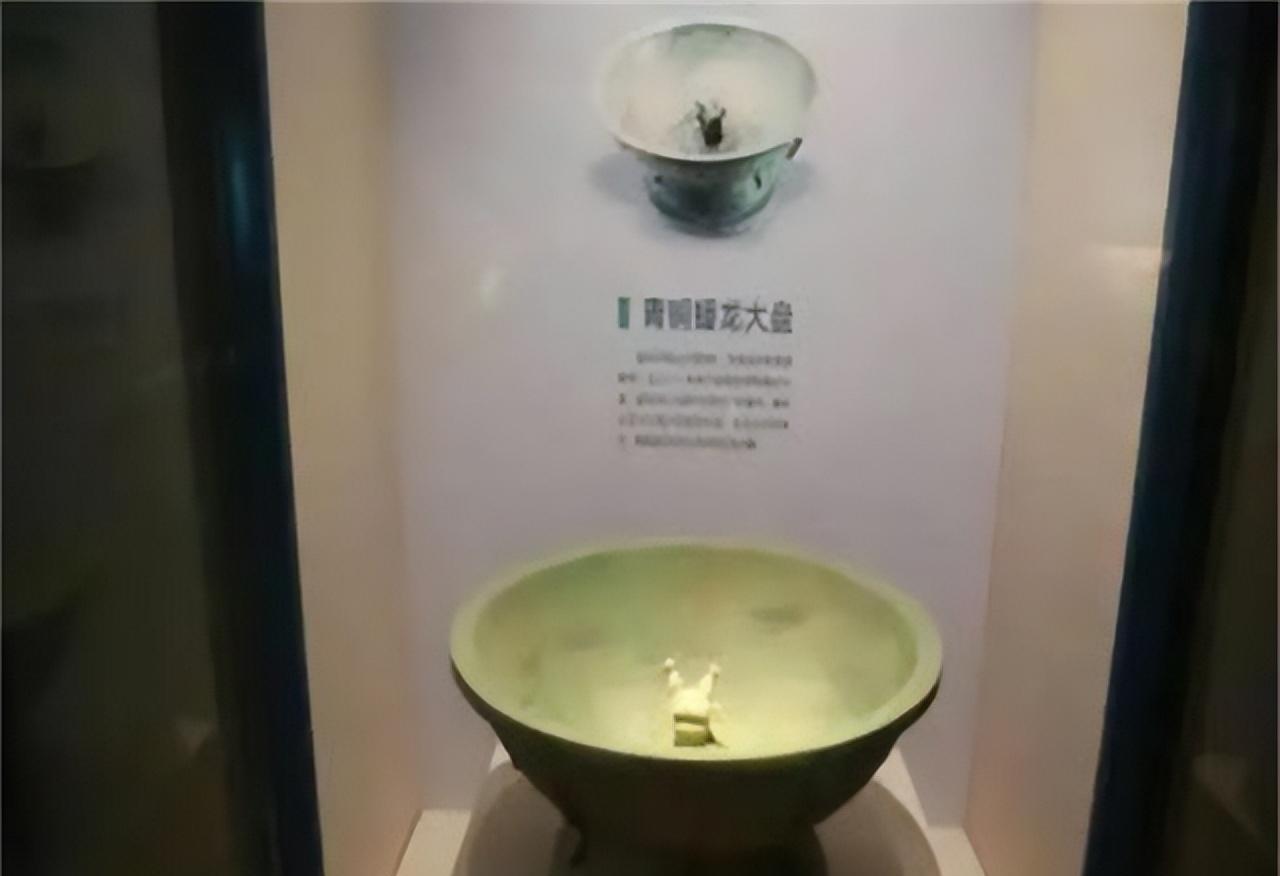

2016年,浙江黄岩的村民一锄头下去,挖出个千年古棺,专家一看就说值老鼻子钱了。可谁都没想到,考古大牛郑嘉励到了现场,啥话不说,直接抄起电钻就往棺材上招呼。钻头一响,水哗哗往外淌,他耳朵边上的冷汗也跟着滴下来。 2016年夏天,浙江台州黄岩区的村民在工地上干活,挖着挖着就碰上了硬东西。扒开一看,是个暗红色的棺材,咋看咋不一般。这事很快传开了,当地文物部门赶紧派人过去查。考古队到场后一琢磨,这不是普通的棺材,是南宋时候的夫妻合葬墓。男的棺材保存得好得吓人,外头裹着三层青砖,缝隙里还灌了糯米灰浆,硬得跟石头似的。女的棺材就惨了,早被盗墓贼翻得稀巴烂。墓里还挖出块墓志铭,上头写着“赵伯澐”,懂点历史的人一听就炸了锅——这可是宋太祖赵匡胤的七世孙,皇室血脉啊,虽说跟皇帝宝座没啥关系,但身份摆在那儿,值钱是肯定的。 消息传到省里,考古专家郑嘉励连夜赶过去。这家伙在圈子里有点名气,干了几十年考古,手上功夫硬,脑子也活。他围着棺材转了几圈,就觉得这事不简单。棺材外头看着结实,可里头八成有东西,可能是丝绸衣裳啥的,碰不得颠不得,一动就得坏。更别提现场围了一堆村民,看热闹的劲头比过年还足,开棺的话指不定出啥乱子。跟队里几个老家伙合计了一宿,决定不现场拆,把棺材连土一块儿弄到新盖的博物馆去,稳妥点。 可这棺材也不是想搬就搬的。吊车刚开进来,半道上杀出个姓赵的老头,手里攥着本旧家谱,嚷嚷着赵伯澐是他祖宗,死活不让动。考古队费了半天口舌,搬出文物保护法才把他劝走。眼瞅着棺材要上车,郑嘉励突然来了个急转弯,从工具箱里掏出电钻,二话不说就往棺盖上钻。旁边的人全看傻了,有人喊着使不得,可他手没停,钻头下去两个洞就出来了。结果,水从洞里淌出来,清得跟自来水似的。原来这棺材泡了八百多年地下水,里头早成水缸了,不放水的话,路上随便晃几下,里头的宝贝就得成烂泥。 这招听着离谱,可郑嘉励不是瞎搞。南宋人造棺材有讲究,外头有椁室,里头塞松香,本来是想防虫防潮。可黄岩这地方地下水多,时间一长,松香没顶住,水全渗进去了。要不是他这一钻,运到博物馆开棺时,估计就剩一堆泡烂的破布了。从工地到博物馆才五里地,拖车硬是开了四个钟头,司机后来说脚都快抽筋了,生怕开快了把东西颠坏。 到了博物馆,开棺的时候专家们都围上去了。赵伯澐这老兄真不简单,身上套了八层衣裳,从里头的绢衫到外头的锦袍,叠得整整齐齐,连腰上的玉扣都亮得晃眼。脚边还放着双竹编凉鞋,鞋底有菱形纹,搁现在都能拿去卖设计感。墓里没啥金银珠宝,倒是塞了一堆笔墨纸砚,铜镜上还刻着首小诗,字挺秀气,估摸是他老婆写的。吃的也带上了,梅干菜、糯米糕、风干鱼,都是台州的地道味儿,看着就亲切。这老兄到死都惦记着家乡的饭菜,挺接地气一人。 清点下来,墓里掏出76件纺织品,五件直接评上了国家级文物。中国丝绸博物馆的人跑过来看,说这些衣裳把南宋人的穿衣规矩全补齐了。比如当官的得穿圆领袍配硬腰带,老百姓只能系布带子;贵族女的裙子得打十二道褶,少一道都不行。这些细节听着挺琐碎,可对研究历史的人来说,跟捡到宝似的。赵伯澐这人也没啥奢华派头,陪葬品里没金银,尽是些文人玩意儿,活得挺低调。 郑嘉励那两钻孔后来也修好了,棺材摆在博物馆展厅正中间,玻璃柜里还特意装了除湿机,怕再受潮。现在游客去黄岩博物馆,都能看到这些东西。那双竹编鞋、那堆台州小菜,还有那八层衣裳,全安安静静躺那儿,讲着八百年前的故事。郑嘉励后来上电视聊这事,摸着棺材上的洞直乐,说要不是当初豁出去钻这两下,现在大家伙儿只能对着烂泥巴叹气。 赵伯澐这人吧,说不上多厉害,但日子过得有滋有味。他是皇室后裔,可没仗着身份摆谱,喜欢写写画画,吃点家常菜,跟老婆一块儿过小日子。墓里那些东西,看着不值啥大钱,可每件都带着他的生活味儿。南宋那会儿,浙江这边还算太平,他没赶上啥大乱子,算得上运气不错。合葬墓这事也挺讲究,夫妻俩感情好才这么干,不然谁乐意死了一块儿埋啊。 这棺材挖出来以后,黄岩本地人都挺骄傲,觉得自个儿祖上也有大人物。博物馆弄得也像模像样,展厅里灯光打得刚好,说明牌写得清楚,连外地人都爱跑来看。郑嘉励干考古这么多年,见过不少稀奇事,可这次拿电钻钻棺材,估计是他职业生涯里最出圈的一回了。他也没觉得自己多牛,就是觉得该干啥就干啥,保住文物比啥都重要。 参考资料 马上评|考古算“挖人祖坟”?我说说我们家族的事 澎湃新闻