名人的诞生——尼基塔·赫鲁晓夫

发掘过去事件

2025-04-18 19:32:10

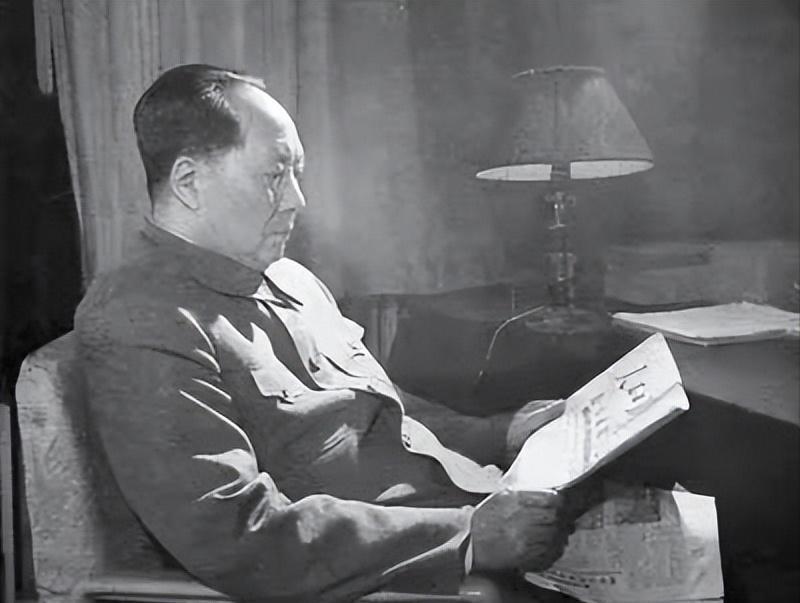

1894年4月17日,俄罗斯库尔斯克州卡利诺夫卡村的农民家庭诞生了一位改写苏联历史的复杂人物——尼基塔·赫鲁晓夫。从顿巴斯矿工到苏联最高领导人,他的一生交织着铁腕与革新,既是大清洗的参与者,也是斯大林时代的终结者。

1953年斯大林逝世后,赫鲁晓夫通过政治博弈清除贝利亚、马林科夫等对手,于9月3日正式当选苏共中央第一书记 。1956年的苏共二十大成为他政治生涯的转折点:他发表秘密报告,公开批判斯大林个人崇拜与大清洗的暴行,为数十万受害者平反,开启“解冻”时代 。这一举动震撼全球社会主义阵营,虽引发波匈事件动荡,但也催生了《日瓦戈医生》等解冻文学 。

在内政上,他推行农业改革,动员数十万志愿者垦荒4000万公顷土地(占全苏耕地1/5),1958年垦荒区产量达5850万吨(占全国40%) 。他将玉米种植视为解决粮食危机的“灵药”,虽因气候不适部分失败,却短暂提升农业产量。他推动住房建设,数百万家庭搬出地下室住进“赫鲁晓夫楼”,人均居住面积从5㎡增至8㎡ 。

对外政策更显激进:1962年古巴导弹危机中,他作为对美国在土耳其部署核导弹的对等反制 ,冒险在古巴部署42枚中程导弹和158枚核弹头 ,将世界推向核战边缘。最终在美国海空封锁下撤弹,却秘密换取美方撤出土耳其导弹 。

1964年10月,勃列日涅夫趁其黑海度假发动政变,赫鲁晓夫成为首位“被退休”的苏联领导人 。晚年隐居撰写秘密回忆录,1971年病逝后苏联仅发79字讣告,新圣女公墓的黑白墓碑象征其功过参半 。

赫鲁晓夫的遗产充满矛盾:他打破斯大林神话,却保留干部特权制度;他推广玉米种植失败,却让苏联住房短缺缓解20%;他冒险制造古巴危机,却开创美苏热线机制 。今日回望,这位挥舞皮鞋敲联合国的“玉米狂人”,仍是冷战史上最鲜活的矛盾体——既是铁幕裂缝的制造者,也是帝国崩塌的预演者。

0

阅读:10