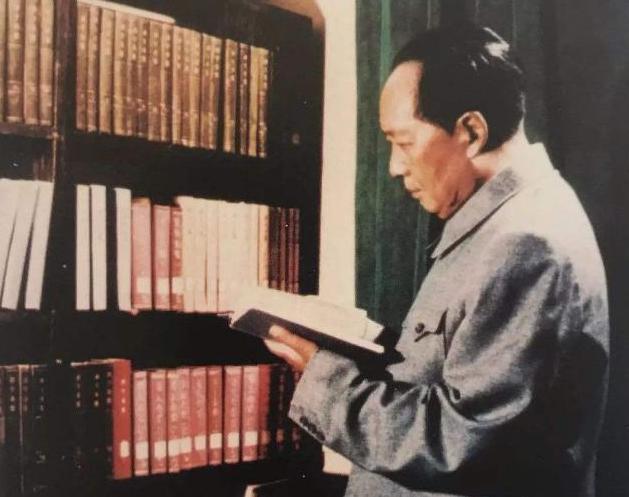

1969年苏联对中国宣战,得知消息的周总理连忙将毛主席叫醒,斟酌再三后,毛主席接连下达了三条指令。 深夜的北京,寂静笼罩着中南海。1969年的那个夜晚,周恩来总理匆忙的脚步声打破了这份宁静。他面色凝重,直奔毛主席的卧室。此时的毛主席正在熟睡中,却被紧急叫醒。 "主席,醒醒!苏联军队在边境有异常活动,情况紧急。"周总理语气急促地说道。 毛主席揉了揉眼睛,迅速清醒过来。在听完周总理的汇报后,他虽然感到震惊但并不意外。多年来中苏关系的变化,似乎已经为这一刻埋下了伏笔。 如果要追溯这场危机的源头,恐怕要回到1950年代后期。那时,赫鲁晓夫成为苏联领导人后,对华政策发生了根本性变化。曾几何时,苏联与中国关系密切,不仅在中国共产党创建之初提供了重要支持,在新中国成立后的工业化进程中也给予了关键援助。 然而,赫鲁晓夫提出在中国设立长波广播站的要求,触及了中国国家主权的敏感神经,遭到了中国领导层的坚决拒绝。对此,赫鲁晓夫感到不满,认为中国作为盟友不应该反对。从1958年开始,他在多个场合公开批评甚至嘲讽中国的政策。 1960年夏季的一次国际共产党会议上,苏联领导人对中国代表团进行了尖锐批评,进一步加剧了双方关系的紧张。随后,苏联中断了对中国的大部分援助项目,两国的密切合作时期就此终结。 但真正引发这场核危机的导火索,是1969年的珍宝岛事件。这个位于黑龙江省虎林市境内的小岛,面积不过0.74平方公里,却成为了中苏对抗的前沿阵地。 从1968年12月27日开始,苏联军队多次非法闯入珍宝岛,对中国边防军人进行攻击。事态在1969年3月2日和3月15日两次大规模武装冲突中达到顶峰。特别是3月15日的那场战斗,苏联出动了50多辆坦克和装甲车,以及超过100名步兵,在直升机支援和炮火掩护下发起进攻。经过近9个小时的激战,中国边防军队成功击退了苏军的六轮炮击,粉碎了他们的进攻企图。 这场失败让苏联高层恼羞成怒。作为报复,他们不仅在中苏及中蒙边界大幅增兵,从70万扩充到114万,还频繁举行针对中国的军事演习。更为危险的是,苏联国防部长格列奇科领导的"激进派"提出动用核武力,对中国实施所谓的"外科手术式"核打击。 而此时恰逢新中国成立20周年前夕。周总理担忧地建议:"这次国庆庆典我们还是取消吧,苏联很有可能趁着这个时机向我们投放原子弹。" 面对苏联的核威胁,毛主席并没有表现出丝毫慌乱,而是迅速接连下达了三条关键指令。这三条指令不仅在当时成功化解了危机,更展现了毛主席高超的战略智慧。 第一条指令是对苏联进行坚决反击。根据毛主席的指示,中国军队迅速采取了应对措施,调动了秘密部署在边境附近的炮兵和预备役部队。一支由30名士兵组成的精锐小分队被派往边境,他们利用夜色和森林的掩护,隐蔽地接近了苏军指挥所,发起了突袭。虽然苏联军队很快察觉并发出警告,但中国军队士气高昂,继续进行坚决反击,在边境地带与苏军展开了针锋相对的对抗。 第二条指令是"深挖洞、广积粮、不称霸"。这一战略方针体现了毛主席全面的防御思想。"深挖洞"不仅是为了应对空中攻击,更是一种全方位的防御准备;"广积粮"则是针对中国当时人口众多而经济基础薄弱的实际情况,确保粮食供应安全成为国家总体安全的重要组成部分;"不称霸"则体现了中国在国际关系中保护主权和领土完整的立场,与美苏追求全球军事统治的意图形成鲜明对比。 第三条指令是让相关领导有序地从北京撤离。毛主席清醒地认识到,如果苏联真的实施核攻击,北京作为首都必然是首要目标。为了防止国家领导机构因一次打击而整体瘫痪,除了周恩来总理和少数干部继续留在北京外,其他中央领导人被分散到全国各地。同时,大城市的居民也进行了一定规模的疏散,而著名的上山下乡运动也与这一历史背景密切相关——将集中在城市高等教育机构的知识青年转移到乡村地带,有助于保障这些"革命火种"的安全。 与此同时,毛主席还实施了一项出人意料的战略行动。在1969年9月23日,也就是国庆前不久,中国秘密进行了一次平洞地下核试验。紧接着,在9月29日又进行了第二次核试验,其威力达到了300万吨,比第一次还要强大。这两次核试验没有向世界公开,但对虎视眈眈的苏联却起到了强烈的震慑作用,让他们不敢轻举妄动。 除此之外,毛主席还向苏联表明,如果中国遭受核打击,将组织全部军民冲向苏联本土。这一坚定表态直接引发了苏联高层的激烈争议,使相当一部分人主张放弃对中国的核打击计划。 最终,多种因素共同促成了这场危机的和平解决。其中,越南领导人胡志明的逝世为中苏提供了外交缓和的机会,两国代表在悼念活动中进行了会面,均认识到战争并非解决争端的途径。