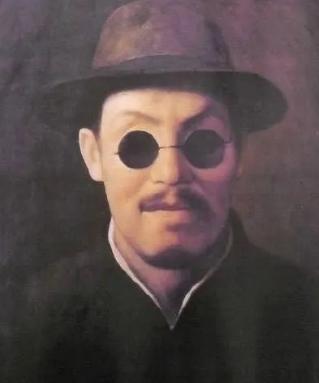

1949年,著名二胡演奏家储师竹正在上课,突然叫停学生的训练:“这是什么曲子,谁写的?”学生老实回答:“这是无锡街头一个瞎子艺人瞎拉的。”没想到,这件事竟然拯救了一首世界名曲。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年的南京,冬日的寒意尚未散去,中央音乐学院的教室里却洋溢着音乐的热情,著名二胡演奏家储师竹正在指导学生黎松寿的课程,课前,黎松寿随意拉奏一段旋律,琴声低沉而悠长,仿佛诉说无尽的悲欢。 储师竹突然叫停,急切问道:“这是什么曲子?谁写的?”黎松寿愣了一下,答道:“这是无锡街头一个瞎子艺人瞎拉的。” 那天,黎松寿并未意识到自己的随意演奏会引发如此波澜,他复现的旋律,是无锡街头瞎子艺人阿炳常拉的曲调,储师竹听后,眼中闪过惊叹,要求他完整拉奏一遍。 琴声再起,悲怆的音符如泣如诉,深深触动了这位二胡大师,储师竹断言,这绝非普通街头曲调,而是蕴含深刻情感的艺术珍品,他当即放下课程,与黎松寿详谈曲子的来历。 黎松寿回忆起无锡街头那个衣衫褴褛、戴着墨镜的艺人,感慨其琴声总能让人泪流满面,这次课堂上的偶然际遇,点燃了将民间音乐拯救与传承的希望。 阿炳,原名华彦钧,生于无锡一处道观,命运却充满坎坷,他的父亲华清和是道士,母亲吴阿芬是寡妇,两人的结合饱受世俗非议,阿炳四岁丧母,八岁被父亲接回道观,却只能以师徒相称。 华清和精通多种乐器,将毕生所学倾囊相授,阿炳天赋异禀,十八岁便在道教音乐界崭露头角,然而父亲去世后,他沉溺于不良嗜好,染上眼疾导致失明,34岁沦为街头卖艺的“瞎子阿炳”。 尽管生活困顿,他从未放弃音乐,在无锡街头创作了《二泉映月》等曲目,用琴声寄托对人生的感悟与思乡之情。 得知阿炳的曲子后,储师竹心生紧迫感,黎松寿提到,阿炳身体虚弱,常年卧病,恰巧,杨荫浏教授走进教室,听到讨论后透露,他十一岁时曾向阿炳学琵琶,对其才华推崇备至。 两位音乐家当即决定抢救阿炳的音乐,1950年,他们筹备一台进口钢丝录音机,携团队赶赴无锡,阿炳家中已无乐器,朋友从乐器店借来二胡与琵琶。 抱病的阿炳强撑精神,几天练习后,在亲友与音乐家面前演奏,他的二胡弦比常人更粗,音色高亢有力,琴声时而激越,时而哀婉,震撼了在场所有人,最终,《二泉映月》与其他五首曲子被成功录下,成为后世的珍贵遗产。 《二泉映月》的传播,远超所有人预期,经整理后,这首曲子以其深沉的情感打动无数听众,世界著名指挥家小泽征尔听后感慨:“这样的音乐值得跪下来倾听。” 1985年,美国将其收入唱片,名列流行中国乐曲榜首,2008年,《二泉映月》随“嫦娥一号”飞向太空,响彻宇宙,阿炳的音乐跨越了他的苦难人生,从无锡街头走向国际舞台,成为中国音乐的骄傲。 遗憾的是,阿炳录制后不久便去世,留下的270余首曲子大多失传,唯有这六首得以流传,诉说着他的才华与坚韧。 阿炳的故事不仅关乎一首曲子,更揭示了民间艺术的深厚价值,在1949年的社会转型期,城市与乡村的文化断层让许多民间瑰宝濒临湮没,储师竹与杨荫浏的努力,展现了音乐家对文化传承的使命感。 他们从街头艺人的琴声中挖掘珍宝,让《二泉映月》突破阶层与地域的界限,感动世界,这也提醒人们,底层艺人的创作同样承载着民族的灵魂,值得被看见与保护,阿炳的曲子从街头到殿堂,证明了艺术的生命力无关出身,只在于真挚与才华。 1949年储师竹的那声惊叹,救赎了一位民间艺人的心血,也为世界留下了一首不朽名曲,阿炳的《二泉映月》,从无锡街头的泥泞小巷,飞向浩瀚的太空,化作中华民族文化自信的象征。 他的苦难人生,如琴弦上的悲歌,化作震撼人心的旋律,激励后人珍惜每一份民间艺术的火种。 储师竹与阿炳的际遇,是一段关于发现与传承的佳话,提醒我们:即使在最卑微的角落,也可能孕育改变世界的力量,只要心怀敬畏与责任,任何一曲“瞎拉”的旋律,都可能成为照亮人心的永恒之光。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 参考文献:[1]游暐之.从有我之境至无我之境——由阿炳的塑造看王宏伟歌剧表演艺术追求[J].歌剧,2024(9):70-79