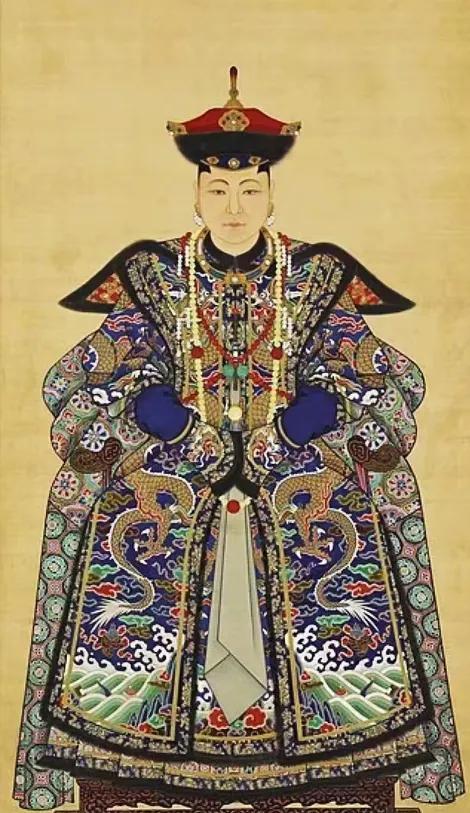

多亏了这个外国人,留下乾隆的真实相貌,和电视上看到的不一样 我们现在对乾隆相貌的认知,得益于一个来自意大利的传教士画家——郎世宁。 他用画笔为乾隆皇帝留下了独一无二的真实肖像。 郎世宁,原名朱塞佩·卡斯蒂利奥内,出生于意大利米兰。 他不仅是一位虔诚的耶稣会修士,更是一位才华横溢的画家。 1715年,他以传教士身份来到中国,但他的艺术天赋很快就让他成为清宫的宠儿。 他的到来,标志着西洋画技法正式进入清朝宫廷,而乾隆皇帝则是这场中西文化碰撞中的重要见证者。 在清朝以前,皇帝的肖像画更注重象征性,而非真实性。 画中帝王往往表情刻板,身姿僵硬,更多地强调威严。 然而,乾隆想要的不只是这些。 他希望自己的肖像能够既真实又生动,展现出帝王气质的同时,还能体现出人物的个性。 于是,他特别指定郎世宁为他绘制肖像。 郎世宁在创作中结合了西方画法的明暗对比与三维透视,再融入中国工笔画的细腻笔触,呈现了乾隆的立体形象。 在《乾隆大阅图》中,乾隆皇帝一袭龙袍,面容立体,神态威严又不失从容。 这样的画作,让人们得以窥见乾隆的真实样貌。 郎世宁并不是唯一一位在清宫大显身手的西洋画家。 清朝宫廷中,还有其他三位著名的西方画家与他齐名。 他们是法国画家王致诚、波西米亚画家艾启蒙,以及意大利画家安德义。 这四人被后世称为“四洋画家”。 他们的画作风格各有千秋:王致诚擅长人物肖像,以工笔缜密著称; 艾启蒙专攻动物和花鸟,注重写实; 安德义则以宏大的历史叙事画见长。 这些画家在宫廷画作中大胆尝试,将西方艺术技法与中国传统绘画相结合,共同推动了清代宫廷艺术的发展。 乾隆时期的宫廷绘画不仅是艺术,更是政治的延伸。 郎世宁和其他洋画家参与绘制的《紫光阁武功图》,记录了乾隆征战得胜的壮丽场面。 画中,人物形象栩栩如生,场景布局恢宏大气,是中西艺术融合的杰作。 除此之外,郎世宁还参与了圆明园西洋楼的设计。 这些建筑采用了欧洲的巴洛克风格,又巧妙地结合了中国园林的特色。 郎世宁的画风兼具中西特色。 他的花鸟画注重透视与光影的层次感,使作品更加立体逼真。 他创作的《八骏图》,用细腻的笔触展现了马匹的动态与毛发质感,在写实中流露出浪漫气息。 这种兼容并蓄的艺术风格,也影响了清代宫廷之外的绘画创作。 郎世宁的技法被传教士和画家们继承和发展,在土山湾画馆这样的艺术教育机构中,为更多中国艺术家所学习。 19世纪,天主教传教士在上海创立了土山湾画馆,这是中国最早的西洋美术教育机构。 这里培养了包括任伯年在内的一批优秀画家。 他们吸收了郎世宁画风中的精髓,将西方的技法与中国传统艺术相结合,为中国现代美术奠定了基础。 郎世宁的影响由此延续,甚至可以说,他开启了中国艺术的一段新篇章。 土山湾画馆和清代宫廷画作共同构成了“西学东渐”的艺术实践,深刻改变了中国画坛的面貌。 当你站在故宫博物院的展厅中,凝视郎世宁的肖像画时,仿佛能看到乾隆正从画中微微凝视。 他的目光深邃,轮廓清晰,神态冷静且自信。 这种形象,和影视剧中威严甚至略显神秘的乾隆截然不同。 可以说,郎世宁的画作不仅再现了乾隆的相貌,而且更展现了他的内在气质——一个掌控全局、深谙政治艺术的帝王。 郎世宁的一生,他用画笔记录下清朝的辉煌与帝王的形象,也为中国艺术带来了新鲜血液。 乾隆的肖像,不仅是中西文化交融的象征,更是那个时代艺术审美的缩影。 无论是在清朝宫廷,还是在后来的土山湾画馆,这种融合的艺术传统延续至今,成为连接中西的文化桥梁。 而乾隆的真实相貌,正是这段历史的一个缩影——他既是一个历史人物,也是中西文化交汇中的见证者。