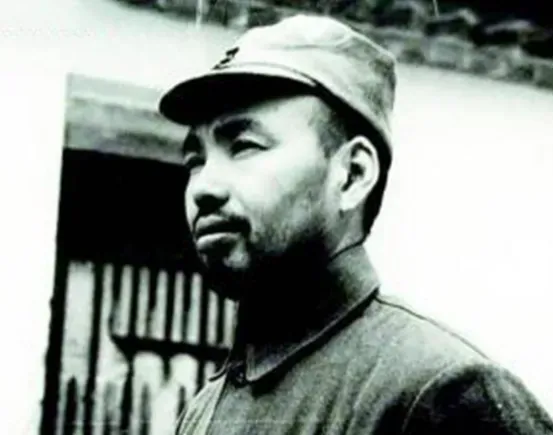

许世友接待客人都有自己的一套规矩,一般上将及以上军衔的人,他本人必须亲自到门口迎接,中将及以下军衔的人他一般在大厅等候,但是却因此闹出了笑话。 许世友1905年出生在湖北麻城一个穷苦农民家,小时候家里穷得叮当响,他还跑去少林寺混过饭吃,练了一身硬功夫。后来投身革命,扛过红旗,打过硬仗,长征里当过红四方面军第四军军长,指挥部队在包座地区硬生生挡住国民党军,愣是为红军北上撕开条路。新中国成立后,他干过不少军区要职,最后落脚广州军区。这一路走来,他对纪律看得比啥都重,尤其是对老战友、老首长,那份尊重是打骨子里带出来的。所以,上将及以上军衔的,那都是跟他一个级别或者更牛的老革命,他觉得亲自迎接是应该的礼数;中将以下的,级别低点,他就稍微“矜持”一下,在大厅等着。 这规矩在部队里传得挺广,大家都知道许司令有这讲究。平时来的人多了,他也真就按这套路走,没出过啥岔子。可人算不如天算,谁能想到一个小秘书的失误,把这规矩搞出了笑话。 那天,广州军区司令部接到个电话,说有位将军要来访。新来的秘书小李接的电话,这小伙子刚上岗,手忙脚乱,电话里头说了“王铮将军”,他愣是听成了“王震将军”。这俩名字听着像,可差得不是一星半点。王震是上将,赫赫有名的大人物;王铮是中将,通信领域的牛人,但名气跟王震比差一截。小李没听清,也没多想,赶紧跑去报告许世友,说“王震将军要来”。许世友一听,立马放下手里的文件,麻溜地起身,说要亲自去接。这反应多快,可见他对上将的重视。 结果呢,车来了,下来的不是王震,而是王铮。许世友一看,愣了一下,但马上就乐了,快步迎上去。王铮还是头回见司令员亲自到门口接自己,有点懵,但也挺感动。俩人一聊,才知道是小李搞错了。许世友也没生气,反倒觉得这事儿挺逗,说:“小李这小子,耳朵不好使,把你当王震了。不过你来了也一样,老战友我都欢迎!”这误会就这么揭过去了,没啥尴尬,反而多了几分轻松。 说到这儿,得聊聊王铮是谁,不然这笑话的背景你摸不着头脑。王铮1909年出生在江苏武进,家里条件一般,但脑子好使。1928年考进黄埔军校第六期通信科,学的是无线电技术,那会儿通信设备少得可怜,他硬是靠着拆装机器练出一手绝活。1930年加入红军,背着笨重的电台跑山路,长征里还当了红军第一支无线电台的队长,风雨里架天线,保证红军跟中央联系不断。后来抗日战争、解放战争,他一直在通信一线干,改进设备,忙得脚不沾地。新中国成立后,他当上中央军委通信部部长,全国通信网络能铺开,他功劳不小,最后熬到中将军衔。这人脾气好,干活扎实,跟许世友是老战友,关系铁得很。 这误会咋就成了笑话呢?一是许世友的规矩太硬,大家都知道他上将才亲自接,结果这回为个中将破了例,落差挺搞笑。二是小李这乌龙太离谱,王震和王铮差着级别呢,他都能听错,耳朵得有多“创意”。三是许世友和王铮反应挺豁达,没啥架子,俩老战友还拿这事儿打趣,气氛轻松得不行。这笑话在广州军区传开了,食堂里士兵们吃饭都拿它当谈资,有人说:“许司令这规矩真严,小李吓得耳朵都不好使了!”还有人说:“王铮脾气好,换别人估计得念叨几句。”这事儿甚至传到北京,王震听说了,乐得拍桌子,说要找许世友“算账”,结果也就是笑笑,没当真。 这笑话听着逗,其实挺有嚼头。许世友的规矩不光是纪律,更是他对战友感情的体现。上将亲自接,是对老革命的尊重;中将在大厅等,也不是瞧不起,就是级别分工。他这人打仗硬,管部队严,可对老战友从不摆架子。王铮来那次,他本可以回大厅等着,可他没计较,走出去迎接了,这不光是误会闹的,更是心里的那份情分。俩人都是从枪林弹雨里走出来的,许世友打仗冲在前,王铮通信保后方,革命路上互相靠得住。这误会反倒把这份情谊衬得更清楚,成了老战友间的一段佳话。 许世友后来一直在广州军区干,管部队跟管自己似的,纪律铁打不动。他还推部队搞农业生产,农场弄得像模像样,粮食、猪肉自给自足,日子过得硬实。1985年他因病去世,80岁,走前说要土葬回河南新县,跟他妈埋一块。遗体运回去,村里人自发送行,墓前松柏站得直直的。王铮呢,继续在通信上发力,晚年还跑科研院所,盯着图纸跟人讨论技术,全国通信网络能铺开,他出力不少。1996年去世,87岁,葬礼上通信兵敬礼,技术遗产留给后人。这俩人,一辈子为国出力,误会这小插曲,反倒让人记住他们的情分。

南半球的细路仔

许世友是河南信阳新县人,小编不严谨啊

心底的呼唤 回复 平头歌 04-24 17:01

新县人没错

平头歌 回复 04-23 21:10

不知道历史就不要说

腾龙

许世友什么时候成了湖北麻城人呢?他明明是河南新县的人,真是乱弹琴!

贰萬兩 回复 04-23 12:54

许世友出生时出生地属于湖北省麻城,后来划给河南了

A老虎班长 回复 04-25 06:05

但是属于湖北,新中国后划给信阳了

小李子

许将军根本不是大老粗,精明的很。

用户13xxx98

就象杨得志,出生时是礼陵人,解放后将礼陵和湘潭各划一块合成株洲县,变成株洲县人。

华山大俠刘军军

王铮中国人民解放军通信兵创始人[点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]

cqs2000

许世友后来一直在广州军区干?

用户72xxx59

都对!

hncdtywdg

一看到许出生在湖北麻城就笑了

情何以堪 回复 04-23 16:16

人家出生的时候那地没划给河南呢

用户10xxx15

詹才芳中将去了

能吃能睡就是福 回复 04-25 23:39

这个有过先例,上将先向中将敬礼

用户10xxx15

小编咋回事啊,故意的吗?