1999年,甘肃武威,一对父子看着自己辛苦种出来的麦子刚长出一拃,就让沙子吹成了黄毛毛,欲哭无泪。看着漫漫黄沙,他们咬牙决定:"不能再被这沙子欺负死!"从此,一个"疯狂"的计划开始了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在甘肃武威的腾格里沙漠边缘,风沙肆虐、土地贫瘠,曾经这里的村民生活在风沙的威胁下,庄稼被埋,房屋被侵蚀,生存成了一个艰难的挑战,1999年,王天昌和儿子王银吉的决定改变了这一切——他们决心在这片沙海中种下希望的种子,打造一个属于他们的绿色家园。 腾格里沙漠,风沙如潮,几乎要吞噬整个村庄,每年,黄沙卷起,田地被掩埋,庄稼夭折,房顶被沙土覆盖,仿佛整片大地都在向人们宣告:这里不适合生活,曾经,村里的三十几户人家也在沙漠的压力下纷纷选择了迁徙,唯独王天昌一家不愿离开。 他们的决定不仅是对沙漠的挑战,更是对家园的坚守,王天昌年近五十,尽管面临着重重困难,但他始终坚信:如果不让这片沙漠变绿,我永远无法安宁。 他的儿子王银吉也深知,逃避只会让问题越来越严重,而与其逃亡,不如迎难而上,去改变这片土地的命运,于是,一项艰苦卓绝的治沙计划在他们父子俩的心中萌发。 他们卖掉家里的牛羊,用换来的钱购买了树苗,可种树并非易事。在广袤无垠的沙漠中,刚种下的树苗往往在一夜之间被沙风吹走,就算树苗勉强扎根,酷热的阳光也会将它们晒得枯萎。 在无数的失败和挫折中,王银吉和王天昌并没有放弃,他们学会了与自然抗争,从林业专家那里请教如何固沙,并且在沙丘的不同位置种植适合的树苗。 为了保证树苗的存活,父子俩决定解决浇水问题,于是,他们购买了两头骆驼,每天三小时的跋涉,只为了给远在沙漠深处的树苗送水,用勺子一勺一勺地浇水,他们生怕浪费一滴水。 周围的乡亲看着他们的坚持,不免摇头叹息,称他们为“疯子”。,这些“疯子”并不理会外界的嘲笑,他们毅然决定将家搬进沙漠,与树苗共同生活。 他们在沙漠中挖掘出一个“地窝子”,白天用铁锹耕沙,晚上便钻进地下避风沙,极端的温差、凛冽的风沙、简陋的生活条件成了他们每天的常态,每天,父子俩早起开始工作,除了浇水、补苗、浇水、补苗,他们的生活几乎没有其他变化。 而这些艰辛的付出最终迎来了回报——沙漠开始渐渐变绿,风沙不再肆虐,鸟儿回来了,蝈蝈也开始在沙漠中歌唱,但命运似乎总喜欢给这些坚韧的人们带来更多的考验。 2005年,王银吉的家遭遇了难以承受的打击——他的儿子被诊断出患有脑瘤,病情迅速恶化,最终不幸离世,在临终时,他用微弱的声音告诉父母:爷爷,爹爹,你们一定要把沙漠治得绿绿的,我走后,把我葬在治沙点上,我要陪着你们把沙漠变成绿洲。 这句话深深刻在了王银吉的心中,也成了他继续坚持的动力源泉,尽管失去了最亲爱的小儿子,但王银吉和他的家人并没有停下治沙的脚步,随着时间的推移,他们的努力终于结出了丰硕的果实。 经过二十多年不懈的奋斗,王银吉一家共栽植树苗700多万株,治理沙漠面积达到9600多亩,梭梭、沙枣、花棒等耐旱植物在沙漠中生根发芽,形成了一个绿色的奇迹,曾经的沙漠,如今已是一片绿洲,昔日遮天蔽日的黄沙早已不复存在。 这片沙漠不仅改变了面貌,也改变了村民们的生活,曾经为了躲避沙暴不得不搬迁的农户们,如今也回到了这片土地上,重新耕种,生活渐渐有了希望,王天昌和王银吉的名字,也因此传遍了四方,成了现代版的“愚公”。 王家林场的石碑上刻着这个名字,成为了家族与沙漠奋斗的见证,即使年事已高,王银吉依然没有停下脚步,他继续深入沙漠,继续种下树苗,继续让绿色覆盖这片曾经荒凉的土地。 回顾这二十多年,王银吉和家人经历了无数的风沙和艰难,但他们从未放弃过,他们的手中紧握的,不仅是锄头和树苗,更是对家园的责任与希望。 王家人的故事,是对沙漠的挑战,是对命运的抗争,也是对大自然的敬畏,他们用坚韧的毅力和双手书写了一篇感人至深的奋斗赞歌,诠释了中国人那份“不屈不挠”的精神。 如今,当你站在这片绿意盎然的沙漠林场,你会看到,曾经的黄沙早已被绿色覆盖,曾经的绝望被希望替代,沙漠不再是王家人生活的敌人,而是他们勇敢奋斗、永不言弃的见证。 (信息来源:央视网《【防沙治沙·中国故事】“硬汉”王家父子17年造出绿洲7500亩》2016年12月21日)

![一个80后,直接被17岁的儿子问哭了[扁嘴][扁嘴]](http://image.uczzd.cn/15349478313828859380.jpg?id=0)

君炎

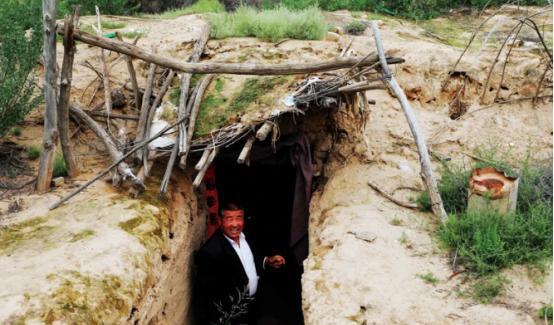

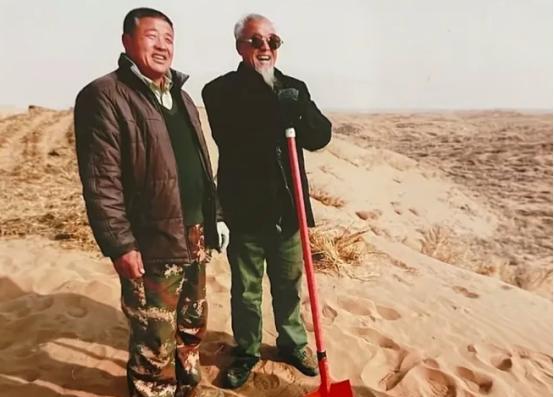

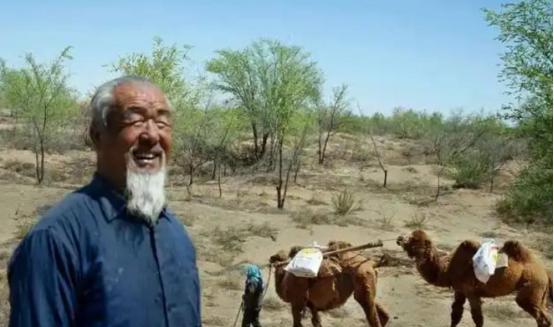

值得尊敬的人!