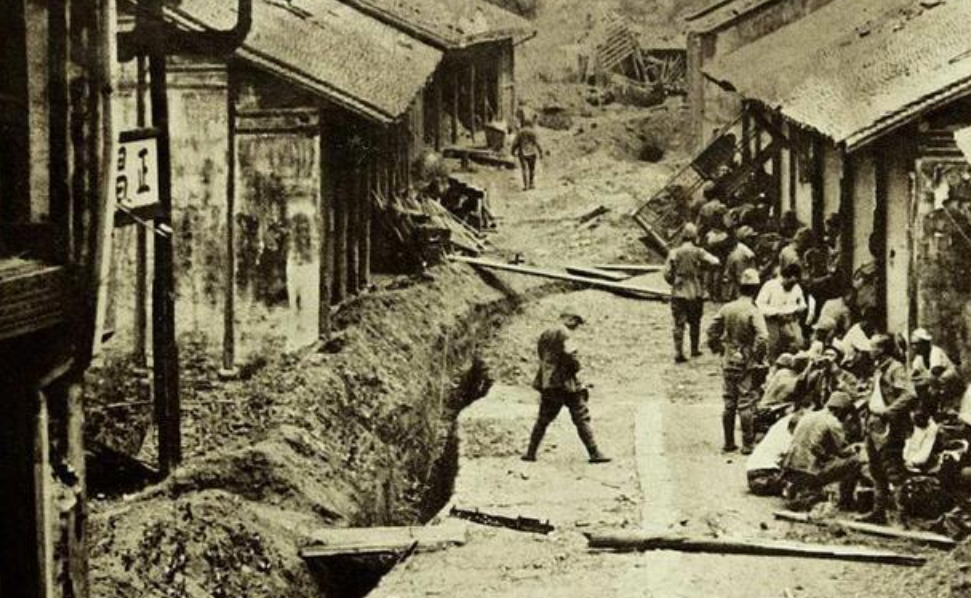

1938年6月,日本人计划在丹东大鹿岛,把甲午海战中的沉船捞上来拆解钢铁。然而,首批下海的两名潜水员却遭遇不幸:日本潜水员溺水身亡,中国潜水员也因病倒下。 (信息来源:胡中明.《大鹿岛的忠魂:王绪年与致远舰铜牌的故事》. 辽宁省档案馆馆藏文献, 1990) 2014年,黄海深处的海面上波涛翻涌,水下考古队的探照灯光束穿透了黑暗的海水,尘封百年的钢铁战舰再次出现在世人面前。尽管历经岁月的侵蚀,船体斑驳,甲板变形,它依然静静地诉说着甲午海战的残酷历史,这艘战舰正是“致远舰”。鲜为人知的是,早在官方考古队进行考察发掘之前,一位平凡的中国潜水员和几位普通的渔民,已经默默守护着这艘沉没的战舰将近五十年。他们保守着这个秘密,直至它重见天日。 1894年9月17日,黄海海面上的大东沟,战火激烈燃烧,战场笼罩着浓重的硝烟。邓世昌率领着“致远舰”奋勇作战,勇敢地冲向敌人的战舰,最终英勇牺牲,为国捐躯。“致远舰”不幸沉没,这位民族英雄永远地沉睡在冰冷的海底。时光飞逝,到了1938年,中国大地上燃起了抗日战争的熊熊烈火,中华民族面临着生死存亡的严峻考验。 日本侵略者为了掠夺战争所需的资源,逼迫中国潜水员下海打捞沉船。王绪年,原本只是一个普通的潜水员,就这样被迫卷入了那段充满苦难的历史时期。 当他潜入冰冷的海底,触摸到“致远舰”那布满铁锈的船体时,就像是瞬间回到了过去。断裂的缆绳、长满藤壶的炮管,都静静地述说着那场悲壮的海战。突然间,在指挥舱里,他看到一具骸骨端坐在那里,右手还保持着握住望远镜的姿势,脊梁笔直得像一杆标枪一样。 王绪年心里咯噔一下,莫非眼前之人就是邓世昌?他注意到对方腰带的皮带扣上有一个“邓”字,这让他更加相信自己的判断了。 王绪年面临艰难抉择:是帮日本人打捞钢铁赚钱,还是保护沉没军舰上阵亡将士的遗骸?坊间流传着诡异的说法,说是日本潜水员接连意外身亡,就像是北洋水师“致远舰”官兵显灵作祟。王绪年自己打捞上岸后也突发高烧,李家兄弟说这是因为“冒犯了水下亡灵”,这番话更坚定了他的信念。他下定决心,无论付出什么代价,都要守护好这些埋葬在海底的遗骨,不能让英灵再受打扰。 夜色深沉,伸手不见五指。王绪年和李家兄弟悄悄地把那些遗骸弄上了岸。他们选择在东口村哑巴营,一棵古老的松树下,用双手挖着坑。没有工具,他们就这么徒手挖。遗骸被默默地埋葬,没有竖立墓碑,也没有任何祭奠的仪式。只有阵阵海风吹过,发出低沉的声音,仿佛在为长眠于此的英雄们送别。这个埋葬遗骸的秘密,他们守口如瓶将近五十年。直到1985年,李桂斌在临终之前,才把这个深藏多年的秘密说了出来。 时光流逝,几十年后的2014年,考古队找到了沉没的“致远舰”,舰船的秘密终于重见天日。打捞上来的每一件文物,都在无声地讲述着当年那场令人扼腕叹息的战事。可惜的是,因为时间太过久远,遗骸已经无法进行DNA检测,所以这些骸骨究竟属于谁,仍然没有确切的答案。 尽管官方最终命名为“甲午英烈遗骸”,这个称谓并不能减少人们对那些为国捐躯的英雄们的崇敬之情。即使名称有所不同,英雄们的光辉事迹和爱国精神依然深深地铭刻在人们心中,他们的牺牲依然值得后人景仰和缅怀。 在辽宁省档案馆保存的王绪年后人捐赠日记中,可以读到这样的记录:王绪年这样描写邓世昌的遗骸——遗骸身高七尺,腰间佩戴着剑,即使已经变成枯骨,依然能感受到他生前的威严。这些质朴的文字,记录了一个普通中国人在国家危难之际,心中默默许下的誓言。有人认为,即使这具遗骸并非邓世昌本人,也一定是与他一同为国牺牲的勇士,他们都是值得我们永远铭记的民族英雄。 陵园里,刻着“甲午英烈遗骸”的墓碑默默伫立,来往的人们献上鲜花,表达对英雄的追思。从海底打捞出的“致远”瓷片,出土的写着“广甲”的炮弹,都在无声地讲述着那段我们不能忘记的历史。那么,确认这些英烈的具体身份真的那么重要吗?潜水员主动打捞遗物,渔民们世代守护沉船,他们的这些行动,不正是我们这个民族对英雄最庄重的承诺吗?

SteXiao

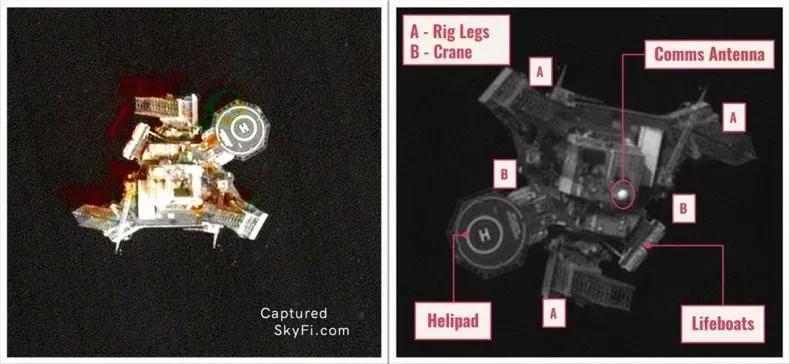

打捞船上运的货物吧,打捞卖废铁谁信