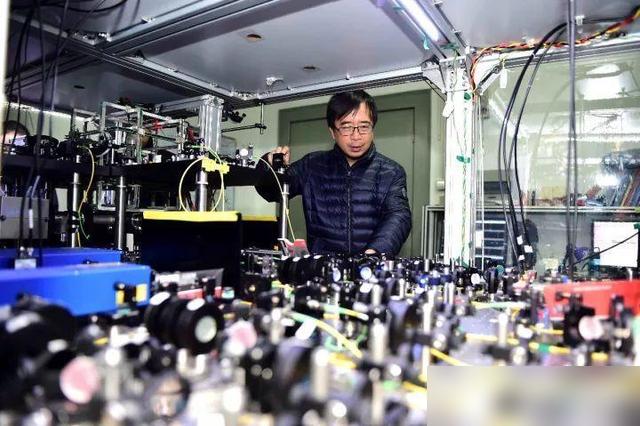

从盖茨家烧烤到西湖实验室!他为何放弃美国? 2007年,19岁的安徽农村小伙攥着微软实习邀请函,对着美国海关说“我要去比尔·盖茨家吃烧烤”。 签证官反复翻资料的样子,大概怎么也想不到——这个穿廉价西装的年轻人,18年后会成为西湖大学实验室里的“星光”,用代码写着中国AI的未来。 他是谁?从“书呆子”到全球AI顶流的逆袭 齐国君的故事,像极了被加速的“开挂人生”。 中科大自动化系本科,拿下本科生最高荣誉“郭沫若奖学金”;7年半时间啃下中科大和伊利诺伊大学双博士学位;在IBM把语音识别错误率从23%压到5.7%,给华为设计的交通系统让深圳早高峰拥堵降了23%,在OPPO搞出被斯坦福教授称为“AI界相对论”的MAF算法……这些听起来像科幻小说的成就,他用15年在美国一步步攒齐。 但真正让人惊叹的,是他的“不按套路出牌”。 当年在盖茨家的“未来之屋”,别人盯着智能魔镜和海底水族馆看稀奇,他直接问盖茨:“您怎么看微软亚洲研究院的工作?”三个“满意”的回答,让摄像机记下了他眼里的光——那光不是对财富的向往,是对“技术改变世界”的渴望。 后来在西雅图实验室,当FBI以“国家安全”为由频繁搜查,窗帘数月没拉开时,这光开始转向:“在美国,代码再漂亮也是打工仔;在西湖,每个算法都在参与国家崛起。” 为什么回国?不是“逃离”,是“回家” 2025年3月,齐国君带着20人团队出现在西湖大学时,美国媒体用“白宫恐也无能为力”形容这场“出走”。 但这不是偶然的“一拍脑袋”,是时代在他心里埋下的种子终于发芽。 首先是“土壤”变了。 西湖大学这所2018年才成立的“野路子”大学,用施一公的话说:“为什么不能改变世界?”它没有老牌名校的条条框框,允许科学家“十年不考核”,实验室直接对接华为、OPPO等企业,半年就能让交通系统落地20城。 这种“实验室+产业”的模式,让齐国君的算法不用再困在论文里,而是真刀真枪解决“早高峰堵车”“找视频画面要5分钟”这些老百姓的痛点。 其次是“底气”硬了。 《新一代人工智能发展规划》砸下3000亿专项资金,自研AI芯片算力涨了50倍,成本只有进口的1/3。 就像《南华早报》说的,中国从“人才培育地”变成“创新策源地”,谁还愿意给别人“打工”? 更别说85%的海归都坦言“在美缺乏文化认同”——吃火锅、聊“烟火气”的科研氛围,可比拉着窗帘防搜查的实验室温暖多了。 他的选择,藏着中国科技的“未来密码” 齐国君回国3个月,MAPLE实验室就孵化出3家估值破亿的初创企业,5项专利进了华为和OPPO的“技术储备库”,连微软前CTO都来考察。 这不是他一个人的“胜利”,是中国科研生态的“胜利”。 2025年第一季度,海归科学家同比激增42%,AI领域占了60%;清华智能产业研究院半年添了7位诺奖级学者;西湖大学200多位顶尖科学家中,90%是海归——从钱学森到施一公,从姚期智到齐国君,这代人的“迁徙”,不再是“被迫回来”,而是“主动选择”。 普通网友看了他的故事,最直观的感受是“解气”。 以前总听说“顶尖人才都跑美国”,现在轮到美国为“人才流失”焦头烂额;以前总觉得“中国科研差口气”,现在西湖实验室的枫叶标志(暗喻“北美枫树中国生根”),正舒展着“不做硅谷追随者,要做规则书写者”的底气。 站在2025年的春天看,齐国君的选择像面镜子——照见的是中国科研从“跟跑”到“领跑”的蜕变,是“科技报国”从口号到现实的落地。 当年那个在盖茨家仰望星空的男孩,现在成了别人眼中的星光。 而他实验室窗外的苏堤春晓,正见证着:当人才愿意“回家”,当创新有了“土壤”,中国科技的未来,才刚刚开始。