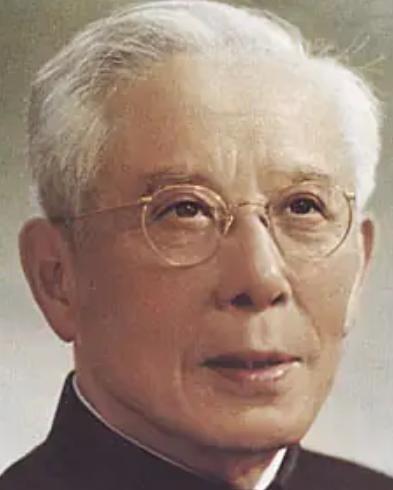

这是潮州知府陈兆棠五花大绑示众时被拍下的罕见照片。陈兆棠以“治匪”闻名,且又不贪不腐,是清末官场难得的一注清流,然而在他被处以极刑后,百姓无不拍手称快,那么这是怎么回事呢? 一张罕见的照片定格了潮州知府陈兆棠的最后时刻:他五花大绑,站在示众台上,满身血污,神情倔强。这位清末官场难得的清流,以铁腕治匪闻名,不贪不腐,生活清贫,却在被革命军处以极刑时,迎来百姓的欢呼和鞭炮声。一个清廉的官员怎会落得如此下场? 陈兆棠,1859年出生于湖南桂阳一个官宦之家。他的父亲陈士杰是晚清名臣曾国藩的幕僚,官至浙江巡抚和山东巡抚,家中世代为官,书香门第。陈士杰很注重教育,请来名儒王闿运教子弟,还让孩子们四处游学开眼界。陈兆棠从小聪明好学,颇有才气,但跟几个科举高中、功名加身的兄弟比,他却是个“学渣”,连秀才都没考上。这对他打击不小,也成了他一生的遗憾。后来,他靠父亲的关系,通过捐资买了个五品同知的官职,才踏上仕途。 1895年,他在四川云阳当上县令。此前,他因父母去世两次辞官守孝,仕途不算顺畅。在云阳,他展现了清廉的一面,亲自审案子时公正无私,还拿自己的俸禄修书院,当地人挺喜欢他。他性格刚强,做事雷厉风行,尤其在治匪上特别狠。他组建团练,定下严苛的规矩,仅一年就把横行多年的匪首张老光子抓住,云阳的治安好了不少,他因此得了个“剿匪大王”的名号。 陈兆棠治匪的手段特别硬核,这既是他出名的原因,也是他惹祸的根源。在四川时,他每年处决的盗匪有好几百人。这种高压政策短期内确实管用,土匪被震慑住,地方太平了一阵。但问题来了,他的铁腕也带来了不少冤案。比如有个叫罗宾二的农民,被土匪劫持后报警,结果被陈兆棠的手下误抓。管事的武官胡有德收了贿赂,把罗宾二诬成匪徒。陈兆棠没细查就下令处死,后来真相暴露,他虽把胡有德关起来,但民怨已经压不住了。 这种事不是个例。在他当惠州知府的三年里,处决的人数高达三千,不少是冤枉的普通老百姓。他却觉得,只有用重典才能治乱。他不贪钱不受贿,生活穷得一家老小经常揭不开锅。两广总督岑春煊看他能力强,曾送两千金给他当军费,他硬是一分没拿,品格确实少见。可他的治匪方式太极端,不仅没彻底解决匪患,反而让老百姓活在恐惧里。 到了潮州知府任上,他变本加厉,据说每天处决的人多达三百。街头巷尾人人自危,百姓私下叫他“屠伯”,既怕他的狠劲,也恨他的冷酷。他的初衷可能是好的,想用铁腕保一方平安,但他手段太猛,滥杀无辜,慢慢就把民心给丢了。 陈兆棠身上有个很矛盾的地方:他清廉得像个圣人,却残暴得像个魔头。他不贪污,生活清苦,连革命军抓住他时,他都没钱拿出来保命。两广总督岑春煊很欣赏他,把他调到广东治匪,可见他的能力是被认可的。但他治匪太不讲究方式,光靠杀杀杀,以为能把问题都压下去,结果适得其反。 他在四川和广东的经历都差不多:开始时治安确实好转,大家觉得他能干,可时间一长,冤案多了,百姓就从感激变成恐惧,再变成愤怒。他觉得自己是为民除害,可老百姓眼里,他就是个不分青红皂白乱杀人的“屠夫”。这种矛盾在他身上特别明显:既是清官,又是暴吏。 1911年,辛亥革命爆发,潮州也被革命军占领。陈兆棠作为清廷官员,誓死效忠朝廷,带着人抵抗,可哪打得过革命军的势头?他很快被抓,11月22日被五花大绑押到衙门前示众。围观的百姓有上千人,骂他的、吐口水的,甚至有人拿粪便羞辱他,可见民怨有多深。革命军说只要他捐十万就能活命,他却死硬到底,说宁死不给“乱党”钱。结果枪声一响,十三发子弹打下去,他倒在血泊里。消息传开,潮州城鞭炮齐鸣,大家拍手称快。 这结局让人唏嘘。一个不贪不腐的官员,咋就混到人人喊打的地步?答案就在他的治匪手段上。他用极端的方式追求政绩,却忘了老百姓要的不是光靠杀出来的太平,而是公平和安稳。 陈兆棠不是没功劳。他在四川和广东治匪时,确实让不少地方的治安好过一阵,匪患少了,老百姓短期内是受益的。但他的问题出在太偏执,觉得杀得多就能解决问题,没想过滥杀会毁了自己的名声和民心。历史上的官员,像他这样清廉又残暴的还真不多见。明朝的严嵩贪得要命,但不至于滥杀;清朝的海瑞清廉得要死,可也没这么狠。陈兆棠算是个特例,既有清官的操守,也有暴吏的毛病。他的故事让人忍不住想:如果他治匪时多点耐心,少点杀戮,会不会结局不一样?