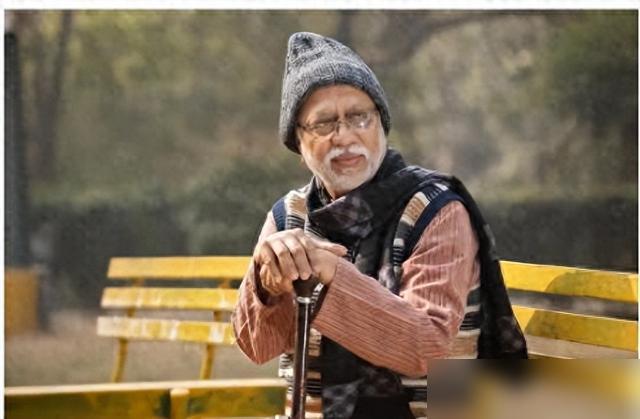

春天戴帽子是矫情?医生:坚持4个月,身体变化可能让你惊掉下巴! 走在四月的街头,总能撞见这样的“矛盾画面”——明明阳光不算毒,风也不刺骨,却有不少人顶着棒球帽、渔夫帽、贝雷帽,把脑袋裹得严严实实。 “春天戴帽子?不热吗?”“就为了凹造型?至于吗?”类似的嘀咕声总在耳边打转。 可谁能想到,这看似“多此一举”的小习惯,坚持4个月后,身体可能悄悄发生连医生都重视的变化! 春天的头,其实在“渡劫” 要搞懂戴帽子的门道,得先明白春天对脑袋有多“狠”。 北方的春天像个“情绪开关”:早上出门寒风钻脖子,中午太阳一晒又热得想脱外套,到了傍晚风又凉飕飕的。 这种“过山车”式温差,最苦的就是脑袋——作为人体体温调节的“敏感区”,头皮血管对温度变化比温度计还灵。 《神经生理学杂志》研究发现,头皮温度每降1°C,大脑前额叶的神经电活动就会“乱套”:β波(代表专注)减少,θ波(代表疲惫)增加,人就容易走神、烦躁,像被按了“情绪乱码键”。 更要命的是,春天的风不是“温柔拂面”,而是带着“物理攻击”。 风一吹,头皮血管频繁收缩扩张,时间久了就像反复折一根橡皮筋——弹性变差、血流变慢,大脑局部缺血,慢性炎症因子(比如IL-6、CRP)悄悄升高。 中国生理科学研究所联合上海交大的实验就证实:连续90天不戴帽子的人,血清炎症因子比戴帽子的高12.6%,专注力测试得分低15%。 这哪是“小习惯”? 分明是给大脑装了个“保护盾”! 被误解的“帽子党”,藏着多少健康密码? 有人说:“不就戴个帽子吗?能有啥大作用?”还真不是。 对中老年人来说,春天是脑梗高发季,而“头部温差刺激”正是被低估的导火索。 60岁后体温调节能力下降,冷风直吹脑袋,脑血管一收缩,血压蹭地往上蹿,稍不注意就可能“爆血管”。 有位晨跑的老先生就吃过亏——早上图凉快没戴帽子,冷风一吹头疼得直冒冷汗,后来检查发现脑血管痉挛,医生直叹气:“帽子能挡的不只是风,更是病!” 对年轻人和学生党,帽子更是“隐形学霸装备”。 日本大阪大学做过个实验:让学生春天上学戴帽子,3个月后期末测试,戴帽子的学生集中力提升9.4%,数学题完成时间缩短12秒。 脑成像显示,恒定温度下,大脑前额叶(管逻辑)、海马体(管记忆)、杏仁核(管情绪)的连接更紧密——简单说,就是更能沉住气、记得牢、反应快。 那些为了“显脸小”“遮油头”戴帽子的年轻人,可能做梦都没想到,自己歪打正着捡了个“专注力buff”。 戴帽子也有“坑”?这些细节别忽略! 当然,戴帽子不是“随便扣个顶就行”,搞不好还会“帮倒忙”。 有位网友就吐槽:“春天戴毛线帽,没俩小时头皮痒得抓心挠肝,还掉了好多头发!”问题就出在帽子选不对——过紧的帽子像“紧箍咒”,压得头皮血管喘不过气,血流不畅就会头疼、脱发;不透气的材质(比如厚毛线、塑料)闷住头皮,皮脂腺疯狂分泌油脂,反而诱发毛囊炎、头屑。 更扎心的是,有人为了“防晒”整天戴帽子,结果维生素D合成不足——阳光里的紫外线是人体合成维生素D的“原料”,全被帽子挡住了,时间久了可能缺钙、免疫力下降。 所以选帽子得“聪明”:薄款棉麻、透气网眼材质优先,大小要松快得能塞进一根手指;出门戴,进屋就摘;过敏体质的人,帽子要勤洗,别让花粉、灰尘“安家”。 小习惯里的大健康,你我都该懂 现在再看街头的“帽子党”,是不是多了份理解? 他们不是“矫情”,更不是“臭美”,而是用一顶帽子和春天的“坏脾气”较劲——给大脑稳温度、给血管减压力、给情绪上保险。 那些觉得“戴帽子麻烦”的人,可能正悄悄被慢性神经疲劳、脱发、情绪波动“盯上”。 健康从不是“大事”,而是藏在每一次“多此一举”里:春天戴对帽子,夏天少吹点空调直风,秋天给脖子围条围巾……这些被当成“小题大做”的细节,才是给身体打“长期健康卡”的关键。 下次再看见戴帽子的人,不妨多问一句:“您这帽子选得真讲究,有啥门道不?”毕竟,能把日子过出健康智慧的人,才是真正的生活家。