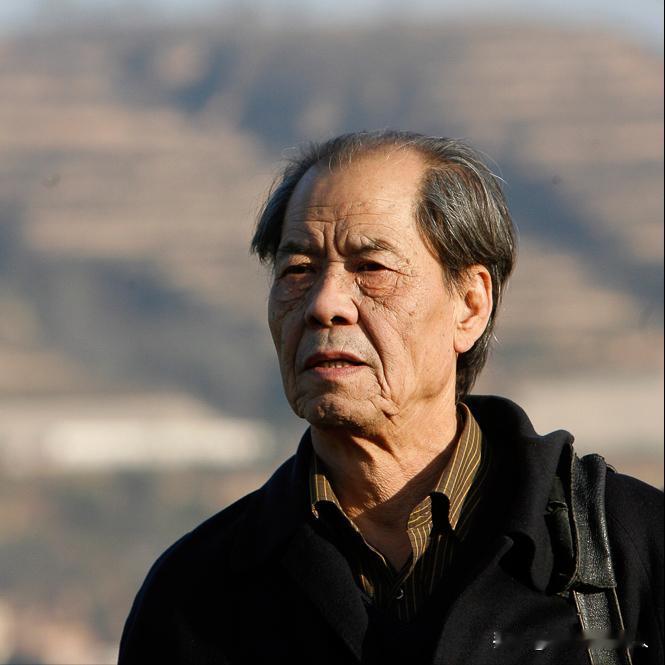

1997年,陈忠实当选作协主席后,去省里开会,一个官员傲慢地问:“陈主席啊,怎么写完《白鹿原》就不写了?一定要深入群众才能有好的创作嘛!”陈忠实没好气地回答道:“你懂个锤子!” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 那官员哪里懂得,陈忠实为了创作这本《白鹿原》究竟用掉了多少精力。 因此,在创作结束之后,他必须要给自己一段时间休息一下。 陈忠实从小就钟情于文学。 初二那年,他在作文本上写下第一篇小说,从此开始了自己的创作之路。 1982年,已经发表了30多篇短篇小说的陈忠实成为了陕西作家协会创作组的第一个专业作家。 和其他那些出了名之后就要搬进大城市中的人不同,陈忠实反倒是回到了偏僻的老家。 或许对他来说,呆在熟悉的地方,才能让他产生更多灵感。 在短篇小说领域,陈忠实已经占据了一席之地。 他开始尝试创作中短篇小说。 《蓝袍先生》出版之后,他创作长篇小说的欲望又被激发出来。 但真正让他付诸实践的,是在1986年。 那一年,路遥的《平凡的世界》出版,并引发了巨大反响。 这本书给陈忠实带来了巨大冲击。 他将自己关在屋中一整夜,突然发现自己到现在还没有一部像样的作品。 如果带着这个遗憾,他觉得自己将来死了也不会安息。 就这样,陈忠实开始为自己的第一部长篇小说寻找灵感。 那个时代,长篇小说的风格都偏向于“反思文学”,陈忠实也打算朝着这个风格靠拢。 他回到了自己出生的白鹿原下的蒋村。 儿时的一幕幕浮现在他的脑海中。 挖野菜、拾柴火,一桩桩,一件件,都是他关于这里的记忆。 他决定以家乡为题材进行创作。 而了解白鹿原历史的方法之一,就是去走访村里那些上了年纪的老人。 他挨家挨户走访,拿着本子仔细将他们说的话都记下来。 通过这些老人的记忆,他逐渐掌握了一些信息。 除此之外,他又翻阅了白鹿原二十多本县志。 他看到,有四五本县志中都记载了关于“贞妇烈女”的故事。 这让他觉得即惊讶又费解。 那些烈女坚守着“志”和“节”带给她们的条条框框,甚至为此牺牲了自己的生命。 人们称赞她们的高风亮节,但站在后人的角度上,陈忠实只觉得可悲。 用了两年的时间,陈忠实终于搜集到了足够多的素材。 1988年的一天,陈忠实回到家中,告诉妻子王翠英说,他要回家乡,专心创作。 至于家里的一切,就都要拜托妻子。 王翠英知道,长篇小说是陈忠实的执念。 尽管家里的日子并不好过,陈忠实离开之后只会难上加难,但是她还是点头答应。 王翠英给陈忠实准备了干粮,让他带着离开。 陈忠实将自己关在了乡下的房间中。 他的脑海中构思着大量人物的关系和故事,然后再将它们呈现在纸上。 长时间的纠结,让陈忠实的额头上产生了宛如黄土高原一般的沟壑。 王翠英每隔一段时间,就会来给他送一次干粮。 大部分时候,他们说不上几句话。 甚至有时王翠英连陈忠实的面都没见到,将干粮放下之后就离开。 这一送,就是四年。 1992年,近50万字的《白鹿原》终于画上了句号。 他给人民文学出版社的何启治写了一封信,告诉他《白鹿原》写成的消息。 何启治很快回信,并派了两个同事,到西安将书稿取走。 陈忠实进入了漫长的等待时期。 他以为,从初审、复审到中设,最低需要两个月。 没想到, 在那两人走之后的第21天,陈忠实收到了那封足以让他癫狂的信。 他们在回北京的车上就读了这本书,到北京之后就立即给他写了信。 1992年和1993年,《白鹿原》分了两期刊登在《当代》杂志上。 几个月后,人民文学出版社又出版了《白鹿原》的单行本。 这本书引起了巨大轰动,50岁的陈忠实终于完成了自己的夙愿。 《白鹿原》这本书,写尽了人性的复杂。 也难怪陈忠实写完之后要休息一段时间。 主要信源:(光明数字报——陈忠实:《白鹿原》是我的生命)