1955年给开国元勋授衔时,许多功高日月,德高望重的元勋高风亮节,主动放弃授衔,但他们为抗日战争和解放全中国建立的丰功伟绩同样永远被后人铭记。 1955年,新中国成立才六年,人民解放军迎来了一个大日子——首次授衔。这事儿不简单,既是对革命战争年代那些出生入死的将领们的表彰,也是军队正规化迈出的关键一步。那天,北京中南海怀仁堂里,气氛庄严肃穆,可谁也没想到,这场仪式背后,还有不少鲜为人知的故事。尤其是那些功劳大到天上去的开国元勋,有的竟然主动说:“我不要那么高的军衔!”这让人既佩服又纳闷,他们到底咋想的? 先说这授衔是怎么定的吧。标准可不简单,不是随便拍脑袋决定的。主要看战争年代的贡献,比如带兵打仗赢了多少次、战役有多大、影响有多深,还有在关键时刻的表现。别以为只有前线指挥官才算功劳,后勤保障、政治工作、根据地建设,这些活儿一样重要。没粮食、没弹药,前线再能打也得歇菜。所以,评军衔得全面考虑,不能只盯着打仗的将领。 而且,人民解放军不是一支部队打出来的,是好几支部队合并起来的。比如解放战争时期,有林彪的第四野战军、刘伯承的第二野战军、陈毅的第三野战军,每支部队都有自己的明星将领,功劳都不小。为了军队团结,授衔还得平衡各方面的代表,不能厚此薄彼。还有资历问题,有的将领从南昌起义、井冈山时期就干革命,有的在抗日战争中崭露头角,这些都得掂量。更别提跟中央的关系、在历史关头的表现、对军队长远建设的贡献了。这套标准定下来,真是下了大功夫,体现了对军队建设规律的深刻理解。 可就在这么严肃的背景下,有几位大人物站出来说:“我就不用那么高军衔了。”这其中,粟裕和罗瑞卿就是典型代表。他们俩的举动,放到今天都让人觉得不可思议,但仔细想想,又特别能理解。 粟裕这名字,在解放战争时期那可是响当当的。他被叫“战神”,不是吹的。淮海战役、孟良崮战役,这些教科书级别的仗,都是他指挥打赢的。每次作战,他都能用灵活的战术,以少胜多,硬是把敌人打得没脾气。粟裕的革命生涯起步早,南昌起义时他就在场,后来在井冈山时期,就显出了军事才华,带着部队突围、打硬仗,次次化险为夷。到了解放战争,他当华东野战军副司令员,指挥的大仗一个接一个,功劳簿上写都写不下。 按理说,这样的人,授个顶级军衔,谁敢说不服?可粟裕偏不这么想。授衔前,他主动找到组织,说自己功劳没那么大,不想要太高的军衔。这态度,太出人意料了。但你细琢磨,他这人一辈子都在战场上拼,压根儿不在乎虚名。他考虑的是大局,觉得自己拿高军衔,可能让其他同志觉得不平衡,影响团结。这胸怀,真不是一般人能有的。 最后,组织上没完全同意他的请求,还是给了他大将军衔。可这事儿传开后,大家对粟裕的评价更高了——不光会打仗,人品还这么硬核。后来,他去了军事科学院,研究现代战争,想为军队建设找出新路子。直到晚年,他还惦记着国防建设,真是个一心为国的将领。 再说罗瑞卿,他跟粟裕不一样,不是前线指挥型的,但贡献一点不小。他在政治工作和后勤保障上,那是顶梁柱级别的人物。抗日战争时,他在山东根据地干得风生水起,组织群众、搞建设,硬是把根据地弄得固若金汤。到了东北解放战争,他负责后勤,粮食、物资、弹药,全靠他筹集。第四野战军能打那么多大仗,背后少不了罗瑞卿的功劳。 后勤和政工听起来不如前线指挥拉风,但没这些,部队早散架了。罗瑞卿干这活儿特别实诚,啥困难都能解决。授衔时,他也提出降低军衔,说自己没必要拿太高。可组织上没同意,为啥?因为政治工作和后勤系统也得有代表人物,不能让这些默默奉献的人没名分。最终,他拿了上将军衔。 罗瑞卿这人,从不计较个人得失。授衔后,他转到公安部工作,为新中国的稳定操碎了心。破案、抓间谍,他都亲自上阵,忙得经常熬夜。晚年他还在为社会安定出力,真是干到哪都让人佩服。

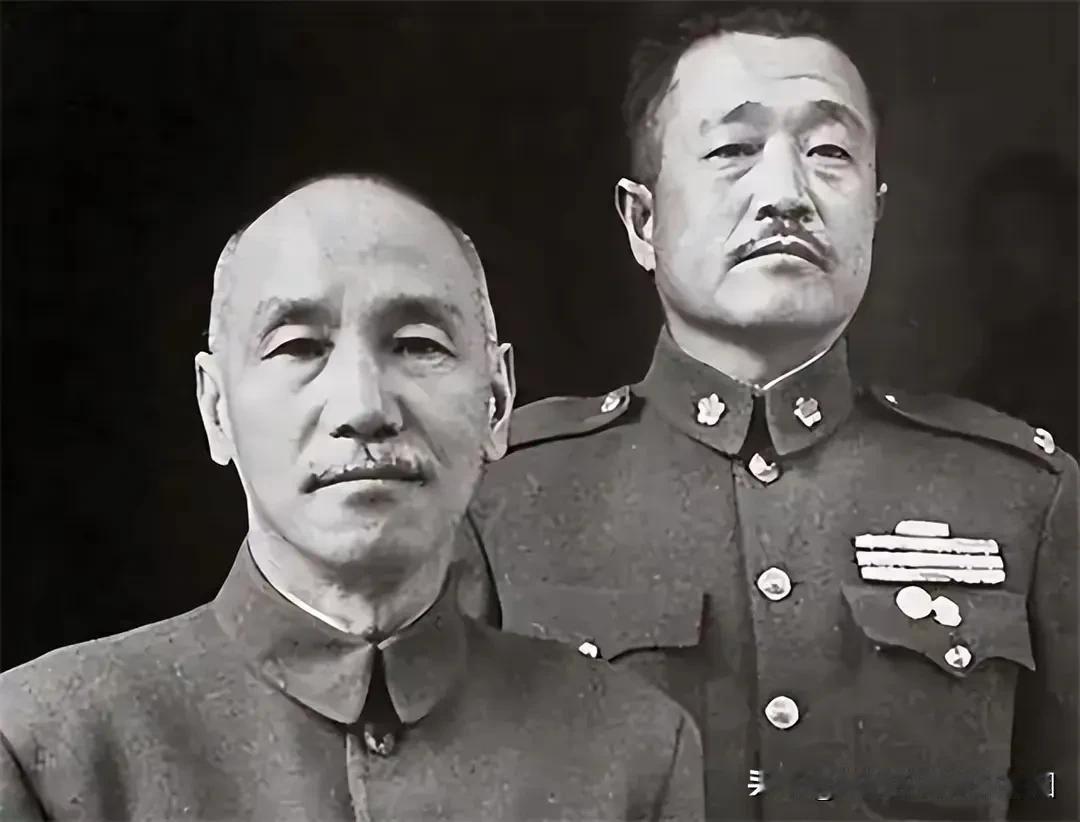

![无忧渡天庭反骨仔聚集地笑死,哪吒开会[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/17146341583679990091.jpg?id=0)