看了的文章,关于乌克兰人自轻自贱的气质和自卑的心态,和我在英国、香港看到的景象何其相似。

我认识的一个英国某中餐馆的香港老板,和华人媳妇(来自香港)生了一个女儿,女儿长大后找了英国人当老公,以说粤语为耻,在公开场合只说英语,而且和香港老板也只说英语,只有在周围无人的情况下,和她的华人母亲说几句粤语。

我多次去香港旅游,碰见的香港中学生,几乎全部说英语,流利的美式英语滔滔不绝脱口而出,带着夸张的手势和自豪的表情。

而在香港餐馆、商场等服务性行业,说普通话、粤语、英语,大概率得到的回应是三种态度、三副嘴脸、三种语气,即:不耐烦、平和、恭敬。

在英国,标准的英伦腔为中上层人士的身份标识,这里面又分为高贵牛津腔和次等的伦敦腔。

接着是Southeast British,即英格兰东南部腔,富人商人腔。

然后是以伯明翰为代表的midlands english(中部腔,喜剧演员常用,表现城市贫民和小商贩角色)和northern England English(北部腔,即工人腔)。

再下等是纽卡斯尔腔,苏格兰腔,威尔士腔和北爱尔兰腔。

然后再下等是第三世界人民说英语,代表腔调为中东味、东欧味和咖喱味的英语,其中咖喱味英语为英国最大外裔群体语言,代表城市莱斯特,又叫“阿叉城”。

最低等为不会说英语群体,在英国人眼中意味着野蛮未开化人群、难民、乞讨流民。

在香港这边,言语方面又细分出港式粤语、广东话(大陆移民)、客家话、福佬话等。

从表面上来说,大家在商业交往中,一律平等,一视同仁。但是在社会交往中这些语言的差别,就人为分出了三六九等,构成一道道难以逾越的阶层屏障。

2019年7月,在风暴即将来临的前夕,我在香港最后一次感受了那种死水一潭的,冷漠压抑的社会氛围。在一千元人民币一晚的酒店,办理入住时前台妹子全程冷脸,和我说话加起来不超过三句,而且只说一遍,没听清再问时,就是令人尴尬的沉默。

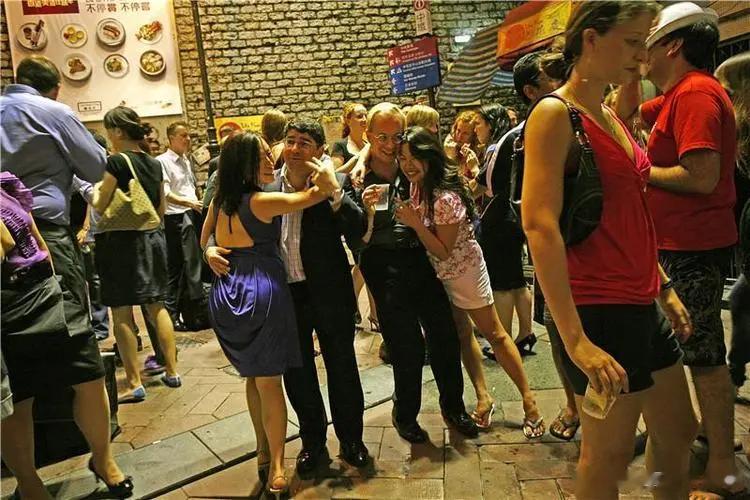

当天晚上我路过弥敦道美丽华大厦背后一个酒吧一条街时,感受到的却是不一样的氛围。

三三两两的香港女孩在这条街上走来走去,穿着低得不能再低的上衣和短的不能再短的裙子,酒吧门口的座椅上,一个个香港妹子和白人男性们在一起喝酒谈笑,女孩们手指夹着燃烧的香烟,手腕优雅的扬起,带着欣喜又谄媚的微笑。而白人们不时放声大笑,长着金色汗毛的手臂不时将女孩揽过来搂到怀中,有的高声说着美式英语,有的正常声说着英式英语,更多的是长相似高加索或中东,说着带口音的英语,但这已经都不重要,因为我看到女孩脸上,大多洋溢着兴奋和当年殖民地式的荣光。或许在她们心中,所谓上流社会的生活,也就是这样吧。

我再环顾四周,发现酒吧街上的亚裔男性屈指可数。等我走过了这条街,拐到了弥敦道上,发现香港的男孩们,正在一堆一堆的聚在一起,分发口罩、雨伞和头盔。眼镜下面的眸子中,闪烁着无知、愤怒,还有一点点恐惧。

从那一刻开始,我才知道,作为黑眼睛黄皮肤的我们,无论做得的多么出色,英语说的多么流利,只不过是有资格进入别人构建的话语金字塔的最底端,成为无数垫脚石的一部分,而彻底摧毁这种殖民等级的金字塔构建,需要的是从仰望到平视,更重要的是内心藩篱的破除。从这个角度上来看,香港回归的路程,还需要很多年,因为人一旦跪久了,就站不起来了,更认为站起来是一种错,需要反思。

超能新星汇俄乌局势军事历史全触达