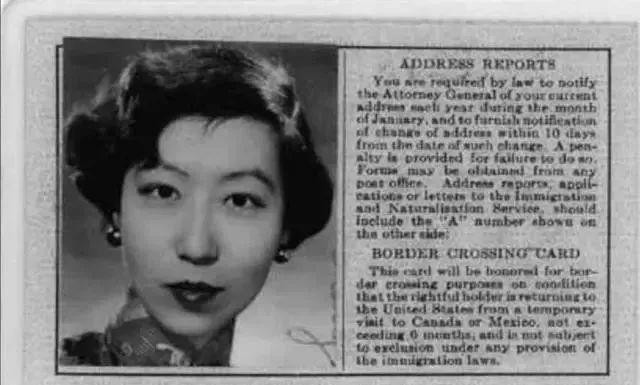

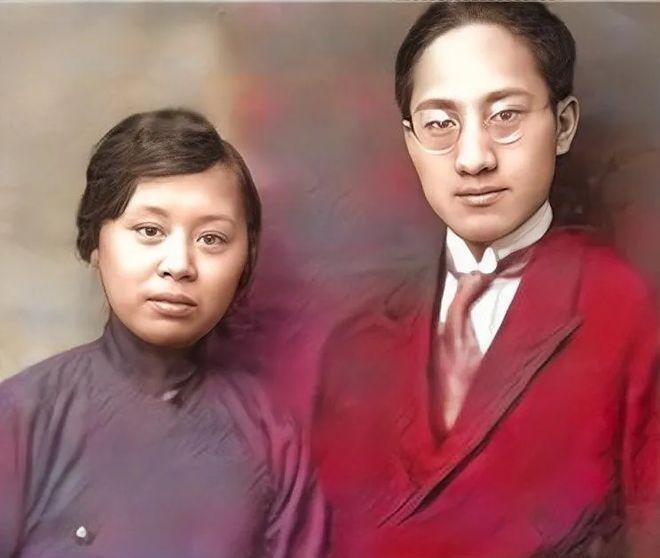

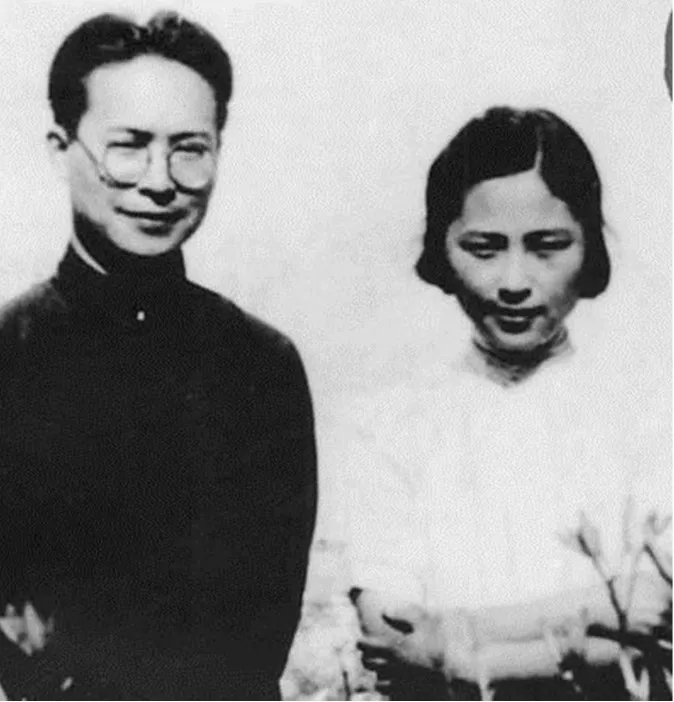

1951年春天,有人问张爱玲对未来的打算。张爱玲沉默许久后,说:“人民装那样呆板的衣服,我是不会穿的。” 张爱玲的身世堪称显赫。她的祖父是清末名臣,祖母更是李鸿章的大女儿,嫁妆丰厚非常。这样的家世背景,本应让她锦衣玉食、无忧无虑,然而现实却大相径庭。到了她父亲这一代,家族财产虽然还有几十处房产和大笔银钱古董,却在父亲的挥霍下逐渐消散。 张爱玲的父亲除了在家背背古诗文外,人生最大乐趣便是吃喝嫖赌和吸食大烟,后来娶的继室也是烟鬼。两人日日烟雾缭绕,这笔开支极大,使得家族财产渐渐缩水。至于张爱玲的生母,虽然出身富贵,却不事生产,常年出国,理财能力欠佳,经济状况同样不容乐观。 在上海圣玛利亚女校读书时,身边同学多为富家子弟,张爱玲却只能穿着继母从娘家带来的旧衣服。 到香港大学求学后,情况并未好转多少。她所在班级的同学中有汪J卫的侄女,还有橡胶大王们的子女,只有她住在最简陋的学生宿舍——一个小小的单间,半截百叶门,连电灯都没有,需要自己置办。课堂上,全班只有她用蘸水笔,其他同学都用自来水笔;她从不参加社交活动,连跳舞都没学,因为舍不得花钱置办舞蹈服装。 然而,物质条件的贫乏并未阻碍她对美的追求。即使是在最困难的时期,她仍然坚持自己的审美观。 在港大求学期间,她的英文造诣极高,能够背诵弥尔顿的《失乐园》全书。她参加伦敦大学远东区入学考试获得第一名,因二战爆发才转入港大。在那两年半的时光里,她将全部精力投入学习,各科成绩名列前茅,历史科甚至获得满分,第二年就赢得两项奖学金。 张爱玲对衣着的讲究和对美的追求,深刻影响了她的文字风格。她早期文章中对服饰的细致描写,如《金锁记》中对曹七巧旗袍的刻画,《倾城之恋》中对白流苏衣着的描绘,无不体现她对色彩、质地的敏锐感知。这种对细节的执着,使她的文字如白先勇所言:"非常玲珑,一个个字像是雕过一样"。 1951年的上海,文艺界正经历着翻天覆地的变化。政治氛围日益浓厚,文艺创作的方向也随之改变。在这样的背景下,张爱玲这位以描写小资生活见长的作家,显得格格不入。 尽管如此,文化局长夏衍对她颇为赏识,力保她参加了1952年上海第一届文艺代表大会。这次大会有五百多人出席,规模盛大、气氛庄重。张爱玲精心打扮,穿着精致旗袍,外罩网眼白绒线衫出席会议。然而当她步入会场,才发现自己犹如"另类"——所有与会者无论男女,一律身着灰蓝中山装,只有她一人穿着鲜艳的旗袍。 就在这段时期,有人问起张爱玲对未来的打算。她沉默许久,最终只说了一句:"人民装那样呆板的衣服,我是不会穿的。" 同样在夏衍的安排下,张爱玲随代表团前往苏北农村参加土改工作,一待就是两个月。这次经历对她而言是一次全新的尝试,也是她与当时主流意识形态距离最近的一段时光。 然而,这段经历并未使她融入新的创作潮流。当有人询问她能否创作"无产阶级故事"时,她直言不讳地表示自己不会写,也不打算尝试那种"纪念碑式"的作品。 回到上海后,张爱玲感受到了"惘惘的威胁",预感"还有更大的破坏要来"。她婉拒了夏衍的挽留,决定离开大陆,前往香港,名义上是继续因抗战中断的香港大学学业。 申请出境的过程并不轻松。据她在《对照记》中所述,当时她穿着素净的花布旗袍到派出所办理手续。警方得知她要去香港,立刻变得严肃起来。所幸调查不够深入,未发现她是以写作为生,否则恐怕难以获准离境。 临行前,张爱玲与姑姑告别,为避免连累对方,两人约定此后断绝往来。姑姑将珍藏的家族相册交给她保存,从此两人再未相见。1952年7月,32岁的张爱玲带着简单行装离开上海,甚至连小说手稿都未敢携带,只带走儿时的一副包金小藤镯。 张爱玲先是在香港短暂停留,但最终因感到香港人"宗族性很强,排外"而决定离开。1955年秋,她乘坐"克利夫兰总统号"游轮前往美国,从此再未踏上故土。 在海外生活期间,张爱玲与唯一的弟弟张子静始终保持距离。九十年代弟弟联系她,请求经济援助以购房结婚,她却表示"没能力帮忙"。实际上,她去世前拥有三十多万美元资产,但遗嘱中并未给弟弟留下任何遗产,甚至未提及其名字。弟弟最终在继母留下的十四平米小房子中度过余生。 1995年9月,张爱玲的骨灰被撒入太平洋,漂浮在亚洲与美洲之间。