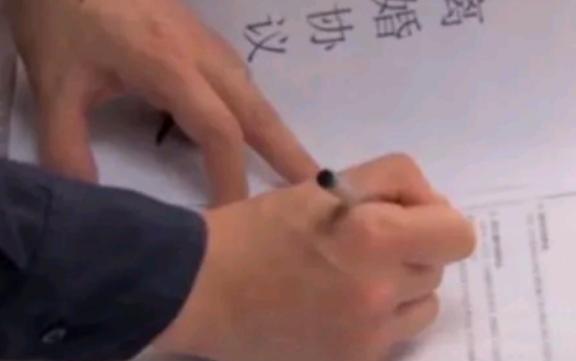

2015年,一婆婆花了604万给儿子儿媳买婚房,6年后房子价值翻倍,儿子直接卖出了1280万元,将钱打给母亲。不料,儿媳却吵闹着要离婚,要求分割卖房钱!儿子急眼了:房子是我妈买的,你一分没掏,凭什么分钱?夫妻俩闹上法庭后,男子直接拿出了一份证据,最后法院的判决让女子傻眼了。 在我国,买房是多少家庭的大事,尤其是父母掏钱给孩子买婚房,更是寄托了一份沉甸甸的心意。2015年,上海一位退休婆婆拿出604万积蓄,给儿子儿媳买了套婚房,房产证上写着两人的名字。谁能想到,6年后房子涨到1280万,儿子卖房后,儿媳却闹着要离婚,分一半钱。这事儿咋办?儿子气得直嚷嚷:“房子是我妈买的,你凭啥分?”最后法庭上,一份证据摆出来,儿媳直接傻眼了。 事情得从2015年说起。上海黄浦区的张芳,退休前是位教师,手里攒了604万,打算给儿子陈立结婚用。她看中了浦东一套120平米的房子,全款买下。当时儿媳李娟提出,房产证上得写她和陈立的名字,张芳觉得一家人没啥好计较的,就同意了。房子买好后,小两口搬进去,日子过得也算平稳。可张芳没留啥书面协议,只想着亲情至上,谁知道这后来成了隐患。 到了2021年,上海楼市火得不行,这套房子估价蹦到了1280万。陈立工作有变动,想卖了房子换套学区房。他没跟李娟商量,就挂出去卖了,很快成交。签合同那天,买家要求房产证上两个人都签字,陈立才把这事告诉李娟。李娟一听就炸了,觉得陈立背着她卖房,太不尊重。她一口咬定,房产证上有她名字,房子是夫妻共同财产,卖房款得平分。陈立不干了,说这钱全是妈出的,李娟一分没掏,凭啥分?两人吵翻天,李娟回了娘家,还跑去法院起诉离婚,要分1280万里的768万。 2022年初,浦东新区法院开庭。李娟那边律师拿法律说事,说房产证上登记的就是夫妻共有,谁名字在上面谁就有份。陈立这边不慌不忙,甩出三样东西,直接把局面扭转了。第一样是银行流水,604万购房款全是张芳账户转出来的,三笔账清清楚楚,有一笔还备注“给陈立购房用,李娟名字仅登记”。第二样是张芳亲自出庭作证,说这钱是她一辈子攒的,就想给儿子,不算给儿媳。第三样是2015年聚餐的录音,张芳问李娟能不能理解这房子是陈家的,李娟还笑着说没问题。 法院审了三次,根据我国《民法典》里的规定,父母给孩子买房,出资的真实意图得看证据。张芳这三样东西摆出来,证明她就是给儿子陈立的个人赠与,写李娟名字不过是图个家庭和睦,不算给夫妻俩共同的财产。最终判决下来,这房子和卖房的1280万都归陈立,李娟一分没份。李娟不服,上诉到上海一中院,二审还是这个结果,没变。 这事儿闹到最后,法律给了个明白账。父母掏钱买房,登记名字是回事,真实出资归属又是另一回事。陈立靠着证据保住了钱,李娟啥也没捞着。这案子听着挺简单,可背后的事儿不简单。家庭里钱的事,亲情归亲情,账得算清楚,不然到头来伤感情又伤钱。我国这几年房价涨得快,像这样的事儿不算少见,法院也越来越看重证据,谁出的钱、咋出的、想给谁,这些都得有凭有据。 再说张芳这边,604万是她一辈子攒的,给了儿子本是好事,结果差点弄得家庭破裂。她后来把钱拿回来,也没多说啥,只说以后得留个心眼。李娟呢,离婚是离了,但钱没分到,估计心里也不好受。这一家子,房子没了,感情也没了,留下个教训让人叹气。法律是冷冰冰的,可家庭不是,咋平衡这两头,真是个大问题。 这案子判了,网上也吵开了。有人说陈立做得对,妈的钱就该归妈;也有人觉得李娟挺冤,名字在房产证上咋就没份了?其实吧,我国法律讲证据,亲情再浓也得有理有据。这事儿告诉咱们,买房这种大事,尤其是父母掏钱,最好一开始就把话说清楚,写明白,省得以后扯皮。 想想看,604万变1280万,谁不动心?可钱多了,有时候反而麻烦多。陈立卖房把钱打给妈,可能是想还这份情,可李娟不这么想,觉得这钱有她一份。结果法庭一锤定音,证据说了算。这案子不光是钱的事儿,还是人心的账。家庭里,钱和情咋处,谁也说不出个准话。 这场纠纷判了,道理却没判完。家庭财产这东西,牵扯太多,法律只能管住表面,管不住人心。张芳、陈立、李娟,三个人一台戏,演到最后谁也没赢。房子卖了,钱保住了,可家散了。这事儿让人感慨,也让人警醒。