宋代崇文抑武国策是指宋代朝廷在治理国家时,强调文化和文明发展,而削弱军队实力的政策。从北宋至南宋,这一政策经历了不同的演变,既有积极的一面,也有负面的影响。我将以“宋代崇文抑武国策的演变研究”为题,探究这一政策的实施历程及其影响。

在北宋末期,大量的贪官污吏腐败堆积,导致军队力量大幅下降,无法有效维护国家安全。当时,苏轼和欧阳修等文化名流,主张强调文化与文明的发展,而忽视军事建设与发展。他们认为,国家应该以文治为主,通过文化来实现国家治理和维稳,而不是靠武力来解决问题。这种观点被称为“崇文抑武”。 这种“崇文抑武”的思想,在当时得到了许多社会知识分子和官员的支持,成为了当时的主流思想。自觉坚持这种思想的政治家没有少数,比较有代表性的是王安石和司马光。王安石认为,“文治不好,武备不济;文治得力,相机而武备。”他主张夯实国家治理的基础,通过变革制度,加强经济建设,来为武备建设创造条件。司马光则更加强调“以书为邻,以武为辅”,他认为只有保持良好的文化素养,才能够打造强大的军队。 尽管这种政策的执行,促进了文化的发展和人民的增值,但是这也导致了国防水平的严重下降。据了解,到了北宋末年,战争中的越南、辽、金等国,都对北宋用兵专门制定了具体的攻防战略,绕过宋国的军事武器和军事技术,重新发明的高科技武器,给宋国的军事领袖们带来了沉重的打击。

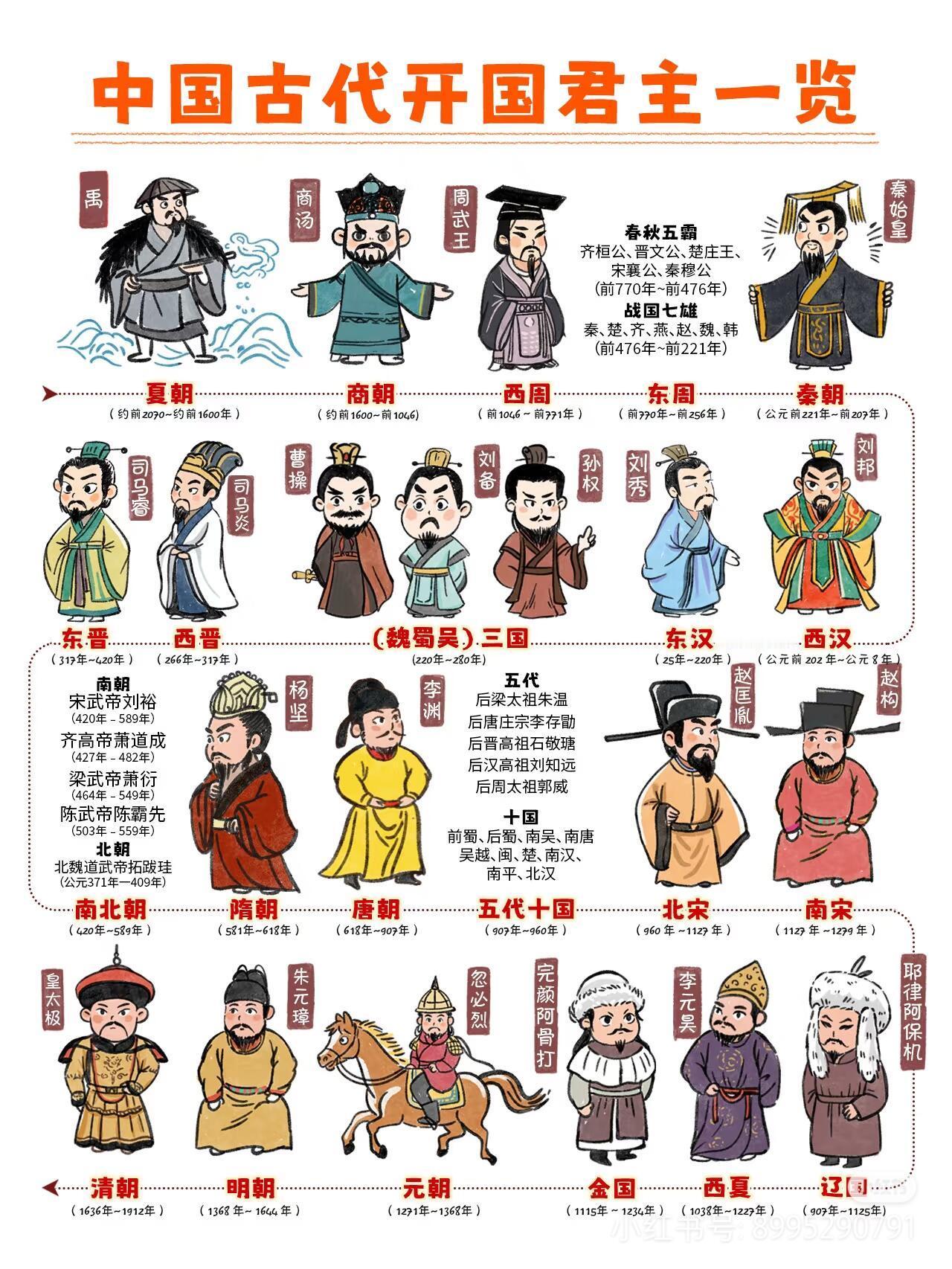

五代时期出现了“文弱政策”,对军事方面的发展停滞不前。这种政策被认为是“崇文抑武”的加强版。五代时期的文化发展,主要集中在诗歌、书画以及文章创作上,而在军事方面却是暴露无疑。 五代各朝对军事的忽视和弱化,造成了许多军事政治家的不满。例如,刘知几在《突厥奏议》中提出:“天下争战,皆以强弱决胜。现今占制人心,兵临城下,战胜则彼必亡,战败则我朝无日矣。”

南宋朝廷继承了北宋的“崇文抑武”政策,并加多了一些改革措施。南宋时期的“崇文抑武”策略,主要是以发展文化和经济为主,以满足人们生活的需求和提高学者的声望,以此来减弱军事投资和训练,限制武器生产和储备等措施。这种政策对于当时的经济和文化发展起到了一定的作用,但是也对国家的安全带来了隐患。 在南宋时期,特别是在南宋晚期,面临着诸多的外部压力和内部矛盾,南宋建立了一支庞大的海军,于是崇文抑武政策逐渐松动,导致军事经费、军事科技等方面的投入不足,导致军队实力削弱。与此同时,消息也传到了金国,金国发动了南宋与金国的战争,这场战争成为南宋的“亡国之战”。 南宋的灭亡和金朝的崛起,标志着中国历史上由经济、文化为中心向军事、政治为中心的转变。明朝在崇文抑武的基础上,推出了“崇武抑文”政策,加强军事力量及武器生产和储备,强化国家安全。清朝则在此基础上,提出了“文武平衡”思想,以便在大清帝国迅速崛起的历史性时期,确立大清蒸蒸日上,进而将提高国家实力,以平衡东亚区域和全球竞争力,成为意义重大的一步。 总之,宋代崇文抑武政策在经历了漫长的历程之后,影响了中国的历史进程和命运。尽管这种政策可以促进国家文化的繁荣和发展,但也给国家安全带来了不少的隐患,因此在后来的历史过程中,中国也出现了“崇武抑文”和“文武平衡”的思潮。对于现代中国的发展而言,依然需要将文化和军事的发展相得益彰,实现文明与武装并重的目标。