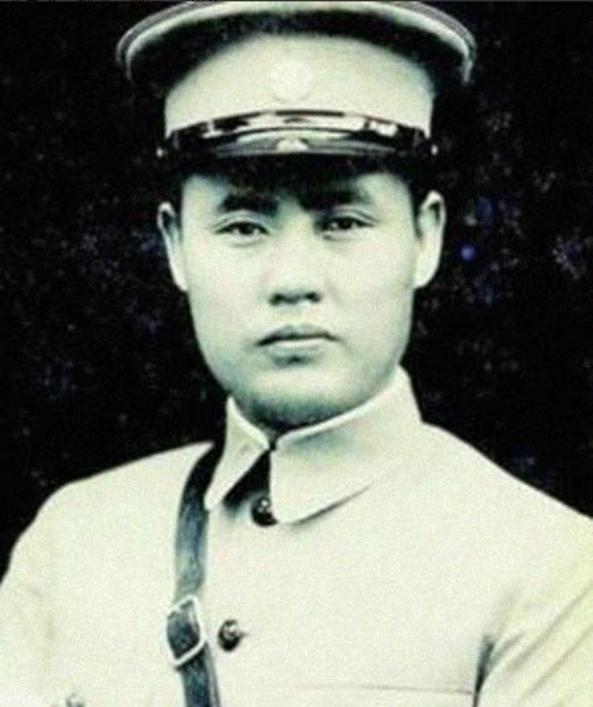

1937年11月,阎锡山以丢失太原的罪名,想要除掉傅作义。卫立煌给蒋介石的一封电报,救了傅作义。 1937年战火正炽,日军大举南下,目标直指山西重镇太原。 这场关乎整个华北命运的忻口会战,虽有中央军与阎锡山部的联合抵抗,却终因战略指挥混乱、兵力分散,导致战役失败。 太原岌岌可危,整个华北防线面临全面崩溃。 在这场风雨欲来的危局中,一场“谋杀”正在酝酿,而受害者,正是赫赫有名的傅作义。 傅作义出身阎系,是少数能文能武、深得士兵拥护的将领。 自北伐起,屡立战功,尤其以治军严明、军纪严整著称。 忻口会战期间,他亲自督战、深入火线,手下部队拼死坚守阵地,虽终因火力悬殊、后援不继而败退,却广受战区长官卫立煌和各界称赞。 可正因如此,他的存在令山西“土皇帝”阎锡山如鲠在喉。 阎锡山在山西经营数十年,政权稳固,党政军俱操于一手,自诩“晋省共主”。 但此次忻口战败,他在战略指挥上失误频出,早已自知难辞其咎。 眼见日军逼近太原,他心中盘算已定:太原不守,弃之保人;但若弃地不战,恐遭蒋介石治罪,于是,他打起了“替罪羊”的主意。 傅作义是他早年的旧部,此刻驻守太原,阎锡山便授意傅作义死守,而自己则悄然撤离,将主要部队带走,只留下傅部孤军应敌。 他的算盘打得很清楚:若傅作义战死,正好成全“壮烈牺牲”,若其求生撤退,便可扣上“临阵脱逃”的帽子,借机除掉这个在军中颇有威望的旧将,以绝后患。 傅作义并非不识大势。他深知太原之战已无胜算,几度向上级请示是否可以保存有生力量撤退。 但他又心有不忍——这里是他的故乡,是山西百姓的根。 他目睹日军在北方的烧杀掳掠,眼睁睁放弃这座城市,实在于心难安。 就在他陷入进退两难之际,另一位将领的介入,成为他的转机。 卫立煌,黄埔一期,时任第二战区副司令长官,是蒋介石嫡系将领。 他虽身居高位,却极为低调持重,在山西战局中不偏不倚,洞察人心。 早在忻口时,他便注意到傅作义在战斗中的表现:不惧艰难、不徇私利,不仅敢打,还能带兵,军纪严明,难能可贵。 忻口战后,卫立煌敏锐察觉到阎锡山的撤军动向,以及其试图将责任推卸给傅作义的政治图谋。 他清楚,若让这种陷害得逞,不仅冤杀一员忠良,更会严重打击军队士气。 于是,他连夜向南京电报蒋介石,通篇措辞恳切、理据详明。 他在电中写道:“傅作义将军临危受命,忠诚守土,实属难得之才。太原战局既定不可守,令其撤退,非畏敌而逃,实为保存实力、伺机再战。 今若因一时得失而弃之,是国家自损长城。” 蒋介石阅电后沉思良久,他虽对阎锡山素有猜忌,但也知道此人手握山西多年,不可轻易得罪,傅作义的忠诚与能力他也早有所闻,如今再得卫立煌举荐,更觉此人可用。 于是,他批复道:“傅作义可即刻撤退,以保存有生力量,着军政部嘉奖其坚守之功。” 这道电文由卫立煌亲自转发至战区,并派人加急送抵太原。 傅作义得电后如释重负,立刻调动部队有序撤离,既避免全军覆灭,也未造成混乱,甚至还掩护了一部分民众随军南迁。 太原终归敌手,但傅部安然退至临汾、运城,得以保全战力,为后来中条山防御打下基础。 而就在傅作义撤离后第二天,阎锡山即向蒋介石呈报傅“弃守要地、擅自撤军”,请求军法审讯。 南京军政部一度风声紧张,傅作义已被拟入“临阵脱逃”之列,生死未卜。 关键时刻,蒋介石亲自调出此前批示的嘉奖电文,直接公示于军政高层,并亲笔批注:“忠勇可嘉,断无私逃之嫌。” 电文一出,傅作义不但免罪,反得褒奖。阎锡山闻讯气结,只能作罢。 信息来源:百度百科——傅作义