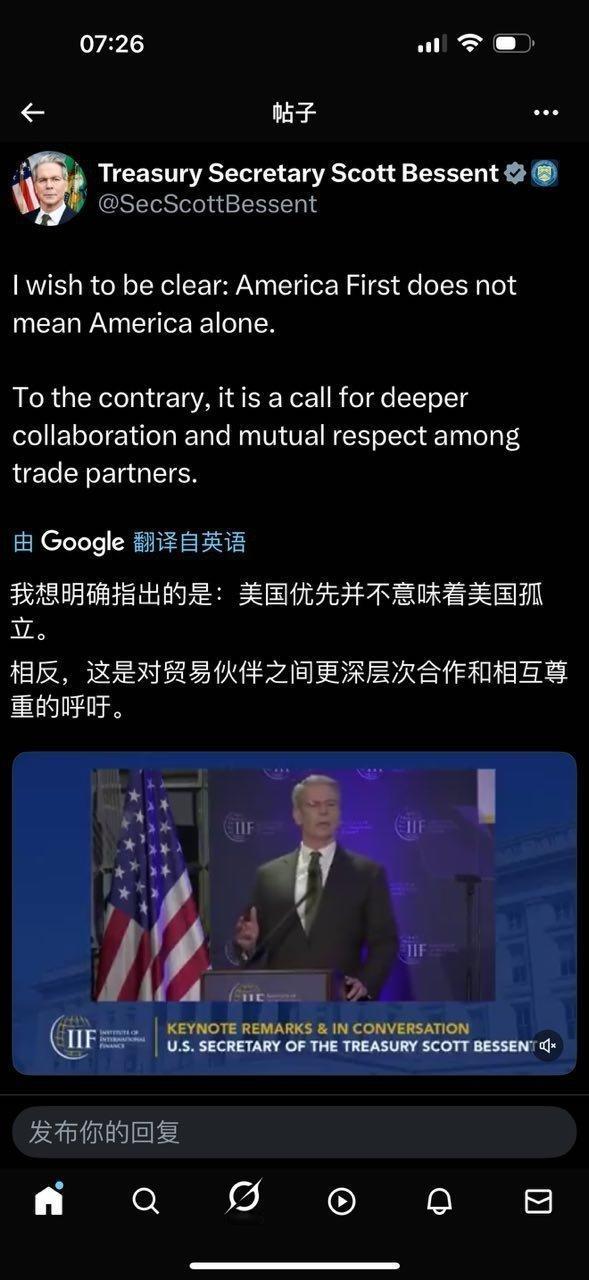

为什么说中国的公知需要一次肃清?说个扎心的,北大教授焦国标在2015年曾扬言说愿意为美国战死,可他却可以在2022年正常退休。 信源:昆仑策-王成信:当代24个文化汉奸的59条反动言论汇编。 美国主要芯片公司股票价格大幅下降,一些人为此感到高兴,觉得这是一次沉重打击,另一些人则惊叹大国手段精准有效。 如今中美竞争日趋激烈,我们不仅要提防外部的挑战,更要警惕内部潜藏的风险,特别是那些伪装成“公共知识分子”,实际上却做着损害国家利益事情的“买办”团伙。 从前,类似的事情多次发生。几百年前,晋地的商人为了谋取个人利益,偷偷把朝廷禁止出售的军用物资卖给东北的女真部落。结果反而让敌人变得越来越强大,最终导致中原王朝的灭亡。这个令人痛苦的教训,直到现在仍然值得我们深刻反思和警醒。 秦桧的跪像跪了千年,李永芳、郑芝龙、陈明夏等人结局凄凉,这些历史事件都说明,为利益出卖国家的人,最终往往名声扫地,留下骂名。 “公知”一词用来形容那些自以为是的知识分子,明朝有些“精英公知”集体背叛国家,导致中国陷入黑暗的奴役时代,科技文化发展也因此大幅倒退。他们的行为给国家和人民带来了深重灾难,历史不会忘记。 现在,社会上依然能看到类似“买办公知”的人。比如焦国标,公开说自己“愿意为美国战死”;还有梁艳萍、李玫瑾,他们曲解历史,贬低中国,实际上是替西方国家说话。 他们打着学术自由的旗号,把讲台当作宣传西方思想的阵地,用所谓的“批判精神”来掩盖他们对中国和西方国家的双重标准。 还有一些人利用中国重视知识分子的习惯,得寸进尺,把学术自由当成替自己不爱国行为开脱的理由。 中美贸易战说白了,就是两国为了各自的国家利益在较劲。凡是损害中国利益的事情,都不公平合理。因此,中国对美国加征关税的反制,完全有道理,这是保护自己应有权益的合理行动。 但是,某些自诩为“公共知识分子”的人,却故意把这种伸张正义的行为说成是“不理智的报复”,这种行为实际上是在帮助坏人作恶,充当他们的帮凶。贺滨事件就是个很能说明问题的例子。 但最让人感到可悲的是,就是这些公知即使在网络上大放厥词,诋毁国家,他们也没有得到相应的处罚。就比如说焦国标,他现在正享受着正常的退休生活 这样的现象不仅让我们疑惑,为什么这些伪公知得不到全面的肃清呢? 一方面,舆论环境与言论自由的保障使得难以精准界定与全面肃清“公知”。在开放包容的现代社会,每个人都有表达观点和发表言论的权利,各种声音在互联网等平台交织。而“公知”并无明确统一的认定标准,难以准确区分哪些人或哪些言论属于“公知”范畴。 部分观点可能被认为具有争议性,但若仅凭观点偏激或与主流不符就判定为“公知”并加以肃清,容易误伤正常的不同声音,损害公民的言论自由权利,引发社会对言论管控过度的担忧和抵触情绪。 另一方面,思想观念的多样性和复杂性也增加了肃清难度。社会多元发展,人们的价值观、世界观和人生观日益丰富多样。“公知”群体的思想并非完全相同,其形成背后有着复杂的社会、文化、教育等多方面因素。 一些人可能只是在特定问题上持有与主流认知不一致的观点,并非刻意歪曲事实或误导公众。简单地全面肃清可能无法触及问题根源,无法从根本上改变这些人的思想观念,反而容易引发他们的反感和对抗心理。 再者,“公知”群体的特征与隐蔽性也给全面肃清带来挑战。他们往往具有较高的文化素养和较强的表达能力,善于运用各种话语技巧包装自己的观点,其言论可能看似有理有据,实则存在逻辑漏洞或价值观偏差。 而且“公知”并非一个有明确组织和界限的群体,成员分散在社会各个领域,难以像对待有形组织那样进行系统清理,更难以彻底消除其影响力。 此外,社会复杂性和多样性也使得难以简单地全面肃清“公知”。社会问题的解决需要多元力量共同参与,不同观点的碰撞有助于更全面地认识和解决问题。 在一些涉及公共政策、社会现象等复杂议题上,“公知”提出的部分问题可能确有其现实依据,若一概否定和肃清,可能失去从不同角度发现问题、推动社会进步的机会,不利于构建健康、多元、理性的社会舆论生态。 要想彻底解决这一问题需要在尊重言论自由、遵循法治原则的基础上,加强对舆论环境的引导,提高公众的媒介素养和批判性思维能力,以理性和包容的态度促进社会思想的健康发展。