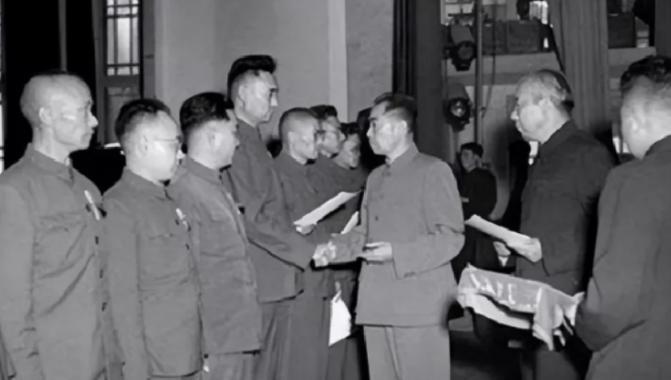

1973年6月的一天,周总理准备去见外宾,可突然大家谁也找不到他,眼看会议马上开始,周总理仍然不见身影,直到找到卫生间,所有人都怔住了! 1973年6月的一个深夜,钓鱼台国宾馆内灯火通明。几位工作人员神色焦急地穿梭在长廊中,不时交头接耳,低声询问:"总理去哪里了?"夜已深,钟表指向凌晨一点四十五分,再过十五分钟就要举行重要的外事会谈,可是主要接待人周恩来总理却不见踪影。秘书处的同志们心急如焚,四处寻找。 时间回溯到两小时前。当时的中南海办公区依然灯火通明,周总理正在批阅文件。这一天,从前一天晚上开始,他就一直在处理各项事务,到现在已经连续工作了二十多个小时。案头的文件一份份被处理完,前来汇报工作的同志一批批地走出办公室。工作人员记录显示,这一天周总理接待了数十位各部门负责同志,处理了上百份文件,连具体的统计数字都来不及记录。 秘书纪东手持记事本,站在办公室门口。他看了看表,已经临近午夜。按照外事活动日程安排,越南代表团即将抵达,需要与周总理进行会谈。纪东轻声向总理提醒了时间。周总理放下手中的钢笔,说要去整理一下仪容。这时的他已经满面倦容,但依然保持着严谨的工作态度。 这一年的周总理已经被确诊患有重症,但他仍然坚持着高强度的工作。每天的工作安排都排得很满,往往是一个会议接着一个会议,一份文件连着一份文件。工作人员私下里都很是心疼,但总理从不因病而减少工作量。有时工作人员想要劝说他多休息,可看到总理专注工作的身影,那些话又都咽回了肚子里。 当天的工作日程表上密密麻麻地记录着:上午八点,接见某省负责同志;九点三十分,主持重要会议;下午两点,审阅外事文件;傍晚六点,接见部委领导......一直排到深夜。纪东翻看着这份工作记录,不禁为总理这样的工作强度担忧。但周总理总是说,国家建设离不开每个人的努力,作为总理,更要以身作则。 现在,时间已经来到凌晨一点四十五分,距离与越南代表团的会谈只剩短短十几分钟。可是,当工作人员去请总理时,却发现他并不在办公室里。会议室、休息室都找遍了,依然不见总理的身影。焦急的工作人员们不敢声张,只能加快步伐继续寻找。钓鱼台国宾馆的每个角落都被仔细搜寻,但总理仿佛就这样凭空消失了一般。 时间一分一秒地流逝,所有参与准备工作的同志们都屏住了呼吸。这种情况是极其罕见的,因为周总理一向以严谨著称,从不会在重要会议前失去联系。但此时此刻,这位为国操劳的老人究竟在哪里?所有人的心都悬了起来。 最后,有人提议去卫生间查看。当推开门的一刹那,所有人都怔在了原地。在明亮的灯光下,周总理正倚靠在洗手台旁的镜子前。他的左手还握着毛巾,右手拿着沾满肥皂泡沫的刮胡刀,整个人斜靠在那里,已经睡着了。镜子映照出他疲惫的面容,原本挺拔的身躯此刻显得异常单薄。 这一幕让在场的每个人都不忍心将他叫醒。然而没过多久,周总理自己醒了过来。他看了看表,顿时惊觉已经耽误了时间。匆忙之中,他一边整理着装,一边向门外走去,嘴里还在为自己的迟到表示歉意。 到达会见地点后,周总理顾不上休息,立即投入到工作中。为了保持清醒,他只要了两块咖啡糖。会谈在凌晨两点正式开始,尽管身体疲惫,周总理仍然保持着专注。透过会议室的玻璃,可以看到他专注倾听、时而记录、时而发言的身影。 镜中的周总理与镜外的周总理形成了鲜明的对比。镜中是一个疲惫至极的老人,而镜外则是一位精神矍铄的国家领导人。在那个不眠的深夜,镜子忠实地记录下了这位老人的两副面孔——既是不辞辛劳的工作者,也是饱受病痛折磨的患者。 为了保持清醒,周总理请服务员送来湿毛巾。他用热毛巾擦拭额头和眼窝,让自己保持清醒。整个会谈过程中,几乎每隔十分钟就需要更换一条新的热毛巾。在热毛巾的帮助下,他的谈判一直保持着高水准,回答问题时依然敏捷睿智。 然而鲜为人知的是,那天晚上负责送毛巾的两位年轻服务员,因为反复用开水烫毛巾,手上都起了水泡。她们担心周总理看到后会过分挂念,便默默地避开了送别的场合,只在远处目送着周总理离开。 当东方泛起鱼肚白时,漫长的会谈终于结束。周总理走出会议室,迎着初升的朝阳,又开始了新一天的工作。那个在卫生间里短暂休憩的场景,成为了见证他操劳一生的缩影。他的工作没有止境,就如同他对国家的牵挂一样永无止境。 这一幕场景,不仅让在场的工作人员感动,更让后人看到了一个伟大政治家鞠躬尽瘁的一面。那个清晨,当大多数人还在睡梦中时,周总理已经完成了一场重要会谈,并继续投入到新的工作中。镜子里的那个瞬间,定格了一位伟人在平凡时刻的真实写照。 时光荏苒,那个年代的许多故事都已经淡出人们的记忆,但卫生间里的那一幕,却永远镌刻在了历史的长河中。它诉说着一个关于责任、奉献与坚持的故事,也见证着一位伟人在生命最后阶段仍在为国家奔波操劳的身影。