1897年,即北洋水师提督丁汝昌、镇远舰代管带杨用霖,在刘公岛自杀两周年那天,镇远舰美籍洋员——马吉芬,在美国医院愤恨自杀,遗书要求死后盖黄龙旗下葬。

寒风刺骨的纽约,马吉芬在美国的医院里孤独死去,用一把匕首结束了自己的生命,身心被无尽的痛苦折磨着。

死前,他留下了最后的遗书——要求自己的遗体覆盖着黄龙旗安葬。

这一命运的选择,似乎早已注定。

马吉芬出生于美国宾夕法尼亚州的一个普通家庭,18岁时,他通过考试进入了美国海军学院,顺利成为了一名海军军官。

尽管没有迅速在美国海军中晋升,马吉芬并没有选择放弃。

他听闻中国北洋水师,急需外籍专家,于是决定离开美国,来到遥远的东方。

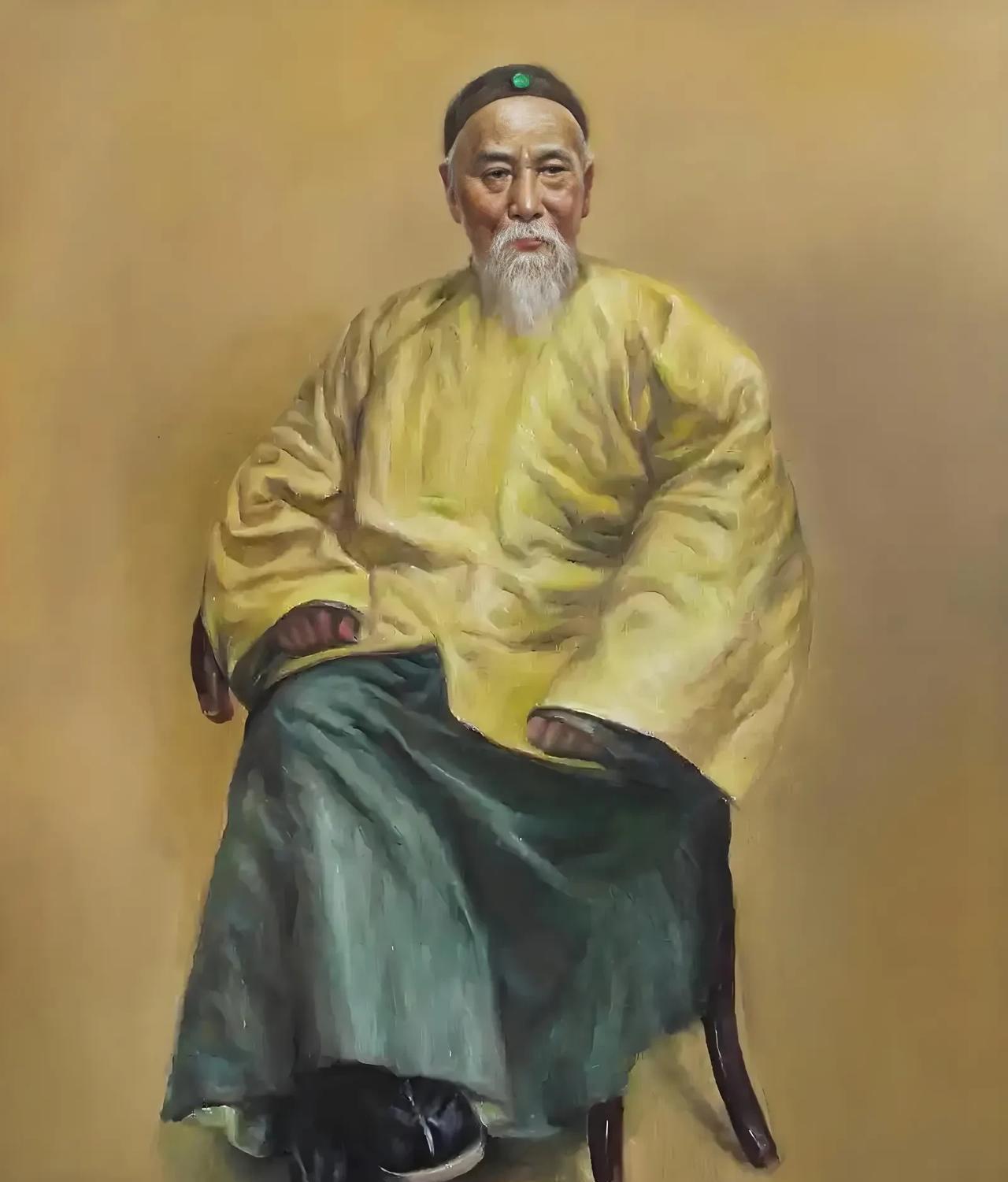

在中国,他成了北洋水师的一名外籍教官,负责训练清朝海军的军官,参与了多次海战的策划与指挥。

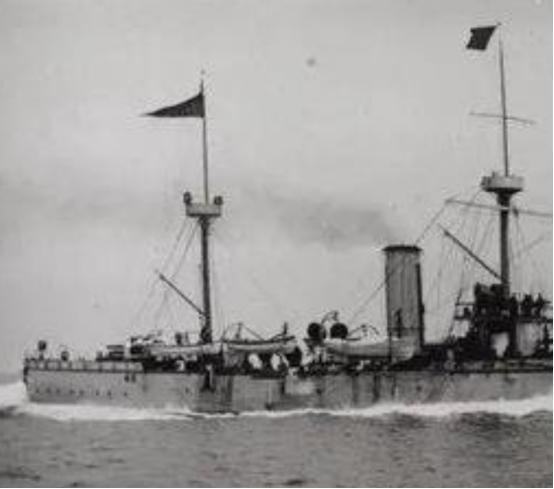

1889年,马吉芬被任命为镇远舰的帮办,成为了北洋海军的核心人物之一。

这个镇远舰,是北洋水师的旗舰,是清朝海军最强大的战舰。

马吉芬并不满足于单纯的军事任务,他试图将西方的海军理念和技术,带入这个古老的帝国。

1894年,黄海海战爆发。清朝海军与日本海军展开了生死搏斗,马吉芬亲身参与了这场决定国家命运的战斗。

战场上,血肉横飞,炮火连天。镇远舰的舰员,在极度危险的环境中坚守岗位,而马吉芬身先士卒,指挥舰员应战。

正是在那场战斗中,马吉芬不幸受伤,头部重创。

在战后,他尽管受伤,仍坚持返回指挥岗位。他的内心,却早已被战斗的伤痛,和现实的压力击垮。

在黄海海战后的日子里,马吉芬的伤势一再恶化,他精神愈加不稳。

清朝海军高层,没有给他足够的关怀,甚至在一些问题上,还对他产生了疑虑。

在公众的眼中,他不过是一个外籍教官,他为中国的海军做出了巨大贡献,失望,渐渐吞噬了马吉芬的心灵。

回到美国后,马吉芬的精神状况,变得更加糟糕。

面对种种对他个人以及北洋海军的误解,马吉芬心力交瘁。

他曾尝试为中国海军辩护,努力向美国公众解释清朝海军的情况,但这种文化与思想的碰撞,让他感到深深的孤,立和无法融入的痛苦。

他身边,没有可以倾诉的朋友,只有无休止的内心挣扎与孤单。

1897年2月,纽约的寒冬,让他如同置身地狱一般。受伤的身体、绝望的未来,所有的痛苦都在不断折磨他。

尽管他曾做出过许多艰难的努力,但最终,这一切并未得到认同。在他最后的时刻,马吉芬选择了死去。

在遗书中,他明确要求,用黄龙旗覆盖他的遗体,这是对自己一生奋斗的总结,也是对北洋海军的最后致敬。

黄龙旗,曾代表着,清朝海军的荣耀与骄傲,也是他心中,无法割舍的情感纽带。

马吉芬的死,引发了人们的广泛关注。

对于中国人来说,他是一个外籍教官,更是那个时代对海军梦想的象征。

黄龙旗下的安葬,似乎是他一生忠诚的注解,他的死让人们更加关注,北洋海军的命运,和海战的历史,也让更多人意识到,历史的矛盾与悲剧,往往不以外人的意愿为转移。

对于马吉芬来说,他的死并非只是一个简单的自杀事件。

他的离世,象征着那个时代,无数心怀梦想的人,终究无法改变历史的进程。

在清朝的北洋水师中,虽有像马吉芬,这样的外籍军官拼尽全力,但最终的失败,依然不可避免。

清朝对现代化的迟疑和保守,使得即便有再多的勇士,也无法扭转乾坤。

清朝的北洋水师,在经过黄海海战的惨败后,面临着巨大的压力。

内外交困,使得清朝对海军的投入逐渐减少,虽然马吉芬等外籍教官,尽力推动现代化的改革,但最终,他们的努力,未能带来显著的改变。

马吉芬的死,是对这一切最深刻的反思和哀悼。

他为北洋海军付出了生命,但这些付出在历史的长河中,没有得到应有的回报。

镇远舰和其他北洋水师的舰艇,最终未能阻止日本的侵略,而马吉芬的生命,也像一颗流星,划过历史的天空,留下一丝短暂的光芒。

他的死,提醒了所有人,在历史的洪流中,个人的命运往往,显得那么渺小与无奈。