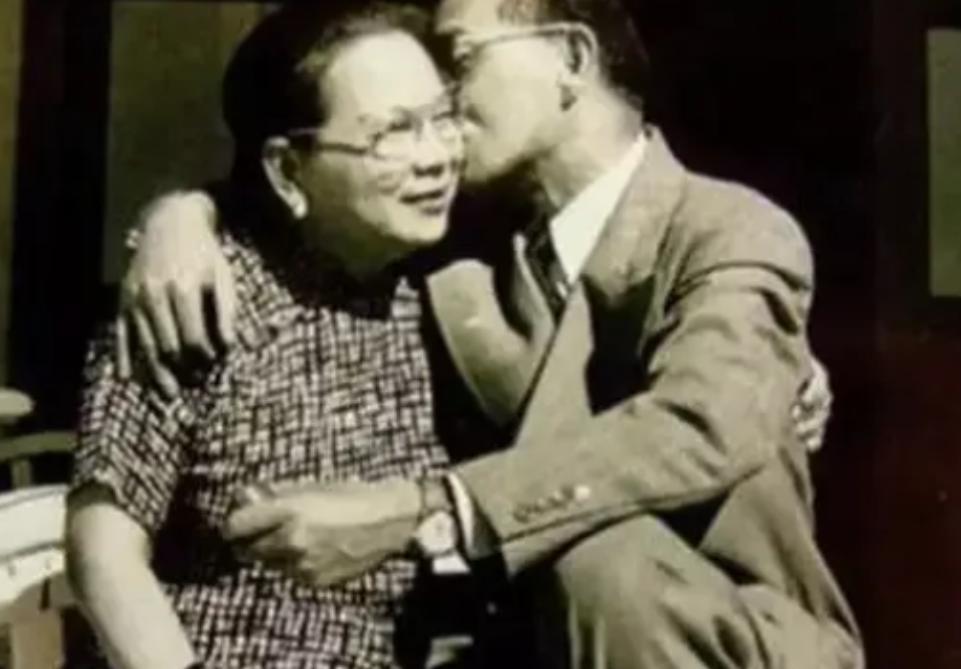

1912年,17岁的林语堂爱上了厦门巨富的千金陈锦端,陈父嫌弃他穷,坚决不同意,后来林语堂娶了陈锦端的邻居廖翠凤,没想到新婚之夜,林语堂却把结婚证一把火烧了。 1912年在中国是个新旧交替的年头,厦门鼓浪屿有户姓林的人家出了个读书种子叫林语堂,那年他刚满17岁。 说来也巧,这小伙子在教会学校念书时认识了富商陈家的小姐陈锦端。两个年轻人常凑在一块儿谈诗论文,一个能写会画,一个满肚子西洋墨水,时间一长就生出情愫来。 可那时候讲究门当户对,陈老爷子听说自家闺女跟个穷学生好上了,气得拍桌子摔板凳,硬是把这对小鸳鸯给拆散了。 陈老爷子虽然撵走了林语堂,心里头总归过意不去,正巧邻居廖家有个二姑娘叫廖翠凤,也是大户人家出身,虽说相貌平平,但为人处世很是得体。 陈老爷子就琢磨着当回月老,给这对年轻人牵线搭桥,起初林语堂心里头拧巴得慌,总觉着像是被人硬塞了个媳妇儿。 可架不住廖家姑娘实心实意,三天两头往林家跑,帮着洗衣做饭不说,连洗碗刷锅的活都抢着干。 有回林语堂瞧见她踮着脚够碗柜,笨手笨脚的样子倒显出几分可爱,心里那根弦就这么被拨动了。 到了1919年办婚事那天,新郎官干了件惊掉人下巴的事——把大红结婚证书搁蜡烛上烧了。街坊四邻都传开了,有说这是新式青年反抗旧礼教,也有猜这是表忠心的新花样。 其实往深里想,这个举动藏着年轻人对婚姻的复杂心思。既想挣脱父母之命的枷锁,又盼着和眼前人踏实过日子,两股劲儿拧在一块儿,倒成了这把火。 婚后小两口漂洋过海去欧洲留学,廖家本来要贴补生活费,小夫妻俩硬是咬紧牙关自己扛。廖翠凤把陪嫁的首饰当了换成生活费,林语堂白天上课晚上给人当翻译。 最困难那阵子在德国,房东太太看这中国小伙长得周正,明里暗里送秋波。林语堂倒是拎得清,知道家里有个实心眼的媳妇在等着,半点儿歪心思都不敢动。 等学成归国,林语堂在文坛渐渐闯出名堂,这时候听说陈锦端也搬来了上海,廖翠凤二话不说就请人家来家里做客。 看着丈夫和老相好谈天说地,她也不恼,该沏茶倒水半点不怠慢。有回林语堂喝多了念叨初恋,她也不急眼,反倒劝丈夫说:"人要往前看,老惦记着过去,累的是自己。" 后来岁数大了,林语堂中风瘫在床上,记性越来越差。有时候大中午的突然嚷着要见陈锦端,廖翠凤就拍着他的手哄:"等天晴了就请她来。" 其实陈锦端早些年就搬去了香港,这话不过是哄老头子的,要说这老太太心里没疙瘩那是假话,可几十年风雨都熬过来了,她早把夫妻情分看得比什么都重。 晚年林语堂常跟人说,这辈子最得意的事就是讨了个好媳妇。虽说开头是父母做的主,可日子过下来才咂摸出滋味。 廖翠凤呢,从没问过丈夫当年为啥烧结婚证,倒是林语堂自己憋不住说了实话:"烧了那张纸,是想告诉你,咱俩的婚约不在官府衙门,在彼此心里头。" 这对老夫妻最后的时光过得平淡却踏实,林语堂躺在自家老藤椅上晒太阳,廖翠凤就在边上择菜。 偶尔老头儿会指着报纸上的新诗让老太太念,其实她眼睛早花了,就随口胡诌几句,倒把老头子逗得直乐。街坊都说,这老两口拌嘴都带着股甜味儿,像刚出锅的麦芽糖,扯不断理还乱。 要说这段婚姻给后人啥启示,大概就是过日子不能光靠开头那点热乎劲儿。林语堂烧婚书那会儿未必想得明白,可后来几十年的柴米油盐教会他,婚姻这坛酒,越是陈年的越有滋味。 廖翠凤用一辈子的耐心熬化了丈夫心里那点遗憾,到头来两人谁也离不开谁,就像老树盘根,早就长到一块儿去了。 (信息来源:齐鲁壹点2023.6.25林语堂:结婚当天烧掉结婚证,和妻子风风雨雨几十年)