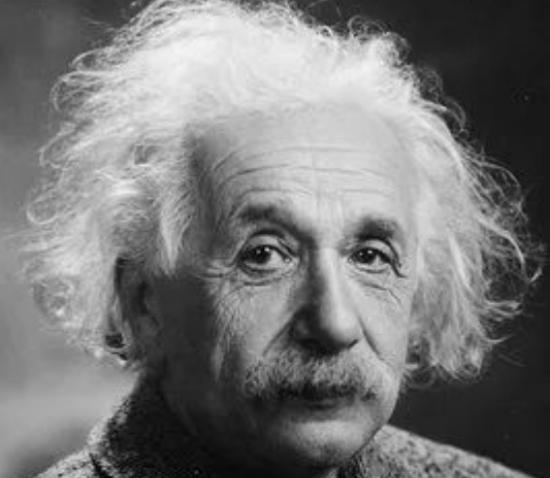

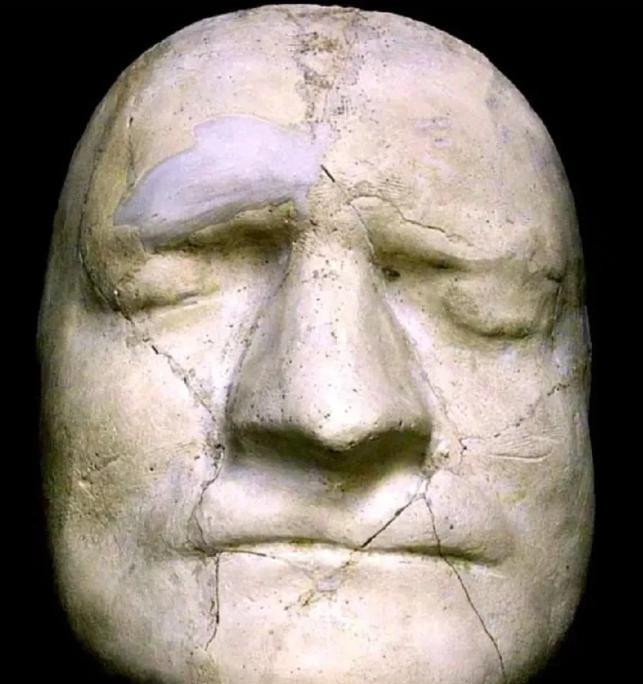

1955年4月,爱因斯坦心脏附近的血管破裂之后,没多久便去世了,当时有人询问是否需要为他安排手术,爱因斯坦却拒绝了,他表示:“我不想人为的延长寿命,我想在我想去的时候结束自己的一生,该做的我已经做完了,不该在停留了。” 普林斯顿这个宁静的小镇见证了无数伟大的思索与探索,而此刻,它正悄然陪伴着一个时代的巨人走向人生的终点。 阿尔伯特·爱因斯坦,这位以一纸方程重塑宇宙观的物理学家,正在他那间简朴的住所里,经历着生命的最后时刻。 事情起得很突然,4月17日,爱因斯坦感到身体异常不适,被紧急送往医院。 经过诊断,医生提出紧急手术建议,爱因斯坦却直接将其拒绝,并声称自己已经活够了。 这不是临终时的悲观情绪,而是一个智者对生命深刻理解后的坦然选择。 在许多人眼中,生命是宝贵的,延续时间越久越好。 但是对于爱因斯坦而言,生命的意义并不在于长度,而在于其质量、厚度和对世界的贡献。 他从不把自己看作“名人”,更不认为应该被特殊对待。 他曾说:“我想以一个平凡人的方式离开,就像我一直希望以一个平凡人的方式活着。” 他的这句话,让周围的医护人员动容,也令后人深思。 面对死亡,许多伟人会试图挽留、争取哪怕一点点的时间。 而爱因斯坦却选择放手,这是因为他不惧怕死亡,反而像面对一个自然过程般接受它。 或许,在那个清晨,他已预感到,旅程该画上句号了。 在医院的病床上,他没有显得痛苦,也没有留下激昂的“遗言”,他低声用德语说了几句话,这是他母语,但值班的护士听不懂。 他的目光时而望向窗外,时而望向天花板,仿佛在沉思,又仿佛在对这个世界最后一瞥。 眼中没有惊恐,只有释然与温和,就如同他晚年时常提到的那句话:“人生就像骑自行车,为了保持平衡,就必须继续前进。” 但此刻,他终于放下了那辆前行的车,把灵魂交还给宇宙。 他拒绝抢救,不是出于倔强,而是出于理性。 他了解自己的病情,也知道强行延续下去,只会让肉体徒增痛苦。 他曾一再表示,医疗手段不应沦为“对自然的暴力干涉”,而人应该尊重生命的节奏与终点。 他说:“死亡并不是生命的对立面,而是它的一部分。”这句简练的话,道出了他作为科学家、也是作为哲人的态度。 1955年4月18日,爱因斯坦在安静中离世,享年76岁。 他的死亡并没有让世界突然变得混乱,却令整个学术界为之震动。 各大报纸以黑框标题报道:“天才谢幕,科学失去一盏灯。” 世界各地的科研机构降半旗致哀,人们开始反思他的遗产不仅仅是相对论,也不仅仅是质能方程E=mc2,更是一种对人类处境的深刻洞察与温柔守望。 那一段时间,许多年轻学者自发前往普林斯顿,走到那座不起眼的小屋前,默默鞠躬。 他们说:“他不仅教我们如何思考宇宙,更教我们如何思考自己。” 值得一提的是,爱因斯坦去世后,有一位名叫托马斯·哈维的病理学家未经家属允许取走了他的脑部样本,并希望借此研究“天才的奥秘”。 这件事引发了持续多年的争议,爱因斯坦生前反对“神化”个人,更不会同意自己的遗体被这样处理。 这也从侧面提醒我们:即便是一位旷世奇才,他所坚持的“平等”与“尊重个体”,在某些人眼中依然难以理解。 爱因斯坦在生命尽头所展现的那种从容与智慧,是他一生思想的延续。 他不信仰“人定胜天”的狂妄,而是始终秉持着一种对自然的敬畏。 他既是科学家,也是一位哲学家——用公式丈量宇宙,也用心灵体悟人类的边界。 他的离去没有留下宏大的仪式,也没有举办官方国葬。 他曾说:“我不需要纪念碑,人们记住我,是因为我做了什么,而不是我埋在哪里。” 他想离开的时候走了,没有依赖机器、没有躲避命运,没有对生命的贪婪,也没有对死亡的抗拒。 就像他的人生一样,自由、质朴、清醒而真实。 如今再回首那段历史,我们会发现,爱因斯坦的伟大,不仅在于他对宇宙奥秘的揭示,也在于他用一生向我们诠释了如何活得通透,如何死得体面。 信息来源:百度百科——爱因斯坦