1980年,宋希濂赴美探亲前,先去看了之前的校友关麟征,两人提起往事都不胜唏嘘!4年后,宋希濂在美国华盛顿见到了多年老友李默庵等人,4位老伙计商量后,认为应该成立组织,让当年的黄埔学员团结起来,共同促进两岸统一。

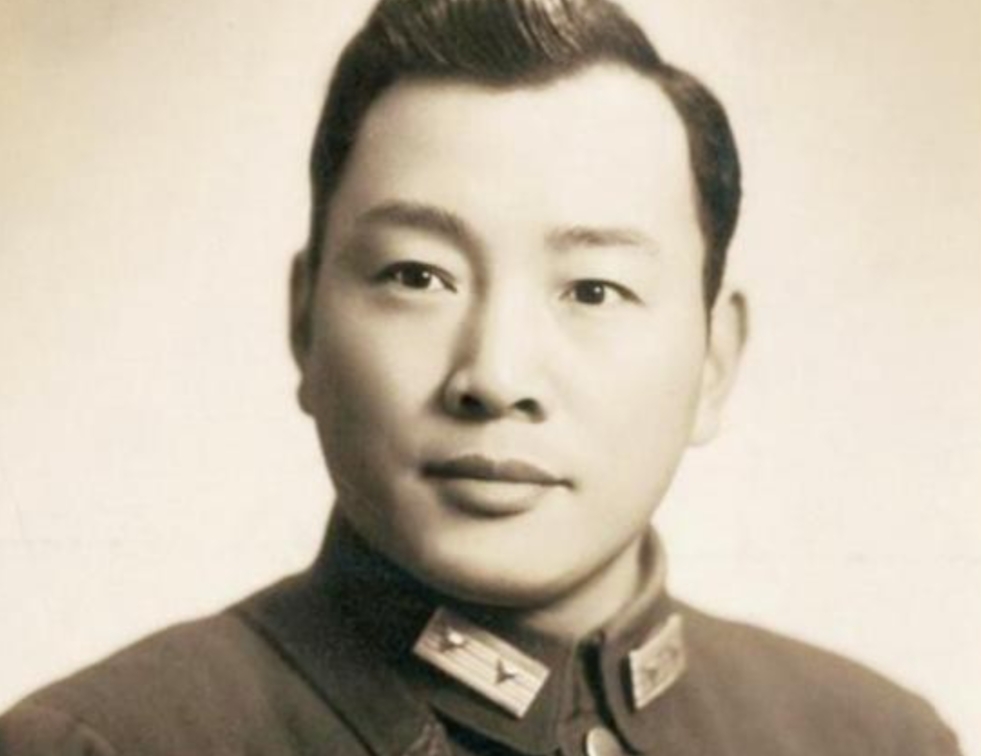

随着1980年春风拂面的温暖,宋希濂的脚步踏入了那个熟悉又陌生的地方——香港。 此时的世界处于冷战的阴影之下,两岸关系更是紧张不已。 宋希濂是一个经历了无数风雨的老兵,怀着对家人的深切思念和对和平统一的渴望,开始了他的旅程。 身为黄埔军校的毕业生,他深知那份共同经历战火洗礼的情感,以及那段历史对于两岸关系的深远影响。 在前往美国探亲之前,他特地去见了老校友关麟征。 两位老兵在重逢时,无需太多言语,那份特有的眼神交流已足以传递彼此的情感。 他们谈起了当年的往事,那些生死与共的日子,那份为理想和信念奋斗的热血,以及那些年轻时的梦想。 但是,随着话题的深入,两人不由得感叹时光的无情和现实的残酷。

四年后的一个偶然机会,宋希濂在美国华盛顿的一次聚会中遇到了他的老朋友李默庵和其他几位黄埔军校的校友。 那一刻,仿佛时光倒流,回到了那个充满激情和理想的青春岁月。 在一番深入的交谈后,他们意识到,尽管身处异国他乡,但那份对祖国的深情和对和平统一的渴望从未改变。 因此,他们一致认为,应该成立一个组织,来团结当年的黄埔学员,为促进两岸统一贡献自己的力量。

在宋希濂的牵头下,这个组织很快成立了,它不仅是一个情感的寄托,更是一个历史的见证。 成员们经常聚会,交流思想,共同探讨如何为两岸的和平统一出力。 宋希濂尽管年事已高,但他那份不屈不挠的精神和对和平统一的热情,激励着每一个人。 在1980年代的台湾,风雨如晦的政治氛围下,宋希濂和他的同僚们的行动,像一束光穿透了厚重的云层,却也引来了风暴的反扑。 他们成立的组织,本意是为了让黄埔军校的同学们团结起来,共同为两岸的和平统一贡献力量。 然而,这个理念在当时的台湾社会,尤其是在国民党统治下的官方视野中,被视为一种叛逆行为,宋希濂和他的同僚们被污蔑为“叛国者”,他们对和平统一的渴望被曲解为对台湾安全的威胁。

面对这种形势,宋希濂并没有选择沉默或退缩。 他深知任何伟大的理想都不可能一帆风顺,而是需要经历风雨、经受考验。 他们的组织并非是一个秘密集团,而是一个公开的、和平的团体,旨在通过文化交流、学术研究等方式,增进两岸人民的理解和友谊,为和平统一创造条件。 然而,这一切被台湾当局歪曲为“颠覆国家政权”的活动,组织成员们时常受到监视、骚扰,甚至是无端的指控。 在这种严峻的环境下,宋希濂的心态经历了一次次的考验。 他清楚地记得,有一次组织内部的会议上,一位年轻成员因为家人受到威胁,情绪崩溃,质问宋希濂:“我们真的能够改变什么吗?我们的努力不是在白费力气吗?” 面对这样的质疑,宋希濂没有立即回答,而是沉默了片刻。 然后,他平静地说:“我知道,我们每个人都在承受着巨大的压力和痛苦,但是,我们不能因为害怕失败就不去尝试。我们的行动,可能不会立刻看到成效,但每一步都是向前的一步。只要我们坚持下去,总有一天,我们的理想会照进现实。”

宋希濂的这番话,像一股温暖的春风,吹散了会议室中的阴霾。 他的坚定和冷静给了大家力量,让大家重新燃起了希望。 尽管外界的压力依然巨大,但组织成员们的心更加紧密地连在了一起,他们开始更加积极地寻求对策,通过合法的渠道向社会大众传达他们的理念,争取更多人的理解和支持。 随着时间的推移,宋希濂和他的同僚们的努力开始慢慢见到了成效。 他们举办的文化交流活动、学术讲座等,逐渐吸引了更多人的关注。 尽管仍有一些声音对他们持反对态度,但支持他们的人也在逐渐增多。 他们的理念开始在台湾社会中引起一些正面的讨论,对两岸和平统一的话题不再是禁忌,而是越来越多的人开始认真思考和讨论。

在这一过程中,宋希濂的角色尤为关键。作为组织的核心人物,他不仅是理念的传播者,更是团队的精神支柱。 他以自己的实际行动,证明了坚持和勇气的力量,也展示了一个理想主义者在逆境中不屈不挠的风范。 他坚信真理和正义是时间的朋友,尽管在短暂的时刻里可能会遭遇挫折和误解,但最终,公理自会大放光明。 宋希濂和他的同僚们的行动,虽然在当时可能看似微不足道,但他们为和平统一所做的努力,却是一笔宝贵的历史财富,留给了后世无尽的启示和思考。 在这场没有硝烟的斗争中,他们用坚持和智慧,为和平的曙光播下了希望的种子。