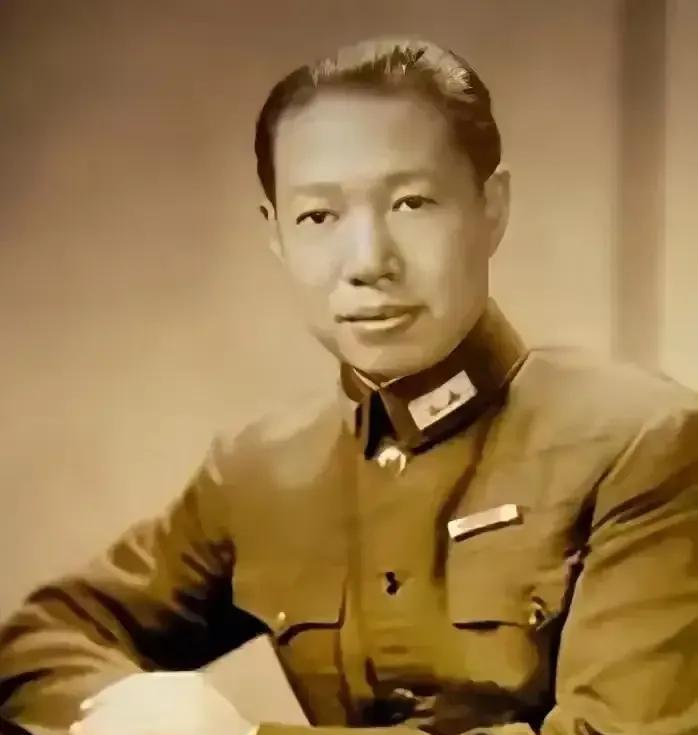

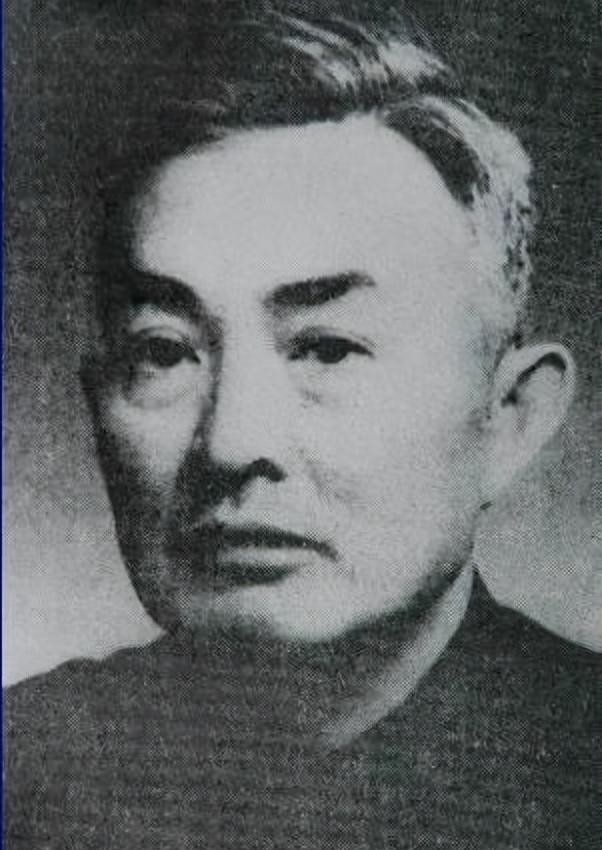

1979年一位老人为了证明自己红军的身份,前往北京找到当年昔日政治部主任,由于太多年没见面,对方已经记不清他是谁了,眼看快没希望了,老红军机智一动提起“3号花机关”瞬间唤醒了对方的记忆…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 1931年,宁都起义的枪声震撼赣南大地,15岁的肖成佳在这一年毅然加入了红军。当时的他不过是个农家少年,没见过太多世面,却因在私塾学过几年,识文断字,被调入红五军团政治部宣传队。没有枪杆子,却拿着笔杆子,他参与写标语、编剧本、演话剧,配合部队进行思想宣传工作。 尽管工作方式与其他战士不同,他依旧要踏上行军的道路,经历炮火洗礼,广昌会战、赣南突围,他都在场。 那年冬天,他的右手在一次掩护战友时被流弹击中,几近残废,却未退缩。伤愈后,他被调往九军团担任宣传队长,跟随黄火青同志开展革命文艺活动。那时候,一出《花机关》的话剧在队中引起强烈反响,肖成佳饰演“3号花机关”,他嗓音高亢,表演有力,赢得满堂喝彩。而他自创的《杜娘歌》,更是成了队伍中常唱的红色曲目,歌词里讲述的正是革命母亲送子从军的感人故事。 然而,1936年西路军西征,在古浪遭遇顽敌埋伏。肖成佳在战斗中身中数弹,被俘。他的母亲不忍儿子受辱,四处借债变卖家产,才将他从敌营赎回。那年,他才20岁,却不得不彻底隐姓埋名。他烧毁所有红军证件,从此在农村以一个普通农民的身份苟活。没有人知道他曾参加过多少战役,写过多少标语,扮演过多少角色。他的右手仍旧不灵活,但在地里种地养活一家人已是常事。 新中国成立那年,他激动得整夜未眠。他以为,自己的身份能被还原。但事情远非他所想。每一次申请恢复红军身份都被以“无书面凭证”为由拒绝。他写信、跑信访、找老战友,然而大多数战友早已牺牲或失联,那些能证明他的回忆,早已沉入岁月长河。 直到1978年,他在一张《人民日报》上看到了一个熟悉的名字——黄火青,原来已成为最高人民检察院检察长。那一刻,他心跳加速,仿佛那位曾指挥文艺演出的政委仍在眼前。他知道,这是他最后的机会。第二年,他背着干粮袋,带着厚厚一摞材料,只身北上北京。 他在信访办苦等数日,却始终没能见到黄火青。一次,他甚至试图拦下一辆军车请求帮助,结果被守卫误当成访民驱离。但他没有放弃。每天清晨他都会站在机关门口,眼神焦灼,嘴里默念“我要见黄政委,我是宣传队的肖成佳。” 终于,在1979年的春天,一位秘书将他的信带进了办公楼,几天后他终于被允许进门与黄火青见面。但四十多年过去,老政委已不记得这个胡子拉碴、背有些驼的农民模样的老人。 空气几乎凝固,肖成佳眼眶泛红。他缓缓开口:“3号花机关。”这是当年他们话剧中的角色代号,他是3号,黄火青是导演。他接着唱起《杜娘歌》,那首歌旋律苍凉,歌词真挚,一字一句穿透老政委的记忆。黄火青先是愣住,继而颤抖着跟唱,两人潸然泪下。那一刻,四十年时光仿佛被拉直,那段硝烟中的战友情终于得到了回应。 此后,黄火青亲自为其作证,肖成佳的红军身份终于得以恢复,补发了相关证明、证书及慰问金。他晚年的生活终于走上正轨,不再背负沉重的身份阴影。他的故事也被有关部门记录,作为革命历史的珍贵补充。 许多年过去了,肖成佳的故事仍在一些军史纪实节目中被提起。每一次听到“3号花机关”和《杜娘歌》,总让人心头一震。这不仅是一个人的身份追寻,更是一个时代的命运映照。在战争年代,无数像肖成佳一样的年轻人投入革命浪潮,燃烧青春,默默奉献。 但和平到来后,有的人被历史铭记,有的人却在沉默中老去。他们的功绩未被记录,他们的名字不在烈士墙上,而他们的信仰、牺牲却丝毫不逊色。 身份不是权利的象征,而是责任的证明。真正的英雄,不一定轰轰烈烈,但一定忠于信仰、忠于初心,哪怕风雨四十年,依旧不改本色。

君子博学而日省已身

老革命,英雄,致敬!

用户10xxx53

黄金终会发光,革命志士总会获得党和国家的认可![点赞][点赞][点赞][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

用户10xxx11

以过的历史真正的英雄肖成佳老人的事迹感人掉泪,他最终得以证身为他庆幸。祖国与人民永远不会忘记有名无名的前辈,为了新中国他们英勇就义,向前辈们致敬!牺牲者永垂不朽![玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]