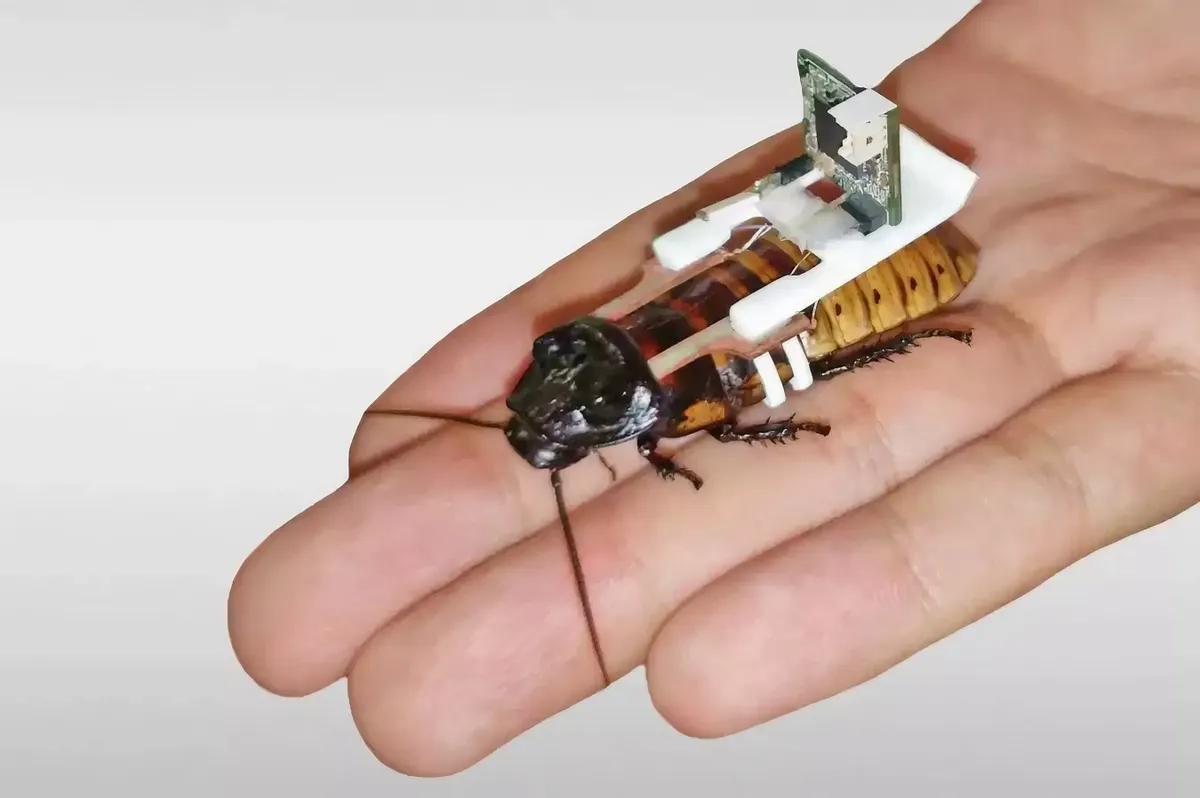

巨大活蟑螂被改造成机器人,参与地震救援。 据新加坡内政部科技局发布的视频显示,其研发的“半机械蟑螂”已经投入了地震救援之中,其背负电池和探测设备,深入地震灾区探测生命迹象并确认大致方位。 说白了,这就是科技和生物学的跨界合作。新加坡内政部科技局把活蟑螂改造成“废墟探测器”,其实是在传统救援手段的瓶颈里找到了突破口。 先说说为啥选蟑螂。马达加斯加嘶嘶蟑螂体长6厘米,比普通蟑螂大一圈,天生就是“废墟探险家”。它们外骨骼能压缩到原高度的四分之一,能钻进搜救犬都挤不进去的缝隙。 更绝的是,这种蟑螂耐饿耐渴,背上电子设备后只需要胡萝卜和水就能存活,续航能力比现有的微型机器人强得多,那些金属小玩意儿撑死工作几分钟,而蟑螂能连续作业45分钟。 再看看这“电子背包”有多神奇。巴掌大的装置里集成了热成像相机、导航传感器和无线通讯设备。 工程师通过电极向蟑螂的尾须发送电信号,模拟触觉刺激。比如左边尾须被电一下,蟑螂就会右转,反之则左转。这种“遥控器”原理简单粗暴,但效果立竿见影。 在缅甸地震救援中,10只半机械蟑螂深入倒塌医院的废墟,用红外摄像头捕捉到0.1摄氏度的温差变化,比人类用生命探测仪效率高得多。 不过这技术也有挑战。新加坡团队在实战中发现,不同建筑结构对信号干扰差异很大。有的废墟里钢筋混凝土会屏蔽无线信号,导致蟑螂“迷路”。 所以他们现在正研究“旅游团启发控制”算法,让蟑螂群像游客跟团一样互相引导,避免个别掉队。 另外,电子背包的重量也在优化,从最初的5克减到3克,相当于半粒花生米的重量,尽量不影响蟑螂的灵活性。 其实这种“活体机器人”早有先例。日本理化学研究所给蟑螂贴上4微米厚的柔性太阳能电池膜,厚度只有头发丝的二十五分之一,能边晒太阳边充电。 美国康涅狄格大学则在蟑螂触角植入电极,通过模拟障碍物触感引导方向。这些技术共同指向一个目标:让昆虫成为“生物无人机”,在极端环境中执行任务。 有人可能担心伦理问题。但新加坡团队表示,电极刺激的电流强度只有几微安,相当于蚊子叮一下的感觉,不会对蟑螂造成伤害。而且改造后的蟑螂寿命和普通个体没明显差异,完成任务后还能放回自然。 这种技术的实际效果已经在缅甸得到验证。尽管没找到幸存者,但半机械蟑螂传回的废墟内部影像,帮助救援人员排除了20多处危险区域。 未来,科学家还计划给蟑螂加装气体传感器,检测一氧化碳、甲烷等有毒气体,甚至携带微型急救包,在发现幸存者时释放止痛药。 说到底,这不是简单的“恶心科技”,而是人类在绝境中的智慧突围。当传统机器人在废墟中卡壳,当搜救犬体力不支,这些被改造的蟑螂正在证明:生命本身,就是最精密的机械。

![美国要接受南非白人。川普说白人在南非被歧视了[抠鼻]](http://image.uczzd.cn/6434657622307287673.jpg?id=0)