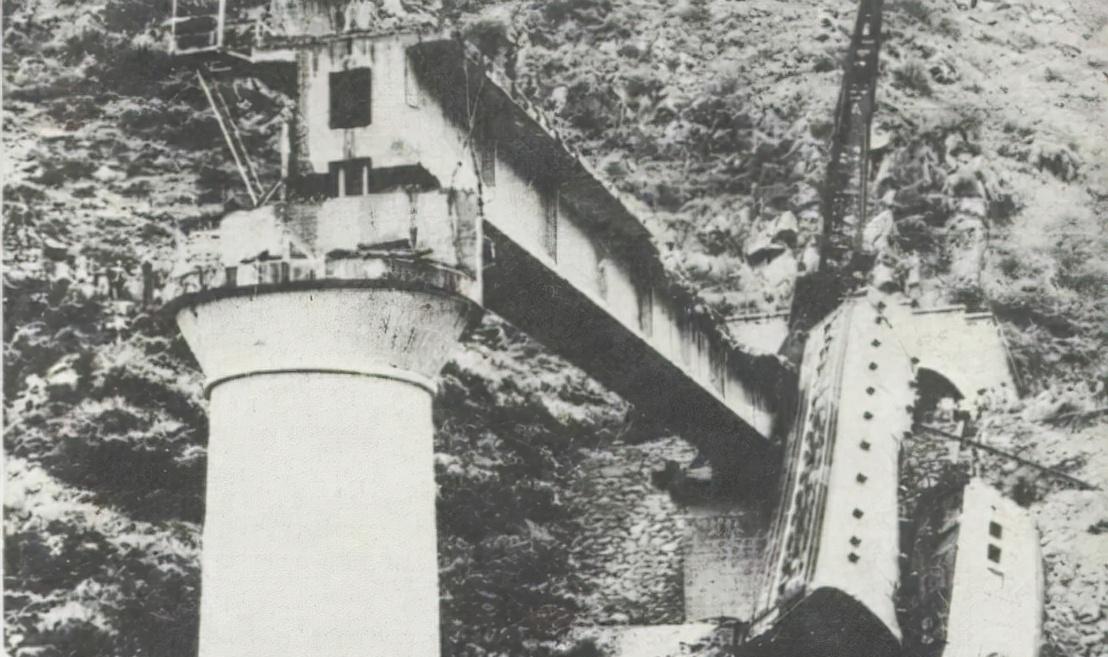

1981年,当442次列车驶出隧道瞬间,司机惊恐地发现,铁轨突然消失了!他第一时间采取紧急制动,但由于火车惯性太大,列车一头栽入山沟和河里! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1981年7月9日凌晨,成昆铁路442次列车载着700余名乘客,从格里坪站驶向成都,夜色深沉,车厢内的乘客或沉睡或小憩,列车在蜿蜒的山间铁轨上平稳前行,谁也未曾料到,一场由暴雨引发的灾难正悄然逼近。 司机王明儒,49岁,驾驶这条线路已有二十余年,经验老到,对每一段隧道和桥梁都了然于胸,然而当列车驶出奶奶包隧道的那一刻,他猛然发现,前方铁轨在车灯照射下毫无反光,像是被黑暗吞噬,护路房也一片漆黑,他心头一震,汗毛竖立,果断拉下紧急制动阀,试图阻止列车冲向未知的深渊。 成昆铁路地处西南山区,地形复杂,夏季暴雨频发,那几日,利子依达沟上游连降大雨,山体被浸透,泥石流在午夜悄然爆发,80余万方的泥沙与巨石顺山沟狂泻而下,瞬间将横跨大渡河的利子依达大桥冲垮,钢筋混凝土桥墩被拦腰截断,铁路通讯电缆也被一并摧毁。 列车行驶至甘洛站时,车站突遇断电,信号灯全灭,工作人员误以为是设备故障,未予重视,列车继续前行,在尼日站短暂停车时,调度员发现与前方乌斯河站联络中断,但因一列货车刚从乌斯河方向驶来,未报异常,车站再次放行列车,两次预警机会就此错失,442次列车在无人知晓的危急中驶向断桥。 当列车进入奶奶包隧道,王明儒减慢车速,耳边只有引擎的轰鸣,他隐约感到一丝不安,却无法预知前方等待的是何等危机,列车驶出隧道,车灯扫向前方,他惊恐地发现铁轨已无踪影,护路房被泥水吞没,利子依达大桥已不复存在。 紧急制动虽及时拉响,刺耳的摩擦声在隧道内回荡,但列车正处下坡,速度约35至40公里每小时,巨大惯性让刹车难以生效,车头连同前五节车厢冲出断桥,轰然坠入80余米深的大渡河谷,砸进湍急的河水中。 后几节车厢有的挂在断桥边缘,有的斜插河滩,唯有末尾车厢停在隧道内,幸免于难,哭喊声、金属扭曲声与河水的咆哮交织,黑暗中一片绝望,事故发生后,副车长米荣发从昏厥中醒来,发现九号车厢已扭曲变形,他强忍伤痛,组织幸存乘务员用撬棍砸开窗户,将受伤乘客逐一拖出。 天色微亮,附近公社的民兵闻讯赶来,腰系麻绳跳入河中救人,岸上村民排成长龙传递伤员,一位赤脚医生背来全部止血粉,用撕开的被单代替纱布,中午时分,河滩上搭起临时帐篷,村民凑出小米熬粥,为伤者提供温暖。 成都铁路局迅速反应,组织千余名志愿者冒雨赶往现场,救援工作紧张有序展开,经过数小时奋战,140名轻重伤者被救出,但事故仍夺去275条生命,包括王明儒在内的四名司机、行李车与邮政车厢的押运员,以及十一号车厢的乘客全数遇难。 王明儒的英勇令人动容,他在生命最后时刻死握刹车阀,遗体被发现时仍卡在操作台上,这一决断挽救了后方700余名乘客的生命,他的副司机本可换班,却选择留岗,最终与王明儒一同牺牲。 这场灾难暴露了铁路安全的脆弱,通讯落后、预警不足、暴雨巡查缺失,成为事故的致命因素,事后,铁路部门痛定思痛,推行多项整改:暴雨天增派巡道工重点检查桥梁隧道,调度所增设备用电话,火车头加装紧急无线电,乘务员开始严格检查行李架,防止紧急刹车时物品滑落。 现代铁路安全技术有所进步,振动电缆、视频监控等逐步应用,但自动报警系统仍面临误报和覆盖不足的难题,专家建议在铁轨安装异物感应装置,却因铁路环境复杂而难以全面实施。 人工巡查与视频监控仍是主要手段,智能高铁的自动报警功能也在探索中,442次列车事故的惨痛教训,促使铁路安全不断革新,也呼吁科技与人性关怀的结合。 王明儒的壮举与遇难者的牺牲,镌刻在成昆铁路的历史中,这场灾难不仅是铁路安全的警钟,更展现了人性在绝境中的坚韧与互助,铭记历史,是为了让悲剧不再重演,让每一段旅程都能平安抵达。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:西部文明播报——《1981年一列车驶出隧道发现铁轨消失不见,司机一个动作拯救700多人》