蔡徐坤 W女士蔡徐坤事件的舆论与反思:法律与真正之间,我们该如何自处?

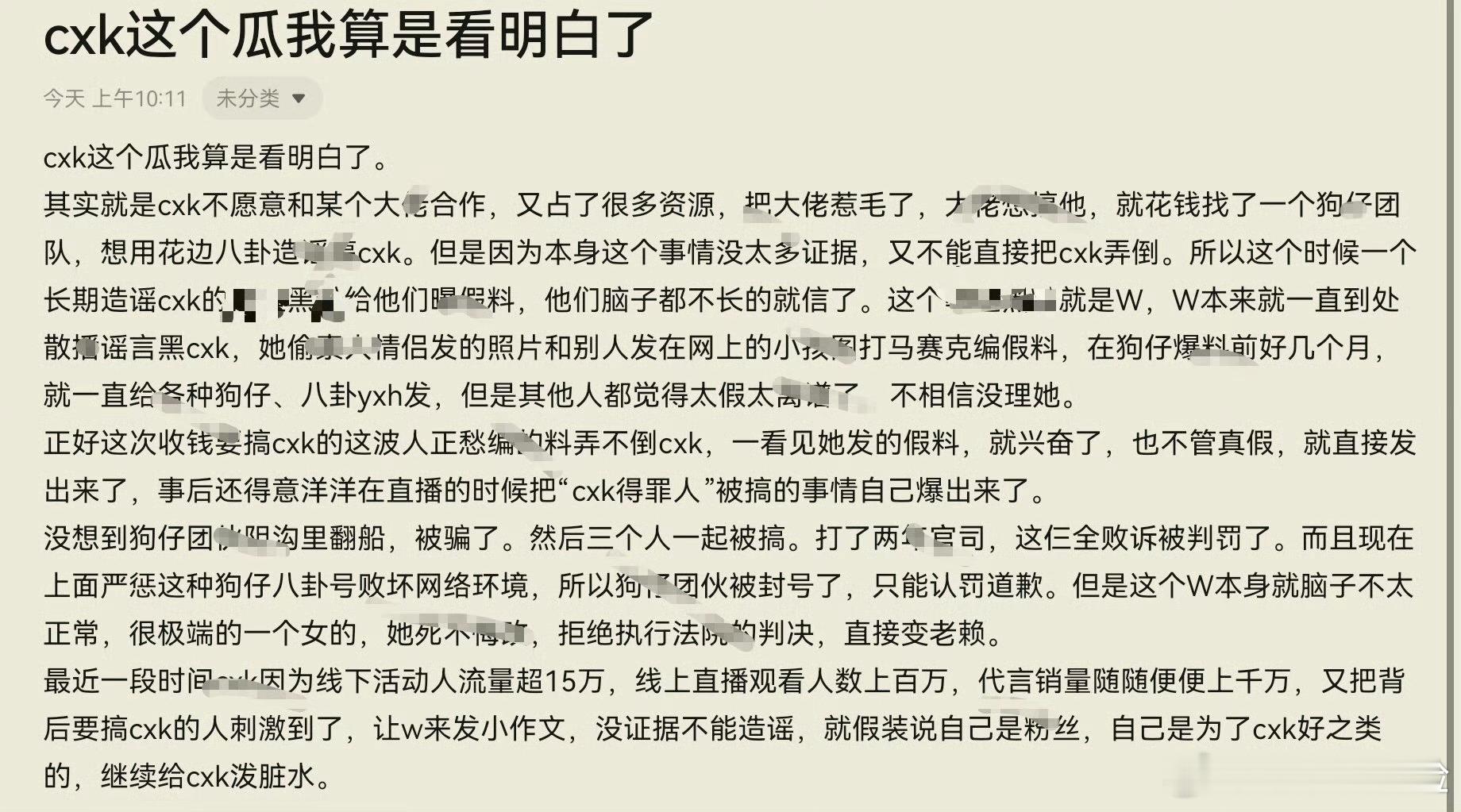

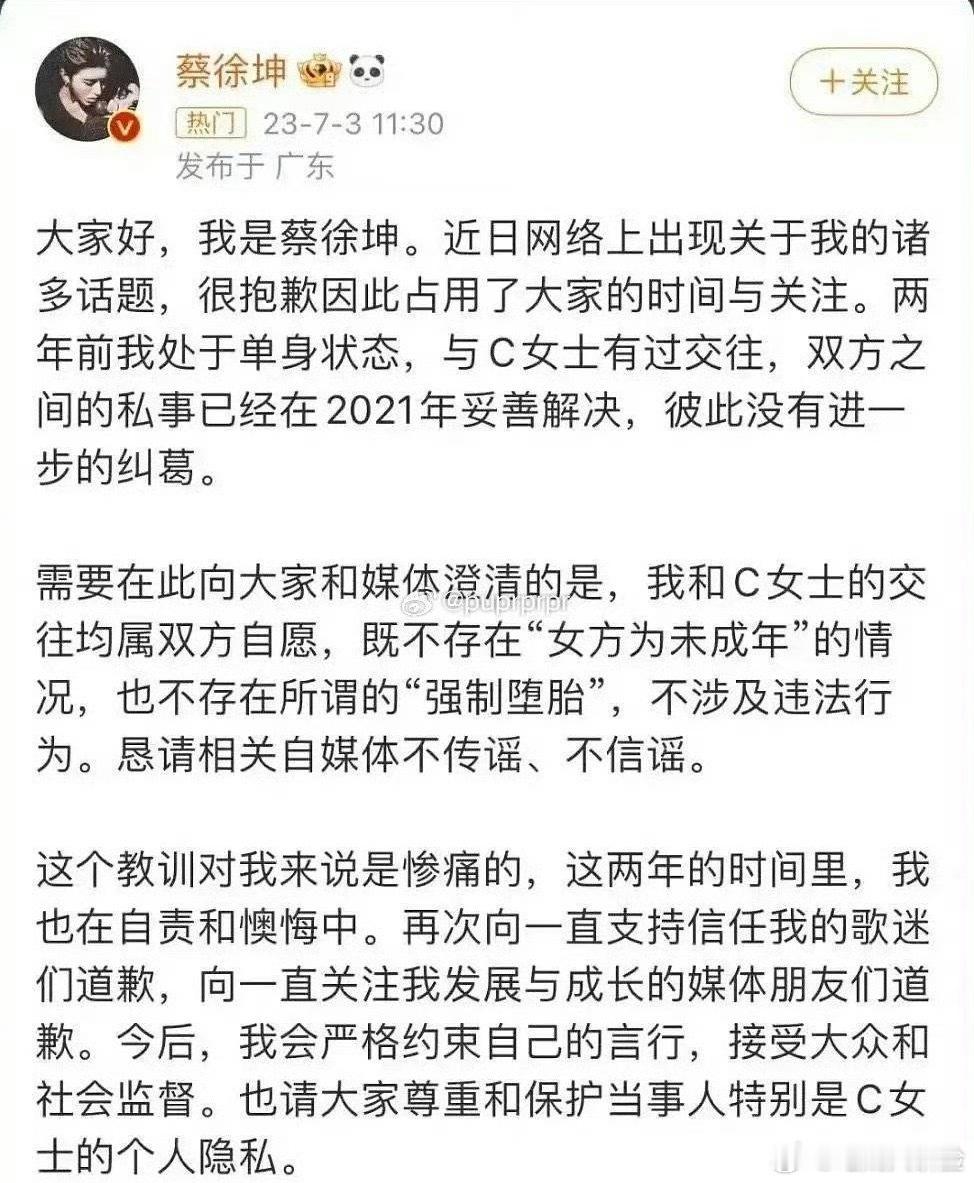

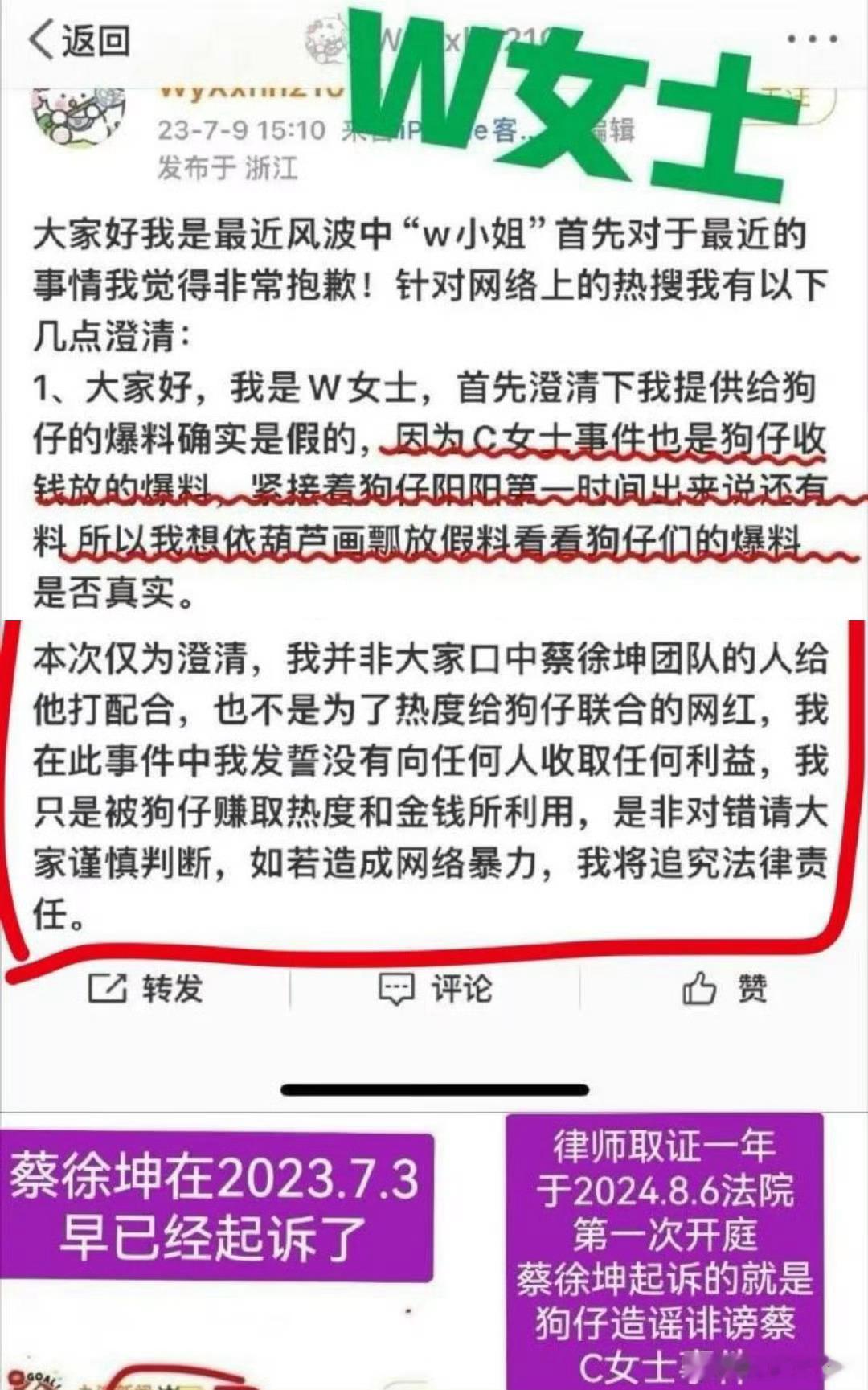

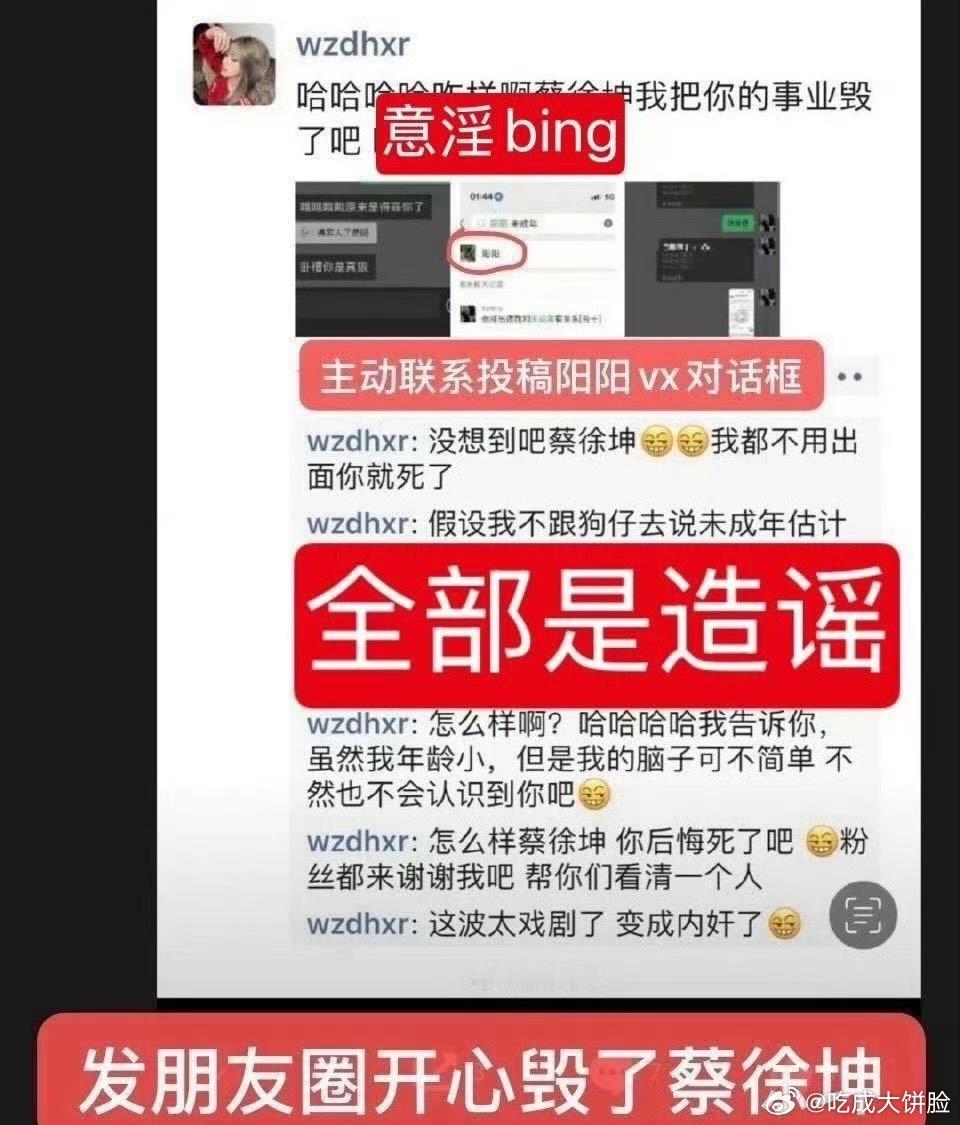

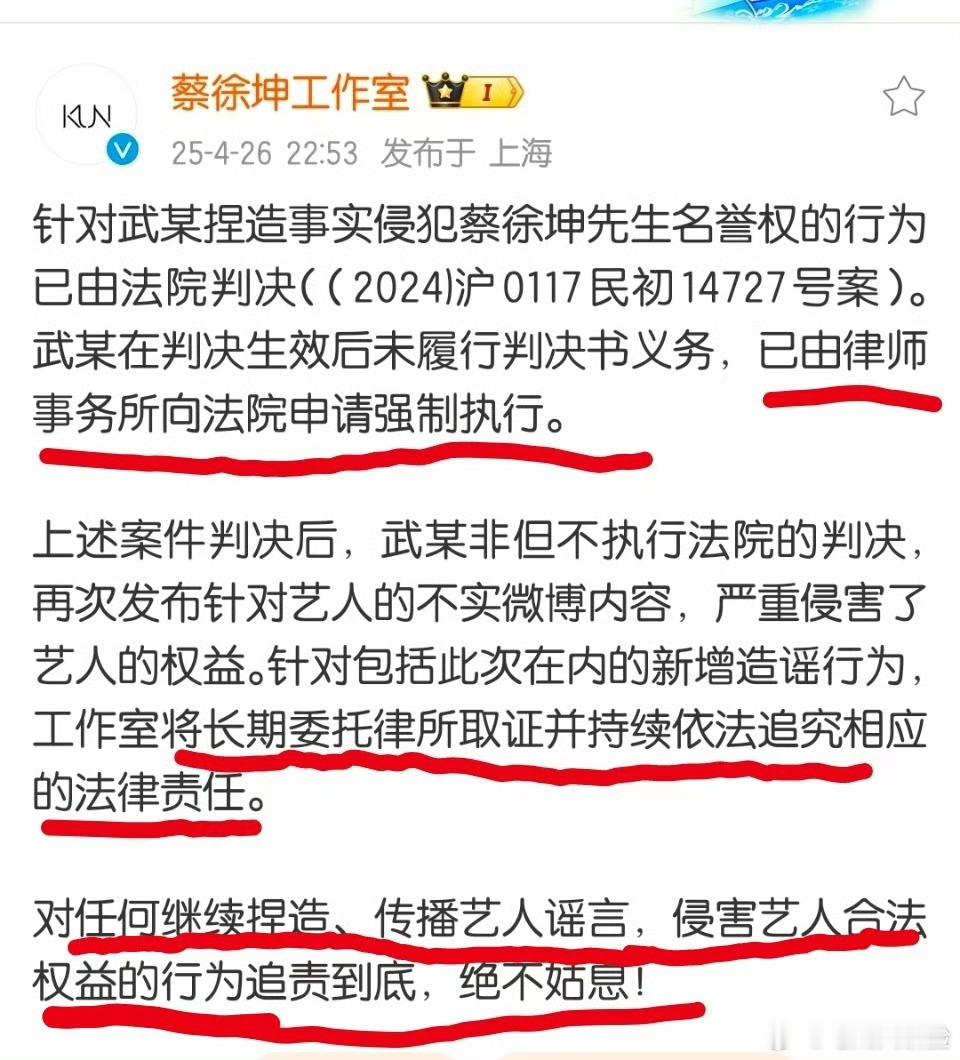

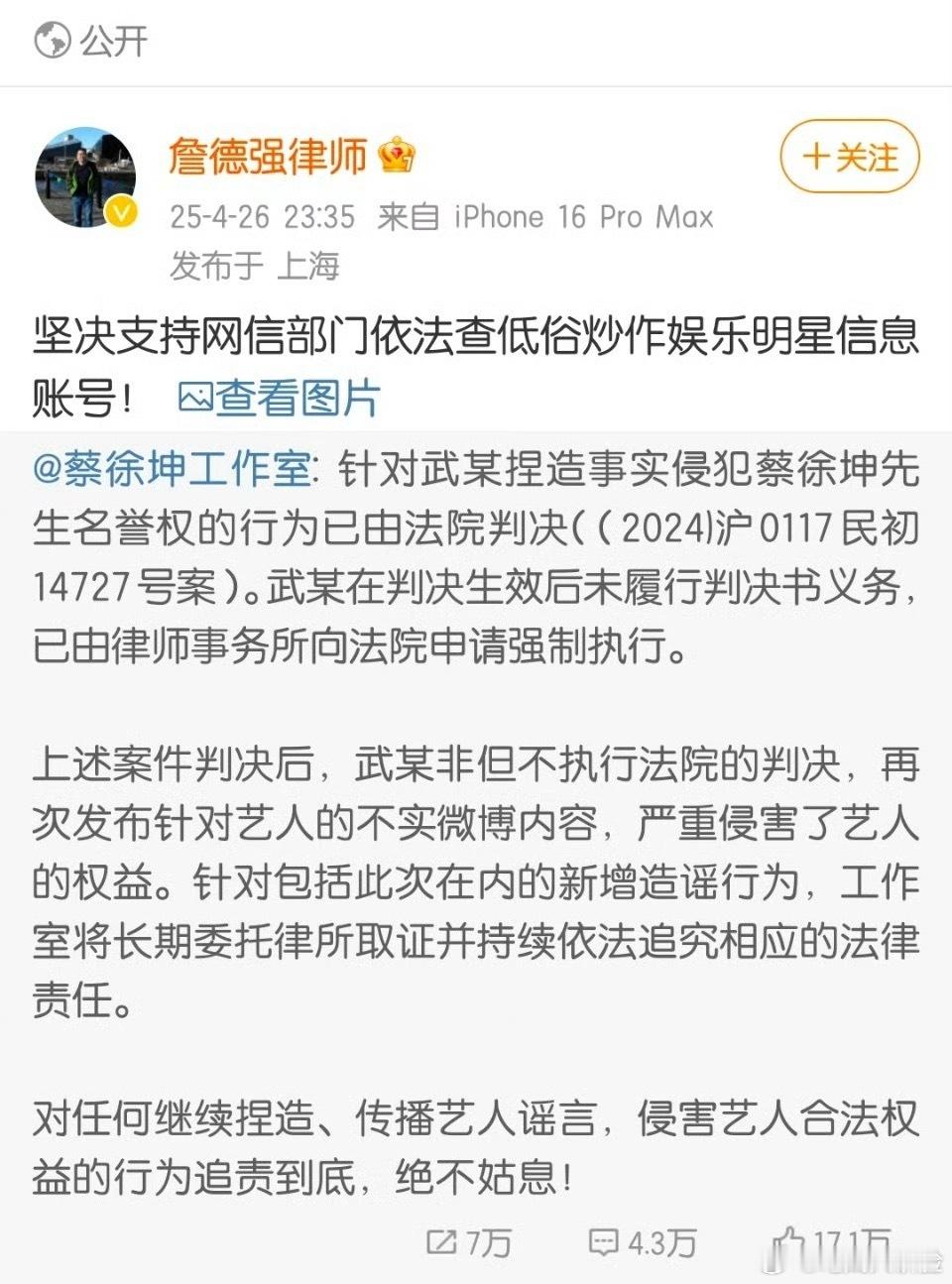

最近,蔡徐坤名誉权案的判决结果终于有了定论。W女士因捏造不实信息,被法院认定为诽谤,要求道歉并赔偿。而与此同时,关于这起事件的舆论发酵,却远远没有随着判决而平息。

以下是个人对此事的感受:

首先,从法律层面来看,蔡徐坤是通过正式的民事诉讼程序来维护自己的权益。法院最终认定W女士的行为构成侵权,这本身就是对他名誉的一种法律保护。值得关注的是,整个过程中,蔡徐坤并没有对所谓“C女士事件”的细节做过直接回应,而且选择用法律的方式去解决问题——这是理智且专业的处理方式。毕竟,在公众环境中,任何一句话都可能被无限放大,与其陷入无休止的舆论拉扯,不如让证据和司法程序说话!

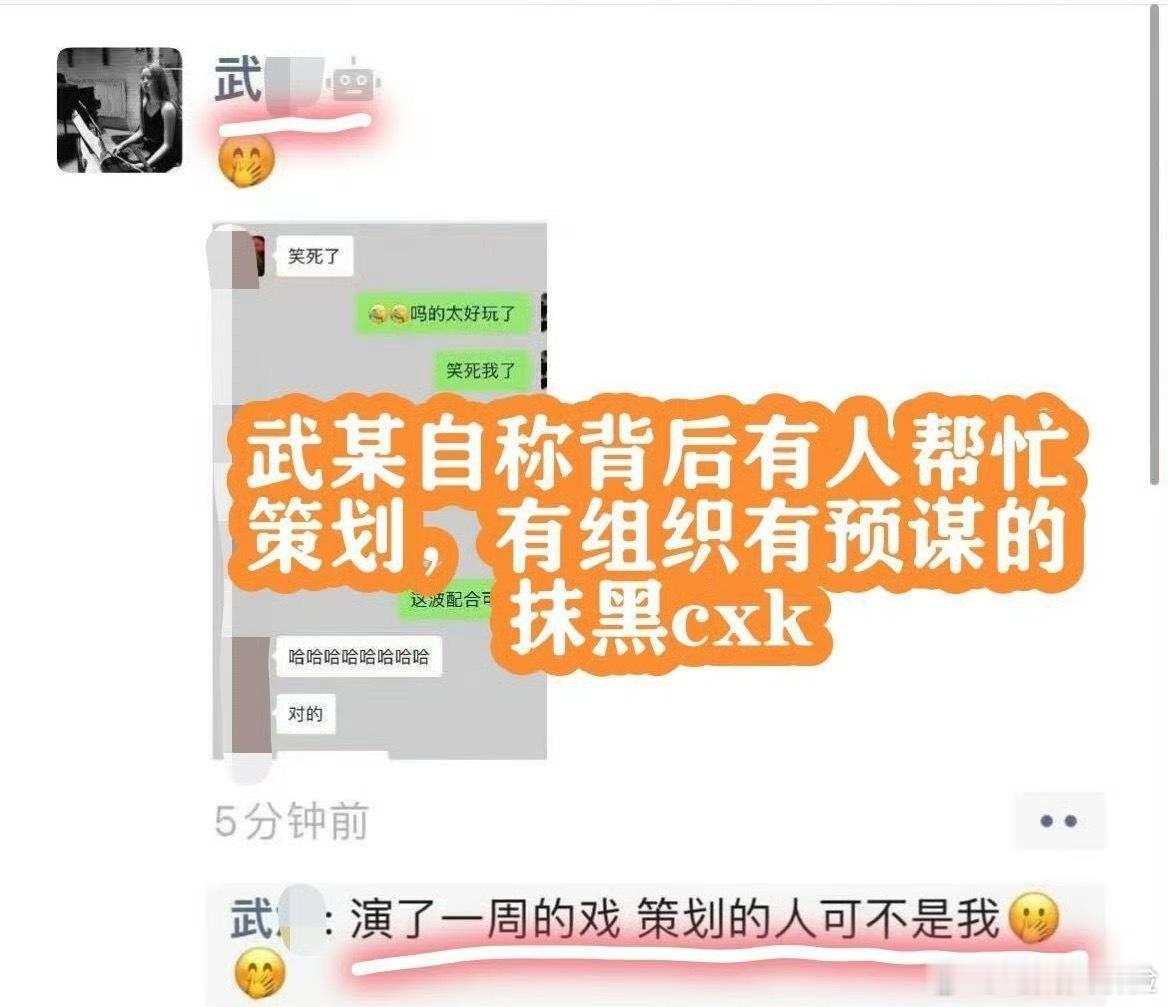

但与此同时,W女士在败诉后发布的所谓“道歉声明”,不仅延续了之前未经证实的指控(比如“掩盖刑事行为”),还引发了新一轮的信息误读和情绪对立。这一点让我感到非常遗憾:明明已经有了法律判决,却因为某些平台处理不当、炒作标题,导致事实与舆论之间的裂缝反而更大了。

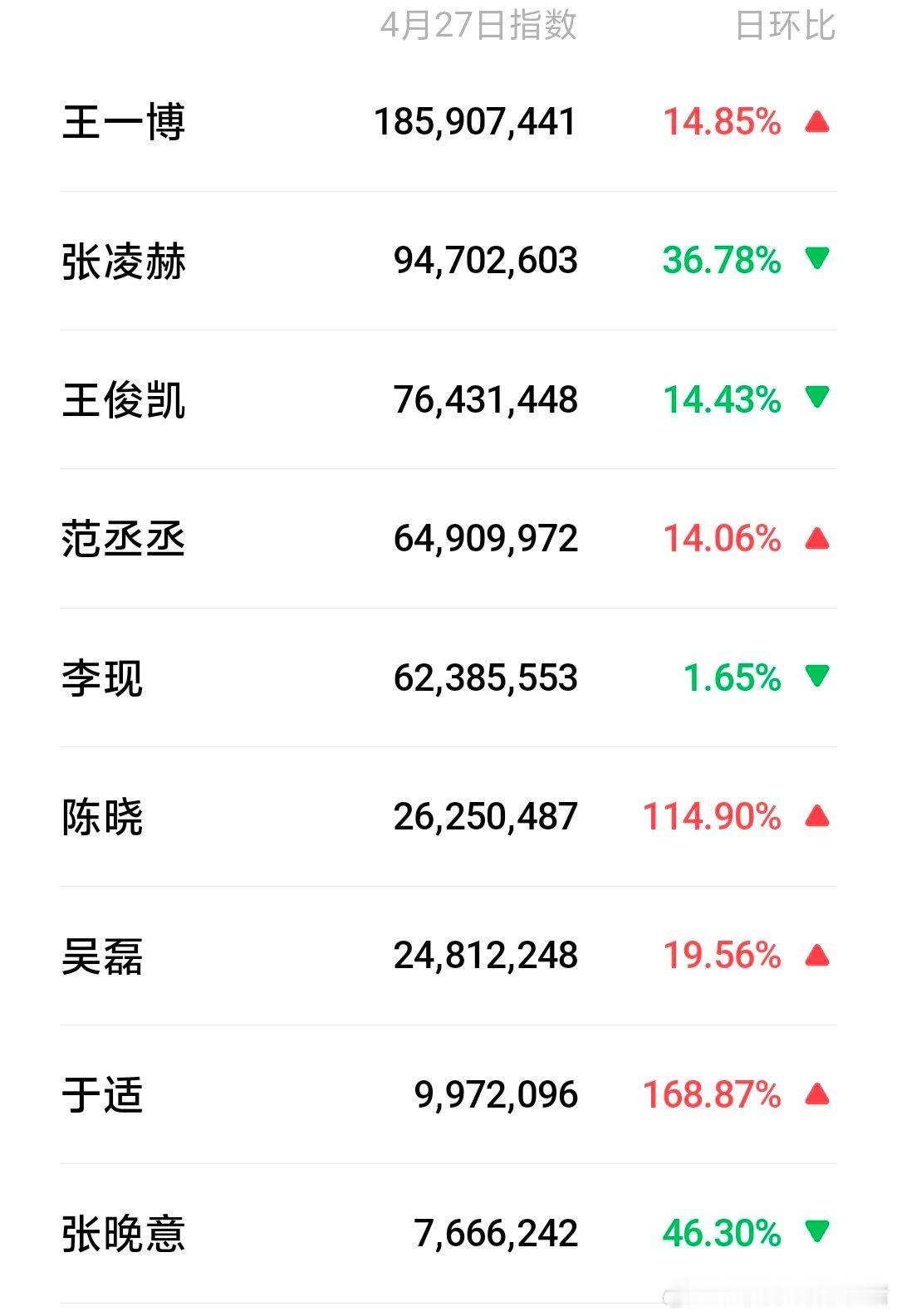

在社交媒体时代,信息传播的速度远大于真相厘清的速度。这起案件中,相关话题量超过了5亿次。大量网友在不了解判决细节的情况下,混淆了不同事件,甚至有人将民事败诉和刑事犯罪画上了等号。这种情绪化的二元对立,只会让真正重要的讨论——比如明星隐私保护、网络暴力、公众人物权利边界,变得越来越模糊。

我要强调一点:W女士在道歉文中的某些说法,尤其是涉及“刑事犯罪”之类的指控,司法上并未被证实。对于这些内容,我们需要保持警惕和理性。不是所有的“听说”和“爆料”都是真相,不是所有的“热搜”和“舆情”都能代表事实。

作为普通人,我们当然有权利质疑,也有权利讨论。但在面对涉及他人名誉与法律判决的议题时,我更希望我们每个人都能多一点审慎、多一点耐心,不被情绪操控,不成为谣言的传播者。

用法律维权并不等于事实无懈可击,但起码,它是一种对秩序、对事实的尊重。而在这个信息爆炸、真假难辨的时代,保持基本的判断力,才是我们自己最大的安全感。蔡徐坤事件w女士蔡徐坤名誉维权曾要求赔偿百万热点观点