岛内撕裂逼近临界点

在2024年中国台湾省的选举中,赖清德只拿下了四成票,有六成选民投了国民党和民众党候选人,但因为岛内选举制度的问题,使得民进党凭借四成铁绿票继续执政,遗祸至今。

赖清德上台后,由于立法机构被国民党和民众党联合掌控,使得民进党在预算、法案等各个层面不断受挫。

正常情况下,这时候执政党应主动跟在野党进行商议,充分发挥妥协的艺术,在某些议题上满足在野阵营的诉求——这是非完全执政情况下的政治常态。

然而近些年全球范围内都出现了“政治极化”现象,政客们习惯于用极端理念去吸引选民支持,遇到事情往往寸步不让,坚持走硬碰硬路线。

以韩国为例,执政党和在野党的矛盾根本无法调和,最终尹锡悦不惜发动戒严来拼死一搏。

再以美国为例,如今民主党和共和党早已形同陌路,主张协商的老派政治人物如麦康奈尔、麦卡锡等或被迫辞职,或遭到边缘化——麦卡锡因为妥协了一次直接被内部人提议罢免了议长职务。

相较于民主传统深厚的美国,岛内蓝绿斗争原本就激烈得多。

在立法机构,国民党和民众党寸步不让,令赖当局如鲠在喉;民进党则动用司法工具不断杀伤在野力量,欲除之而后快。

当前氛围下,台湾政治已逐渐陷入了“选举→罢免→再选举”和“轮流办集会,比谁嗓门大”的怪圈。

蔡当局八年间,民进党为完全执政,同时掌握行政部门和立法机构,因此并未遭到太多制衡。

赖清德上台后,尽管丢掉了立法机构,但民进党上上下下已经习惯了“唯我独尊”,秉持坚决不向在野阵营妥协的立场,想竭力维系过去八年的全面执政模式。

自上任以来,赖接连发起多个“大案”——从民进党内部的主要竞争者郑文灿,到民众党创始人柯文哲,纷纷身陷囹圄。

紧接着民进党立法机构总召柯建铭又号召发动“大罢免”,将接下来几年岛内的政治生态努力往“斗”的基调上引导。

4月19日,民进党在凯达格兰大道举行大集会,批评国民党没有核心价值,不应该再给国民党机会,并高喊罢免国民党民意代表,将大罢免称为“保护台湾的背水一战”。

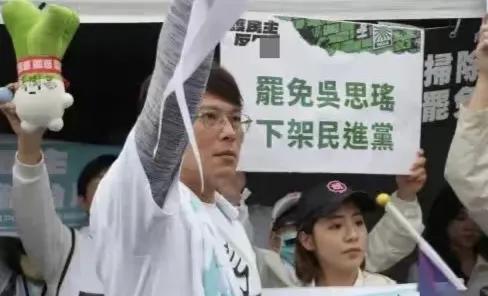

一周后的4月26日,国民党和民众党在同一地点大集合,朱立伦喊出“罢免赖清德”的口号,要对民进党“以罢对罢”。

按照岛内规定,罢免赖清德提案应经三分之二民意代表同意提出后才能成立,且就职未满一年者不得罢免,换言之,即使蓝白合力也无法越过罢免门槛,因此更多是象征意义的口号。

台北凯达格兰大道。

由于直接罢免赖清德不可行,蓝营知名媒体人赵少康提出了“倒阁”建议。

“倒阁”的全称为“立法机构对行政部门负责人之不信任案”,将在立法机构以记名投票进行表决。

如1/2以上席次赞成,行政部门负责人就得于10日内提出辞职;如未获通过,一年内不得对同一行政部门负责人再提不信任案。

虽然看似门槛不高,但在不信任案通过的同时,立法机构也将随之解散,并在60天内重选。

我们很容易理解,“倒阁权”实际上被设置成了玉石俱焚的模式——即使立法机构成功“倒阁”,也必须得付出解散重选的代价。

对于岛内的区域民意代表来说,打一场选战是非常辛苦的,根据岛媒披露,选一席区域民意代表花费几千万新台币属于常态,激战选区则需要上亿。

在各项开销名目里,最大的花费是宣传费用,比如在路边立一面广告牌,普通县市基本是一个月1.5万新台币起跳,黄金路口的价格要达到每月5、6万,台北、新北等大城市的价格还要更高。

为了选上区委民意代表,候选人需要四处寻觅金主支持,因忌惮庞大的选举经费和不确定的选举结果,无论是民意代表本人还是其背后的金主团体,都不希望中途生变。

一旦重选落选,相当于赔了夫人又折兵,即使再次当选,也无异于花两份钱办了一份事。

正因如此,台立法机构的“倒阁权”极少使用,历史上只出现过三次“倒阁”提案,且三次都没有通过,更多起一种宣誓效果。

因此,在赵少康“倒阁”建议提出后,国民党主席朱立伦与民众党主席黄国昌都不支持。

尤其是作为关键少数的民众党,它2024年在柯文哲率领下好不容易拿下8席民意代表,如今柯已被羁押,再次选举将面临巨大不确定性,很难想象民众党愿意陪国民党玩这场大冒险游戏。

更何况就算“倒阁”成功,且再次举行蓝白阵营继续拿下多数,只要赖清德不变、柯建铭不变,这些烂事还是会继续重复下去,无非回到起点罢了。

赖清德与台行政部门负责人卓荣泰。中国台湾地区领导人是一个“有权无责”的角色,任何对内治理方面的锅都可以甩给行政部门负责人,有时根本不用“倒”,行政部门负责人自己就被迫辞职了,其平均任期只有一年多。

台湾是一个被撕裂的社会,民进党和国民党支持者分别沉陷在自己的“信息茧”中,彼此充满敌意,他们默认对方做的每一件事都是错误的,对方媒体说的一定是假话。

与蓝营民众相比,绿营民众的“战斗力”更强,更容易被民进党的“仇恨动员”给发动起来。

一些亲绿媒体为了达到催票目的,会不断放出假消息,完全不在乎传播虚假错误信息的后果。

比如:绿媒将“大罢免”的理由归结为蓝白乱删预算、瘫痪行政,可其实赖当局早就预料到预算有可能被删,报预算时多报了许多,尽管最终被删6.6%,但还是比蔡时期多。

再比如:民进党将自己扮演成弱势一方,向民众灌输蓝白是多么强势和蛮横,可明眼人谁不知道掌握大权的是赖清德,蓝白才是被逼到墙角的一方。

有分析称,民进党早在去年赖清德上任未几,就已决定要发动大罢免,以此扭转在立法机构的少数局面,总预算遭到删冻不过是个借口,而且是早就布好局的借口。

经简单治疗后被押入看守所的柯文哲。这一轮司法攻讦和大罢免后,岛内的政治生态势必再次恶化,绿营与蓝白之间已无任何妥协和解之空间。

七十年代中美建交谈判时,双方处理台湾这一核心矛盾的大思路是“搁置”,即在美方承认“一个中国”的前提下,将台湾问题与中美关系临时解耦(《围绕台湾的较量》)。

当时中方的原话为:“台湾问题将会瓜熟蒂落。”

所谓“瓜熟蒂落”,即大陆在军事、经济、科技等领域全面实现对台湾的碾压,岛内人才、资金加速外流,同时美国无力继续维持在亚太地区的军事优势,两岸分隔的局面最终以一场小规模冲突或某种未知方式戛然结束。

事实上,过去几年台湾的政治氛围正急剧恶化,之所以社会经济没有出问题,主要得益于全球对半导体和电子元件的强劲需求,岛内因前人栽树后人乘凉而吃到了一大波红利,得以维持“繁荣”局面。

换句话说,台湾经济对于单一产业的依赖其实已经非常严重——台积电一家企业的市值占了整个台股的近四成。

随着大陆将科技突破明确为《下一个“中心任务”》,未来几年两岸在产业层面的竞争将愈发激烈。

设想一下,假如某天台积电变成下一个HTC,台湾离瓜熟蒂落也就不远了。