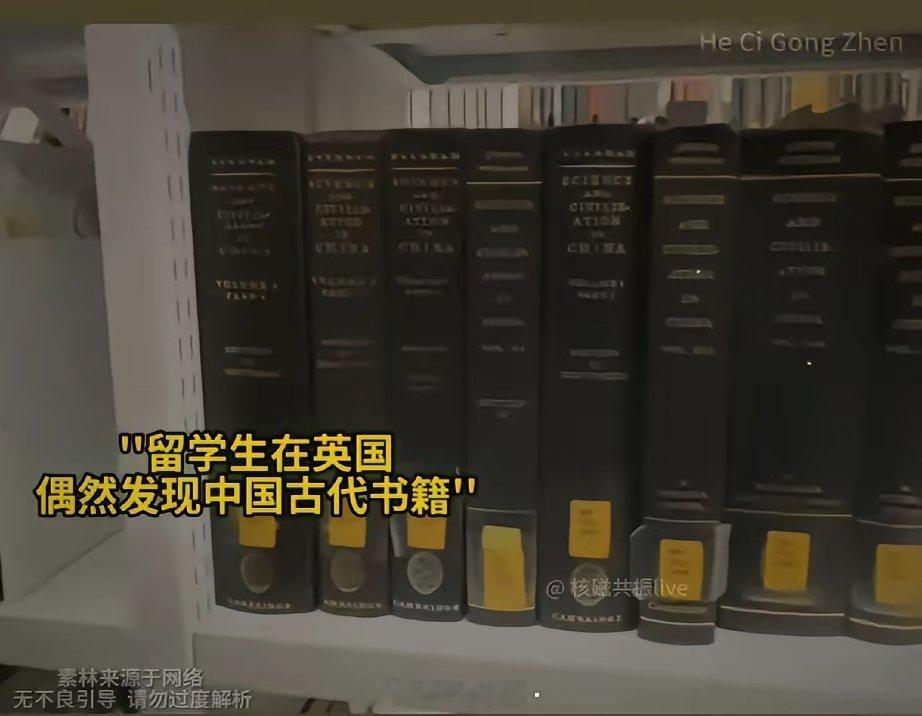

“小平同志,如果派出去的留学生不回来怎么办?”1978年,为了打破国内无留学生的情况,邓小平开始大力推广留学生,以期待日后能有更多的青年能支撑起我国未来的发展。但正是在这个时候,有人担心留学生一去不回,问出了这番话,但是对于这些人的疑问,邓小平只用了一句话,就让在场的众人佩服不已。 1978年12月26日的晚上,52名留学生在时任国务院副总理方毅的亲自送行下,登上了前往美国的飞机。这一幕,是中国改革开放大门重新打开的生动写照。然而,回溯到几个月前,当这个计划刚被提出时,却面临着诸多质疑和担忧。 彼时的中国,正从十年动荡中逐渐恢复。全国仅有七万余名科技人才,这个数字对于一个人口众多的大国来说,简直是杯水车薪。刚刚复出主持中央工作的邓小平,通过访问欧美、日本等国家,亲眼目睹了中国与发达国家的巨大差距,意识到人才短缺已成为国家发展的最大瓶颈。 "国家的发展、民族的复兴,最终的着力点都在于人才!如果没有人才,那么所有的都是空话!"这是邓小平在70年代后期常常挂在嘴边的一句话。他深知,要改变中国的落后面貌,必须打开国门,派遣人才出国学习先进经验。 转机出现在1978年6月23日。在中南海含秀轩,时任清华大学校长兼党委书记的刘达向邓小平汇报工作时,提出了派遣留学生的设想。这个提议立刻得到了邓小平的高度肯定。 "我赞成留学生的数量增大,主要搞自然科学。要成千成万地派,不是只派十个八个……这是五年内快见成效、提高我国科教水平的重要方法之一。"邓小平斩钉截铁地说道。 然而,在场的大多数人却显得忧心忡忡。有人担心外派留学生会导致国家人才外流,有人担心国外灯红酒绿的生活会让留学生流连忘返,更多的人则担心这笔庞大的开支对刚刚起步的改革开放会造成不小的压力。毕竟,按照每人5000元生活费的标准计算,派遣3000名留学生就需要1500万美元,而当时中国的外汇储备净值仅有1.67亿美元。 "小平同志,如果派出去的留学生不回来怎么办?"终于,有人道出了大家共同的担忧。 会议室里一片寂静,所有人都屏息等待邓小平的回答。 "我同意外派留学生,不仅仅要派,还要成百上千的派。我们不能保证派出去的留学生都能回来,即便有一成的人不回来,那还有九成,两成不回来,那还有八成。"邓小平的回答掷地有声,"外派留学生是使我国在五年之内科教水平得到全面提升的重要方法,借此我们可以看清国内的大学和国外的大学差别在哪里,知道差距才能从真正意义上进步。" 在中美尚未正式建交的背景下,首批52名中国留学生的派出堪称一场外交奇迹。1978年5月,一个深夜电话打破了美国总统卡特的睡梦。他的科学顾问告诉他:"我现在正在和邓小平谈话,但是他的一个问题让我无法回答,只能请教您"——邓小平询问是否可以派遣留学生到美国学习。面对"5000个留学生可不可以"的问题,卡特毫不犹豫地回答:"别说5000个,十万个人我们也欢迎!" 这个回答为中国的留学计划开启了绿灯。当年12月,经过层层筛选,首批52名赴美留学生登上了飞往美国的航班。由于当时中美尚无直航,他们需要在法国转机,整个行程长达20多个小时。这些留学生大多是各大高校的青年教师和科研机构的骨干,他们经过了严格的政治背景调查,并且在英语水平上也脱颖而出。 留学生总领柳百成的经历颇具代表性。他曾有两次出国留学的机会,都因家庭背景原因未能成行。此次得以成行,与他从小在上海教会学校学习的英语底子密不可分。虽然1952年后课堂中的英语被俄语所代替,但他仍坚持在课余时间阅读英文文献,这使他的英语水平在众多人选中脱颖而出。 这批留学生到达美国后,生活并不富足。他们每人只有50美元的生活费,只能吃最便宜的饭菜,没有一点娱乐时间,全身心投入到学习中。经过三个月的语言培训后,他们分赴不同大学深造。 柳百成原本打算研究铸造技术,但一次偶然的机会,他看到房东的儿子在玩电脑,这激发了他的好奇心。通过接触学习,他逐渐认识到计算机的潜力,相信这将是中国未来发展的重要工具。尽管起步较晚,甚至不如美国普通少年懂电脑,但他常常独自学习到凌晨一两点,最终在这个新领域取得了不小的成就。