最近几年,国际上关于印度崛起的讨论越来越多。有学者甚至放出话来,说再过不到10年,印度可能会成为“第二个中国”。 这话听起来有点夸张,但也不完全是空穴来风。毕竟,印度这几年在经济、科技、地缘政治上的表现确实让人刮目相看。作为邻国和全球第二大经济体,中国是不是真得好好想想怎么面对这个“后起之秀”? 印度能走到今天这一步,不是靠运气,而是有几大硬核优势在撑腰。咱 先说最直观的,印度人多。2023年,印度人口正式超过14亿,超过中国,成了世界第一人口大国。这还不只是数量多,关键是年轻。根据联合国的数据,印度平均年龄才28岁,中国是38岁,美国也差不多38岁。 啥意思?印度一大堆年轻人,正值干活儿的黄金年龄,既能当劳动力,又能当消费者。相比之下,中国人口老龄化已经开始,劳动力没那么充沛了。印度的这个“人口红利”还能持续好多年,经济想不增长都难。 而且,印度这14亿人不是光吃饭不干活的。大量年轻人进入劳动力市场,给制造业、服务业提供了源源不断的动力。别看印度现在还有不少穷地方,但这人口基数摆在这儿,潜力不是盖的。

世界银行说,印度2022-2023财年的GDP增长率是7.2%,这速度在全球可是遥遥领先。反观全球平均水平,3%都不到,中国这两年也就4%-5%左右。 印度这几年靠啥跑这么快?政府推的几个大招挺管用。比如“印度制造”计划,鼓励外资来建厂,把印度变成新的“世界工厂”;还有“数字印度”计划,搞数字基础设施,把互联网普及到农村。这些政策吸引了一堆外国投资,苹果、特斯拉这些大厂都开始在印度建生产线。 别忘了,印度国内市场也大得吓人。14亿人,哪怕消费能力不均等,加起来也是个巨无霸市场。外资企业盯着这块蛋糕,印度经济自然水涨船高。

说到印度,大家可能先想到IT外包。没错,印度在软件开发、信息技术服务这块确实牛。班加罗尔号称“印度的硅谷”,谷歌、微软、亚马逊这些巨头在那儿扎堆,初创公司也多得数不过来。 但印度不光是接外包活儿,现在还开始玩硬科技了。比如生物技术、航天技术,印度都开始崭露头角。他们的月球探测器“月船三号”2023年成功软着陆月球南极,连美国都得点赞。 还有“数字印度”计划,政府花大力气推数字经济。现在印度手机支付、网上购物普及率蹭蹭往上涨,连农村大叔都能用手机扫码买菜。这背后是基础设施和科技实力的双重加持。印度人聪明,学东西快,这点真不能小瞧。

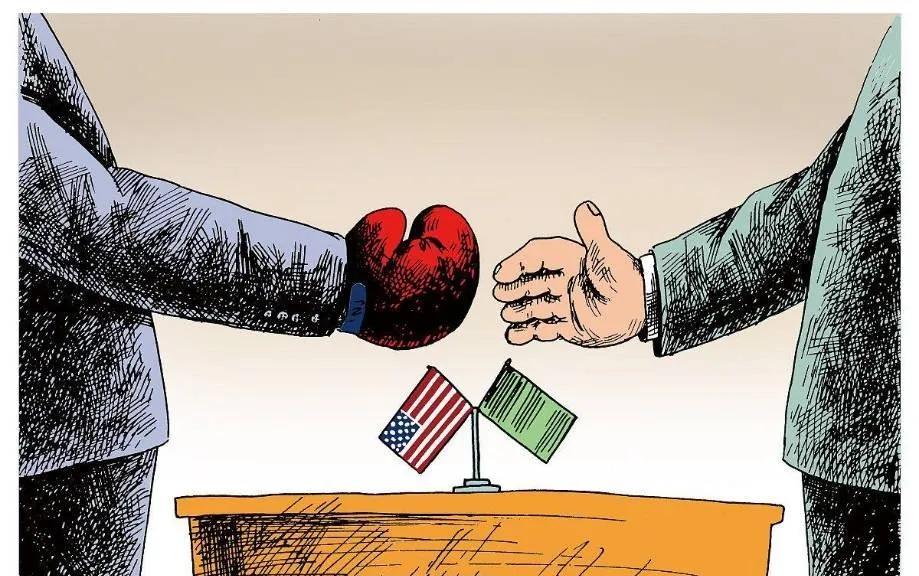

印度地理位置太优越了,卡在南亚次大陆正中间,旁边是印度洋,资源多,战略价值高。过去几年,印度在国际舞台上也越来越活跃。 加入金砖国家、上海合作组织,还跟美国、日本、澳大利亚搞了个“印太战略”,隐隐有跟中国较劲的意思。尤其跟美国走得近,美国想用印度制衡中国,给了不少支持。 印度跟周边国家的关系也不错,在南亚基本是老大哥地位。这种地缘优势加上大国支持,让印度在国际上的话语权越来越重。

印度要真崛起了,对全球的影响肯定不小。咱们从经济、地缘政治、社会文化三个角度聊聊。 印度经济跑起来,全球经济格局肯定得变。首先,它会成为新的增长引擎。7%以上的增长率,谁不眼红?外资会继续往印度砸钱,贸易也会更活跃。尤其制造业这块,印度正在接过中国的一些“ 接力棒”。比如手机生产,过去是中国主导,现在印度份额蹭蹭涨。 其次,印度市场大了,全球企业都有机会分杯羹。14亿人的消费需求,从日用品到高科技产品,商机多得数不过来。中国企业要是能抓住机会,也能赚一笔。 但也有挑战。印度崛起可能会抢走中国的一些生意,尤其低端制造业。以前“世界工厂”是中国的标签,现在印度也想争一把,中国得想想怎么应对。

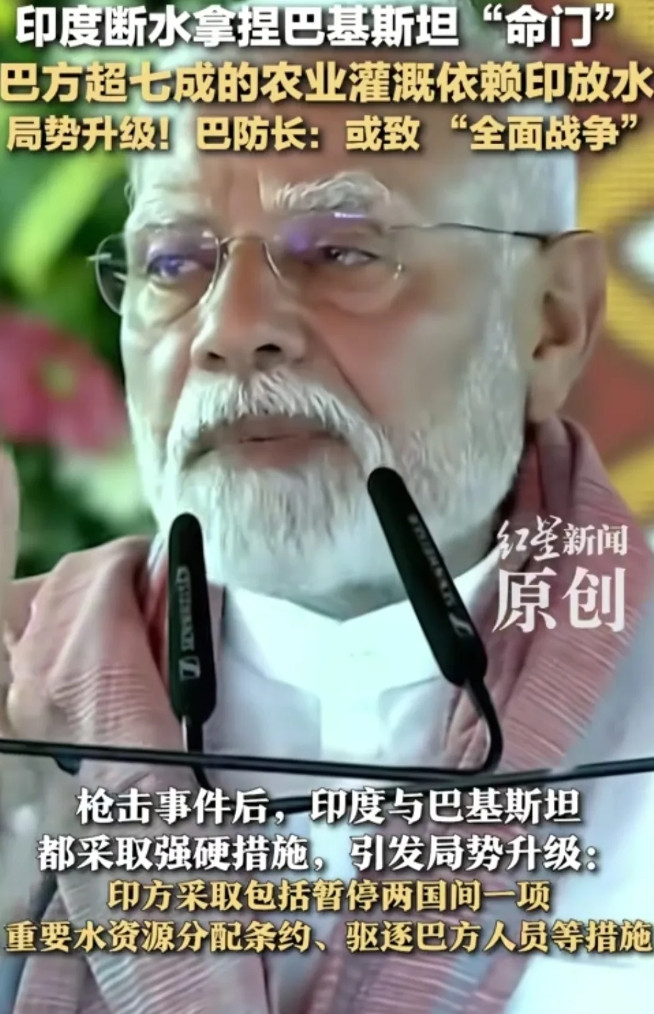

印度在亚洲地位上升,权力平衡肯定得调整。尤其是中印关系,竞争和合作会更复杂。边界问题还没彻底解决,贸易上也有摩擦,未来几年两国的博弈少不了。印度在印度洋的影响力也会变强,海上贸易路线可能受影响,中国得留个心眼。 全球层面,印度跟美国走得近,对中国不是啥好消息。美国的“印太战略”摆明了想拉拢印度对付中国,印度要是真成了“第二个中国”,地缘政治上的压力可不小。

别看印度经济刚起步,文化影响力早就出圈了。宝莱坞电影全球卖座,印度瑜伽全世界流行,连印度咖喱都成了国际美食标配。随着经济实力增强,这些软实力会更猛。比如好莱坞现在都得给宝莱坞让路,印度文化输出会更强势。 对中国来说,这也是个提醒。中国的文化输出(比如电影、音乐)跟印度比还有差距。印度崛起可能会让亚洲文化版图更偏向它那边。

面对印度崛起,中国不能光看热闹,得有招儿。既要合作共赢,又得保护自己利益。贸易上,中国对印度有顺差,可以多进口点印度货,平衡一下。 投资上,中国企业可以去印度建厂,跟着“印度制造”热潮赚点钱。基础设施这块,中印还能一起搞“一带一路”和印度自己的基建项目,互补优势。 比如高铁技术,中国领先世界,印度正缺这个,合作一把不香吗?别老想着竞争,有时候搭把手大家都能赚。

中印之间误解不少,老百姓互相看不顺眼的情况也多。得靠人文交流破冰。学生互助、教育合作、文化节搞起来,让年轻人多接触。比如印度学生来中国学中文,中国学生去印度学瑜伽,旅游也放开点,互相走动走动,时间长了自然就熟了。 现在两国媒体老爱放大负面新闻,搞得关系更僵。多点正面交流,误会自然少。

气候变化、恐怖主义、疫情这些全球问题,中印都有份儿。两国在国际组织里合作一把,比如金砖国家、联合国,声音能更大。 尤其气候变化这块,中国有技术,印度有需求,联手干点大事儿,既能解决问题,又能刷国际好感。这种合作不涉及核心利益,分歧少,挺适合当突破口。

边界问题、贸易摩擦这些老大难,不能老拖着。得坐下来谈,别动不动就搞对抗。尤其边界那块儿,几十年来时好时坏,真打起来谁都讨不了好。贸易上,印度老抱怨中国倾销,中国也觉得印度关税太高,互相让让步,日子都能好过点。 关键是得冷静。印度再牛,也得时间积累,中国底子厚,只要稳住,啥都不怕。亚洲两大巨头要是能携手,亚洲的未来才更有戏。