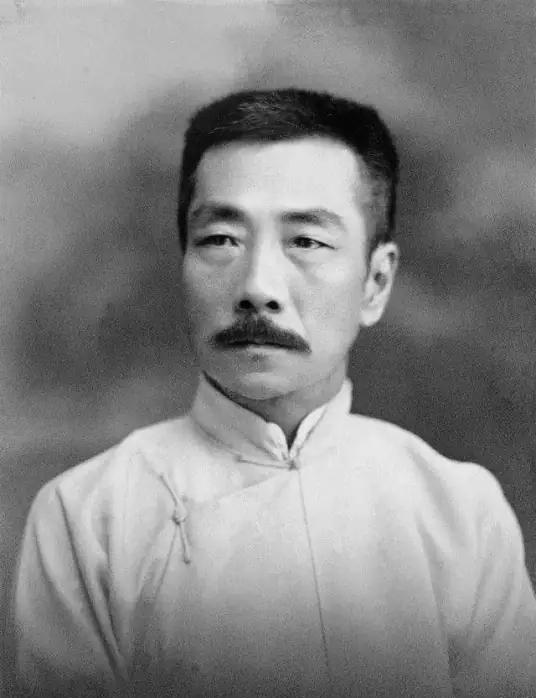

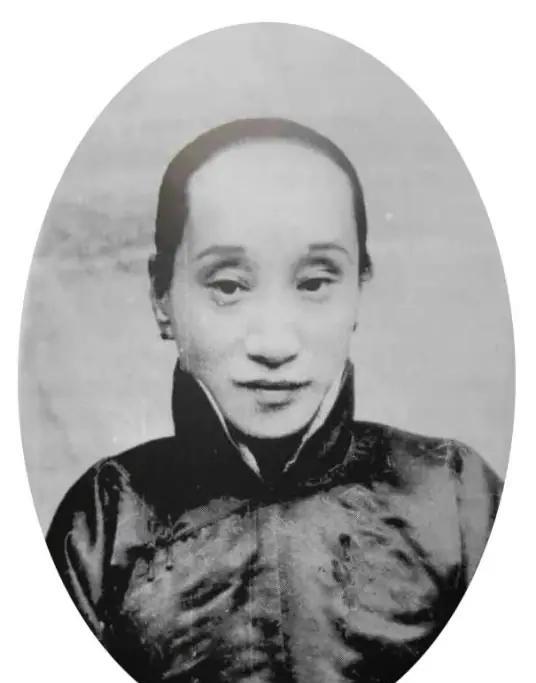

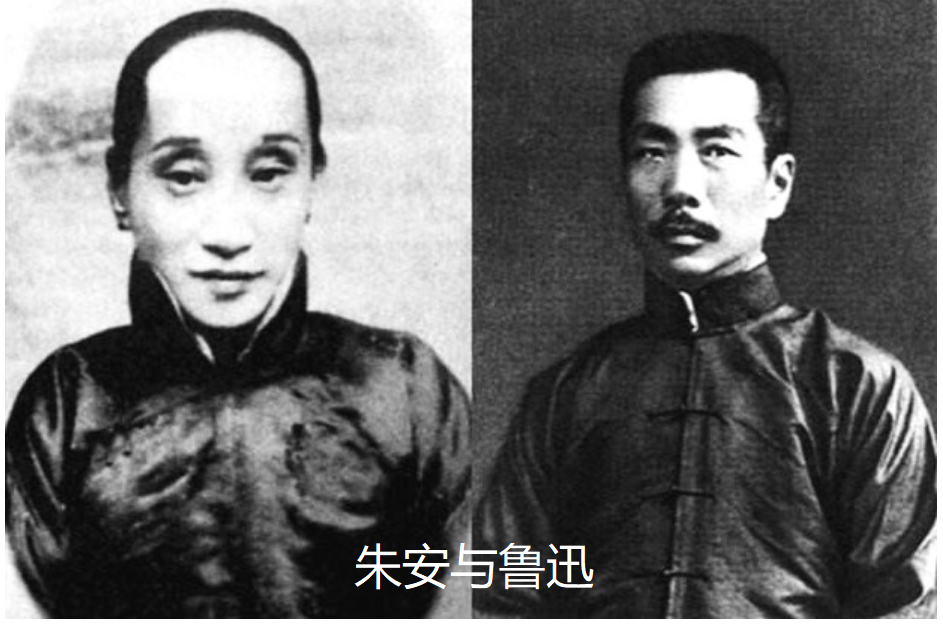

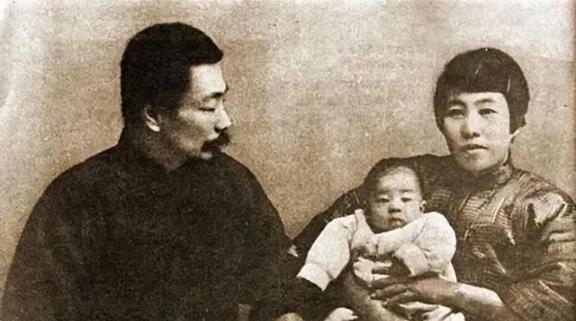

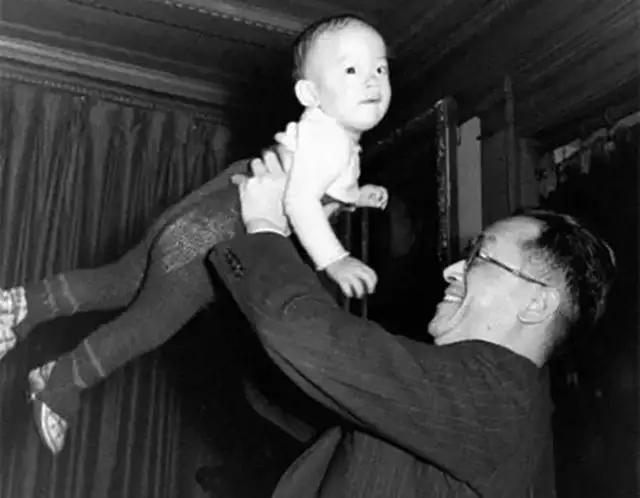

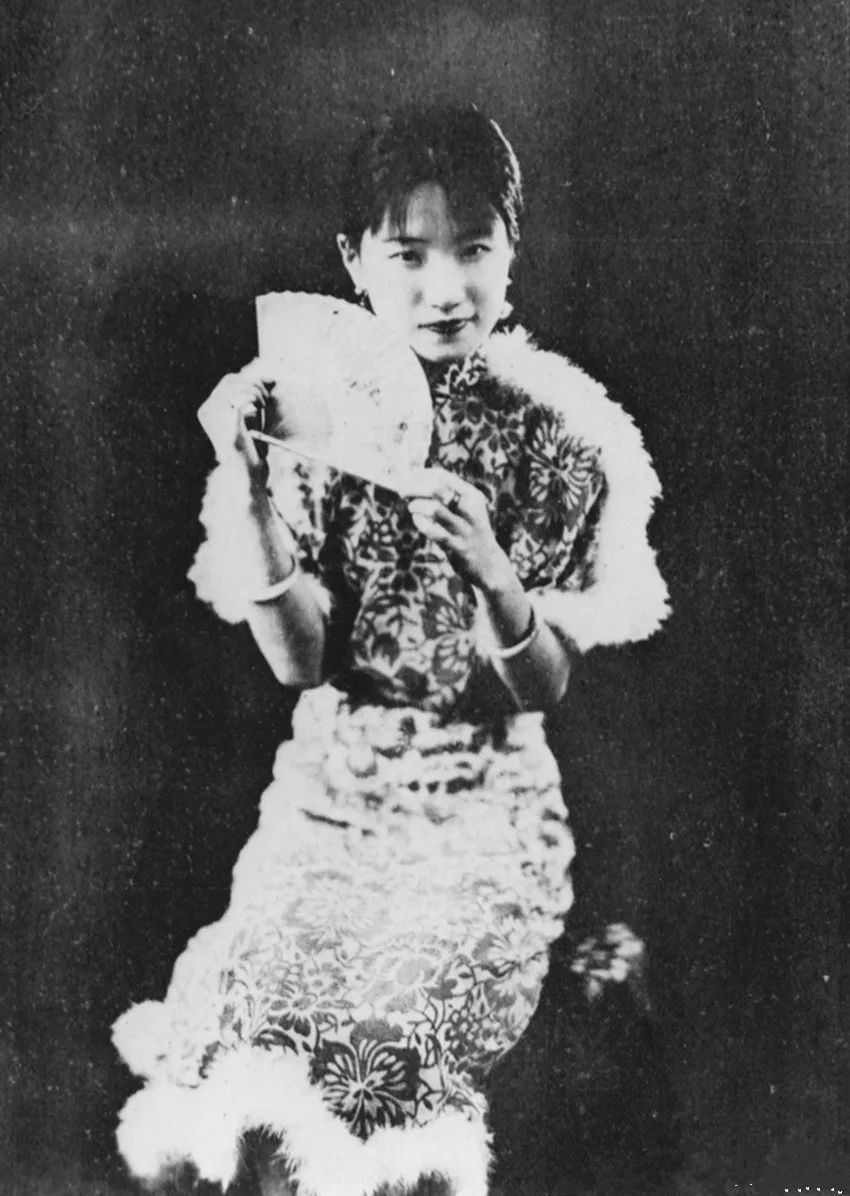

1947年,朱安去世前,留下了一纸契约,把自己的一切都给了周海婴,房子、藏书、稿件、版税。 可换来一句“我们不熟”,一句话,冷得像刀子,让这个老女人的晚景显得更凉。 她是鲁迅的原配,也是从未进过洞房的“合法”妻子,鲁迅活着的时候,对她避而不见;死了之后,她也没能和他合葬。 她留下了全部财产给鲁迅的儿子,却换不来一个“母亲”的称呼,说到底,这不是两个人的纠纷,是几代人、几套价值观的正面对撞。 朱安是在1946年冬天立的“赠与契约”,上面写得清清楚楚,把她在北平西三条的宅子、鲁迅留下来的书和文稿,还有出版权,全都交给周海婴处理,还附了一条——“生养死葬一切费用由周海婴负责”。 这句话看起来像是一个嘱托,其实也是她最后一次期待这个“名义上的儿子”能像个亲人一样送她最后一程。 可周海婴从来没把她当亲人,在他写给自己母亲许广平的信里说得很直白:“朱安女士虽为父亲元配,但母亲只有您一人。”朱安,是“女士”,不是娘。 在1980年出版的《鲁迅与我七十年》里,他还是这么叫,这也惹出了不少争议,有人说他凉薄,有人说他理性。 要说朱安一辈子什么都没争,但还是惦记着这个“儿子”,哪怕鲁迅早不和她说话,她还是一年到头腌鱼做腊肠寄过去,只因为周海婴是鲁迅的孩子,是“她们家的香火”。 周海婴这一边,压根没觉得有什么香火,他接受了遗产,也按照法律流程办了,但从没承认这段亲情。 他心里装的只有许广平,那是他从小喊“妈妈”的人,对朱安,他有距离,他不是说朱安坏,也不是怪她什么,就是不认。 哪怕朱安一个人守着空房子几十年,没人理,她想卖点鲁迅的藏书换点钱,许广平都让律师出面,说这些东西是儿子的,朱安不能动。 生活费是有的,一个月几十块,够吃够用,但她不能去上海,不能见周海婴,这是许广平定下的规矩。 朱安也想过要和鲁迅合葬,她是正妻,这么做也讲得通,但许广平不同意,她说鲁迅生前反对封建制度,这样合葬太讽刺。 朱安死后,被葬在北京保福寺,墓没有碑,连名字也没有,只陪了一个鲁迅的水烟袋。 可也不是所有人都站在许广平这一边。 周作人,鲁迅的弟弟就一直每月给朱安寄钱,还称她“嫂子”,他说朱安是旧时代的典范,是个善良又忍让的女人。 他支持她和鲁迅合葬,说这样才算圆满,但这事也让周海婴不高兴了,他在回忆录里写得明明白白:“应将朱安供养起来,这才是正理。”可真轮到自己,他也没管得上。 这家人就这样,明明有血缘关系,但比陌生人还客气。 谁也不想跟谁多说一句,鲁迅走得早,留下的不是遗产,而是一堆剪不断理还乱的关系。 许广平有她的打算,她不愿意朱安出现在鲁迅身边,不光是因为朱安是“封建妻子”,更是为了周海婴的身份清晰。 她要让所有人知道,鲁迅的家只有她和她儿子,这一点,她管得特别严。 她寄生活费给朱安,但从不让他们有联系,朱安想见周海婴,没戏,许广平就是这家大门口的门神,谁也别想越线。 朱安自己可能心里也明白,她是那个“被时代遗忘的人”,鲁迅从来没在文章里提过她的名字,不是遗忘,是刻意。 她不识字,不写文章,不参加新文化运动,她就是个活在上一个朝代的人。 嫁给鲁迅时她26岁,鲁迅21岁,她信“女大三抱金砖”,她守着老规矩。可鲁迅不是个守规矩的人。 这场婚姻从一开始就是个悲剧,朱安想过平凡日子,鲁迅要改造社会,她一辈子都没真正成为那个家的女主人,最后也没成为真正的母亲。 但她还是把所有都给了周海婴,可能是心里那点执念,也可能是她觉得自己没有别的人了。 她没有子女,也没有亲戚,连鲁迅的家人都不怎么认她,她把财产交出去,像是把自己的一切都交了出去。 有学者说,周海婴这种做法是理性,是尊重亲情的界限。 比如范曾就说,他这是在维护亲妈许广平的尊严,可也有人觉得他太冷血。 林贤治说,这反映了新旧文化冲突下的残酷,一个旧时代的女人,把希望寄托在一个不认她的现代人身上。 后来那座西三条的老房子成了鲁迅故居纪念馆,每年来参观的人超过50万,朱安当年送出去的东西,现在成了国家文物。 周海婴留下的那些鲁迅手稿和物品,也成了上海鲁迅纪念馆里的宝贝,估价上亿,但这些东西的主人朱安,连块像样的墓碑都没有。 她一辈子都没有真正属于一个家庭,她守着那个空壳一样的婚姻几十年,直到临终才把遗产交出去,想留下一点痕迹。 但别人记得的,是鲁迅,是许广平,是周海婴,很少有人再提她。 可她的故事,没有那么轻描淡写就能说完,她不是谁的附属,也不是谁的背景。 她活在夹缝中,却把最后的选择留给了那个“不熟”的“儿子”。 说到底,她做的决定不只是情感,而是一种对过去时代的执念和告别。