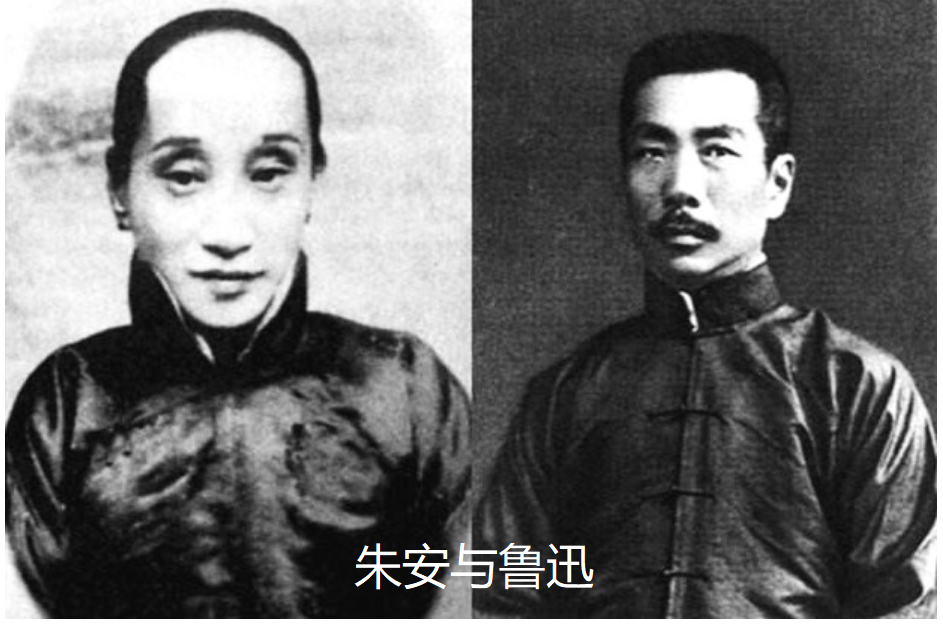

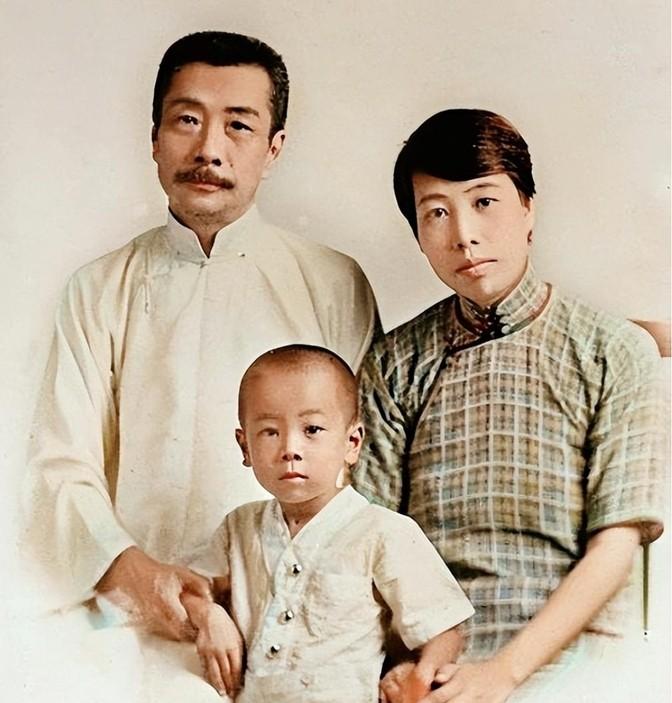

1936年,鲁迅病危,临终前拉着妻子许广平的手问:“有萧红的消息吗?”许广平摇了摇头,鲁迅失望地低下头,从枕头底下摸出萧红的画像,满眼尽是思念。一直到去世,鲁迅都没能听到萧红的一丁点消息。 其实,许广平并不是鲁迅的妻子,朱安才是。 只不过,鲁迅娶朱安,完全是为了遵照母亲的意愿,他跟朱安没有感情,更没有夫妻之实。 遇到许广平之后,鲁迅便决定要跟她共度一生。 结果便是,朱安守着“鲁迅夫人”的名分独自生活,许广平则没有任何名分跟鲁迅同居,三人倒是过得相安无事。 许广平为鲁迅生下一个儿子周缨,三口之家过得其乐融融。 1934年深秋,一封萧红的来信,打破了这三口之家原有的平静。 当时的萧红穷困潦倒,来信是向鲁迅求助,还附带了一份小说手稿,就是后来流传甚广的《生死场》。 鲁迅看完手稿后,对萧红的才华赞不绝口,立即回信邀请她来上海。 身无分文的萧红,就像抓住了救命稻草,辗转来到上海,在鲁迅的帮助下落了脚。 鲁迅知道萧红的经济窘迫,便邀请她到家中吃饭,还特意嘱咐许广平多备些肉菜。 临走时,鲁迅跟萧红握手道别,不动声色地将钱塞到萧红的手中。他什么话也没说,只是看着萧红点了点头。 还有一次,鲁迅一家到萧红家去看望萧红。萧红惊喜不已,想请鲁迅一家吃饭,但家里实在没有什么像样的饭食。 正在为难之时,鲁迅说:“走吧,我们去外面餐馆吃,省些时间可以一起谈论文学。” 鲁迅不仅资助了她,还顾及她的自尊,这份体贴和周到让萧红感动得泪水盈眶,从而对鲁迅更加敬仰。 更重要的是,在鲁迅的奔走下,萧红的《生死场》顺利出版,震动文坛,使得萧红一战成名,经济状况好了起来。 萧红不知道如何感激鲁迅,知道他爱吃北方面食,便常常上门去,和许广平一起做面食给鲁迅吃,经常上午刚来过,下午又来了。 但是,萧红一个单身女子,频繁出入鲁迅家,难免引起谣言,甚至有人说鲁迅和萧红是“忘年恋”,他们之间相差30岁。 实际上,鲁迅对萧红只是惜才爱才。在他眼中,萧红是最有前途的女作家。 事实证明,鲁迅没有看错人。在与鲁迅先生相识之后,萧红写出了至今仍颇具影响力的《呼兰河传》。 有一次,萧红的朋友李浩调侃道:“鲁迅对你就像是慈父对爱女。” 萧红则摇了摇头说:“不对,是祖父对爱孙一样!” 从年龄上看,萧红把鲁迅当成祖父显然是不合理的。但了解萧红是身世之后,就会明白萧红的用意了。 萧红的出生并不幸福,8岁那年母亲病逝,很快继母进门,整个家里只有祖父真心对她好。 萧红的童年几乎是跟着祖父度过的,祖父经常带着她到后花园,教她读书写字,那是小萧红最幸福的时光。 可惜好景不长,萧红刚满18岁,父亲便逼着她嫁人。她不愿意屈服,一气之下离家出走。 未婚夫知道后,想方设法找到她,还把她哄骗到旅店同住,不久后萧红怀了孕。 没想到,未婚夫是个不负责任的伪君子,竟然把有孕在身的萧红独自留在旅店,自己消失得无影无踪。 举目无亲的萧红,写信向国际协报求助,因此结识了萧军。 萧红以为自己遇到了真爱,开始和萧军同居,可没想到等她再次怀孕时,面对的是家暴,和再次被抛弃。 万念俱灰的萧红想到了鲁迅,这位她深为敬仰的文坛前辈,于是尝试给鲁迅写了一封求助信。 萧红没想到的是,鲁迅不仅资助了她,还引领她走进文坛,开启了她的辉煌文学生涯。 对萧红来说,鲁迅就像她的祖父一般,怜爱她关心她,是她最温暖的保护伞。 1936年,萧红再次为情所伤,只身去了日本深造,从此杳无音信。 同年10月,鲁迅病危,临终前心心念念着萧红,还把她的画像放在枕头底下,时常拿出来看一眼,以解思念。 对鲁迅来说,萧红是他最欣赏的学生,最牵挂的晚辈。只可惜,他直到去世都没能听到萧红的丁点消息。 得知鲁迅去世的消息时,萧红无比悲痛,抱病写下《记我们的导师》《记忆中的鲁迅先生》、《鲁迅先生生活散记》《鲁迅先生生活忆略》等文章,来纪念鲁迅先生。 萧红的这些文章,被世人称为“纪念鲁迅先生的文章中写得最好的作品”。 鲁迅和萧红相差30岁,完全是两代人;他们认识的时间也不长,仅仅只有两年时间。 然而,他们因为思想、人格、爱好、追求等方面的相知和想通,彼此建立了深厚的情谊。 萧红不仅从鲁迅那里得到了祖父一般的怜爱和呵护,更得到了导师般的指引和鼓励。 萧红的一生有太多不幸,3次被男友伤害,一度穷困潦倒。不过,不幸中也有大幸,那就是有缘结识鲁迅先生。 可以说,如果没有鲁迅,就不会有萧红在文坛上的辉煌成就。 鲁迅和萧红既是师生,又是朋友,他们的情谊,至今仍然被人们津津乐道。 友谊的最高境界,不过如此吧。