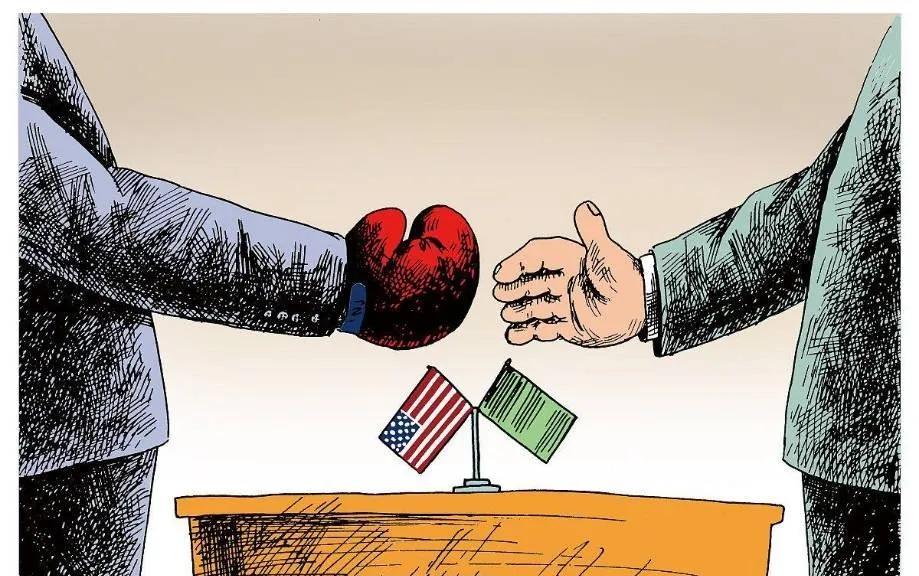

新加坡联合早报近日发文写道:“美国是中国头号顾客,中国是美国头号供应商,双方和则生财,斗则两伤。商界有一个基本常识:一定要把自己的顾客打点照顾好,甚至顾客有时耍点小孩子脾气,供应商也大可不必随之起舞发飙,不能因小失大。中国的对美出口产业涉及几百万人员就业,加上家庭和协作商可能会达上千万人。人民的利益永远至上最大。” 新加坡联合早报说得没错,美国是中国的头号顾客,中国是美国的头号供应商。按理说,做生意讲究的是共赢,客人多出点价,供应商赚点钱,大家笑呵呵,生意就这么做大了。 可现在的问题是,美国这位“头号顾客”脾气越来越大,自己口袋没多少钱了,还总想白吃白喝,一边买着,一边骂着,偶尔还撒泼翻桌子,中国这头供应商就得掂量掂量了——是忍一忍继续做生意,还是直接拍桌子不干了? 现实是,忍一忍是必须的。不是怕,是因为身后站着的是几百万打工人,是几千万家庭,是一条条真金白银的供应链。说白了,对美出口,不是哪个财团自己关起门来发财的小买卖,是千家万户饭碗里的热气腾腾。 中国讲的是“人民至上”,这不是口号,是血淋淋的民生问题。一个中小厂,一个出口单子,可能关系着五百个工人年底能不能拿奖金,几千个家庭春节能不能回家有点儿排场。这种情况下,当然不能意气用事,更不能因为对方耍小孩子脾气,就跟着翻脸,把自己人先饿了肚子。 美国现在有点像那种欠账不想还,还摆架子的老赖,一边靠着美元霸权搞金融收割,一边又拼命压供应商价格,还时不时甩两下子政治大棒,想让供应商又便宜又听话。 但问题是,供应商也不是吃素的。中国这么多年,不光练出了世界第一的制造业,还在全球铺开了市场。 今天美国市场很重要,但不是唯一,欧洲、东南亚、非洲、中东,一个个新客户正在排队。你美国要买?行,咱做。你要闹?可以,那我就分批次找备胎,把风险摊开来。 其实仔细看,中国这一套做法,早就不是单纯的“逆来顺受”了,是有节奏地“磨”。怎么磨?表面稳住,不吵不闹,不跟着起哄; 背后悄悄加速搞科技攻关、产能升级、出口多元。磨着你,消耗着你,让你习惯我在场;等时机一到,比如全球去美元化加快、供应链重组,中国已经手里攥着更多筹码,那时候,才是“一击致命”。 美国呢?一边打压,一边又不得不买单,嘴上喊着“脱钩”,手上订单照样下得飞快。芯片制裁了,结果美国车厂没芯片,亏得直叫;对中国制造业加关税了,结果美国自己通胀爆表,物价涨到老百姓都在骂街。 这种“自己给自己挖坑”的把戏,玩得越多,底子就越空。底特律的废弃工厂和中国满地冒烟的工业园区,谁家是末路,谁家在积蓄力量,一眼就能看出来。 中国明白,这场博弈,不是打一两仗的短跑,是几十年的长跑。短期忍一时,争取的是大局;长期走着走着,就看谁能熬得住,谁能持续发展,不靠金融泡沫,不靠借债续命,靠真本事,靠实业,靠科技进步,靠人民生活一步步变好。 所以说,和则两利,斗则两伤。这话没错,但真正高明的,是在“和”的时候修炼自己,在“斗”的时候留够后手。美国今天一会儿封锁,一会儿打压,说明它自己也知道,跟中国正面硬怼,它没太多胜算。而中国呢,就像种白菜——今天种一亩,明天种十亩,不急着拔苗助长,等白菜堆满了,市场还怕没饭吃? 最后说到底,中美的较量,真正分高下,不在嘴仗上,不在表面数字上,而是在各自社会有没有活力,人民有没有希望,国家是不是越来越硬气。 中国人这股子“闷声发大财”的劲儿,一直没丢;而美国那边,债台高筑、政坛内耗,资本空转、社会撕裂,怎么看都像个虚胖的小老头。长跑还没到终点,但趋势,早就显出来了。