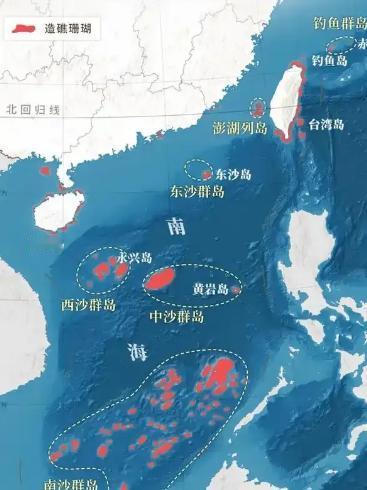

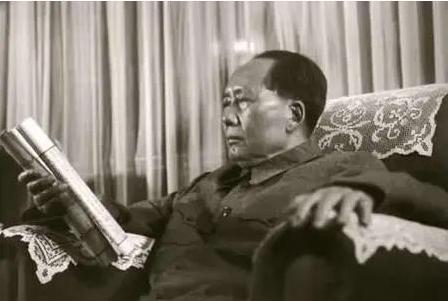

1958年,中国宣布将领海宽度从3海里扩大到12海里,消息传出引起西方国家强烈抗议,毛主席霸气回应令各国纷纷闭嘴。 新中国成立后,继承下来的许多法规与国际惯例基本延续了前朝民国时期的安排。沿海领海宽度被定为3海里,这一标准早在19世纪中叶便成为国际海洋法的普遍习惯,主要源自当时海牙公约的规定。 这段时间内,西方列强以“国际法”为名,实则追求其全球海上霸权,在中国海域恣意活动。 他们的军舰、商船和渔船凭借3海里这一窄小的界限,能够轻松进入中国附近海域,肆意搜寻情报,威慑海上交通,干预中国的海洋权益。美国与其盟友在这一框架内形成了海上“特权区”,极大地限制了中国的主权行使。 1950年代中期,随着国际格局的变化和国内经济建设的推进,中国的海权意识逐渐觉醒。1958年,中央政府经过反复论证与风险评估,提出了将领海宽度由3海里扩大至12海里的决策。 此举既是回应国际社会海洋法发展趋势的需要,也是保护国家安全的必要措施。具体到参与推动这一决策的高层人物,毛主席作为最高领导人,亲自协调决策过程。 外交部长乔冠华、倪徽等资深外交官在这一过程中发挥了重要作用,他们虽对可能引发的国际压力表示谨慎,但最终尊重了毛主席关于主权不可妥协的坚定立场。 宣布提升领海范围的消息一经公布,立即成为国际舆论的焦点。西方国家以美国为首,迅速作出强烈抗议。他们认为中国此举“违反国际惯例”,试图通过外交手段施压中国撤回决定。 美国国务院发布声明称,扩大领海将限制航行自由,破坏地区稳定,要中国“重新考虑”。 面对西方的集体反弹,中国方面并没有退缩。外交部内部一度为应对国际风波进行详细缜密的讨论,乔冠华和倪徽提出在对外声明中强调中国领海权的正当性和必要性,同时保持克制避免激化矛盾。 毛主席却展现出极大的政治定力,他强调:“这是中国的主权问题,是内政,任何外部势力无权干涉。”这句话不仅回应了西方的质疑,更以强硬的姿态让国际社会明白,中国绝非软弱可欺的对象。 实际操作层面,中国立即加强了对沿海海域的巡逻和监管。海军组建了专门的近海巡逻队,装备了数艘新型护卫舰,并在重点海域设立了监控哨所。无人机尚未普及,巡逻多依赖巡逻舰艇和雷达系统。 中国海军将面临的不仅仅是自然的海洋挑战,更重要的是潜在的外国军事挑衅。紧张的海上态势下,海军士兵的训练被大幅强化,强调应对突发事件的迅速反应能力。 国内媒体也积极配合,新闻中频繁出现有关海上巡逻行动的报道,塑造出中国海上力量不断壮大的形象。 影片和纪录片专门介绍了海军官兵如何日夜守护祖国的海疆,普通百姓也被鼓励关注海洋权益,营造出全民支持维护国家主权的氛围。在各个角度的共同努力下,外国军舰的侵犯显著减少,海上秩序逐步恢复正常。 毛主席的霸气回应令西方国家颇为震惊。面对其铁腕措辞,西方阵营内部也出现了争议。一些分析人士认为,用军事手段压制中国可能引发新一轮大规模冲突,带来不可控制的后果。 虽然仍有激进派希望采取更强硬的对抗策略,但在实际行动上表现出了更多谨慎。中美两国围绕台湾问题的紧张仍在持续,西方并不希望因领海争端火上浇油,造成多线作战的不利局面。 随着时间推移,中国对12海里领海的主张逐渐被国际社会所接受。中国积极参与和推动国际海洋法领域的对话与谈判,证明其立场并非狭隘防卫,而是符合国家生存发展的客观需求。 中国的海洋政策日益成熟,并开始影响国际海洋法的调整方向。尤其是1970年代以后,联合国海洋法公约逐步建立,规定了12海里领海的标准,这在某种程度上成为了中国此前立场的国际确认。 乔冠华和倪徽在这场外交风波中积累了宝贵经验,他们继续在中国外交系统内承担重要职责,推动国家外交政策的稳定和延续。 而毛主席则以此展示出的坚定不移和强硬立场,被后世誉为捍卫国家主权的典范。他的政策思路影响深远,在此后的几十年间,历届中国领导人均延续此种维护国家核心利益的做法。 在海军建设方面,中国也不断加强力量后盾,为维护领海安全提供坚实基础。随着技术进步和工业发展,海军逐渐实现现代化,形成了有效的海上防御体系。国际社会对中国的军事海上力量既警惕又认同,形成了一种微妙的平衡关系。 中国领海宽度由3海里提升至12海里的事件,不仅是一次法律范畴内的突破,更成为新中国新时代国家自信心的象征。 面对外部压力,无畏挑战,坚定维护主权,是中国沉稳崛起的重要篇章。此举奠定了中国成为全球海洋强国的基础,也昭示了国际体系中主权国家权利的重要性与必要尊重。 这段历史告诉世人,一国的海洋权益不容侵犯,国家安全和尊严必须用坚实的政治意志和力量加以保障。毛主席霸气回应的背后,是整个民族对未来自主命运的自觉追求和不懈奋斗。