中国科学家研制大型低温泵突破聚变堆燃料循环技术

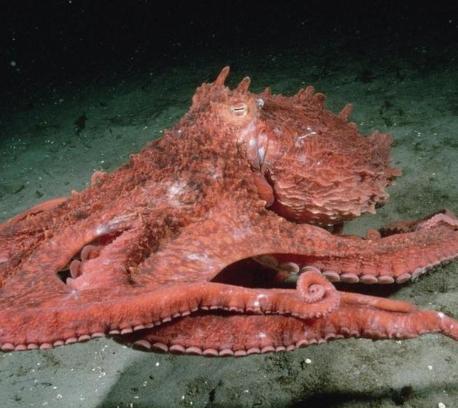

合肥科学岛上最近立起一个直径1.2米、重达4吨的金属罐子。这个看似普通的装置,实则是中国科学院合肥物质科学研究院团队耗时七年研制的大型复合式低温泵。它能以每秒11万升的速度抽取氘气,同时将氦灰分离处理——这个数字相当于每分钟抽干两个标准游泳池的水量。

图释:大型复合低温泵的测试。图片来源:杨清喜

在聚变反应堆里,燃料循环系统就像人体的血液循环。未燃烧的氘氚燃料是必须回收的养分,氦灰则是代谢废物。传统低温泵只能混合吸附两种气体,再生时需整体升温导致能耗激增。而新装置采用多层吸附结构设计,让氘和氦在不同温度层实现选择性吸附,好比在高速公路上设置专用车道,实现两类气体的分道扬镳。

耐辐照性能是另一大突破。团队研发出无机低温胶粘接工艺,把活性炭牢牢固定在液氦冷却的金属板上。这种胶体在零下269摄氏度仍保持韧性,经受住10年等效剂量的中子辐照考验。要知道,国际热核聚变实验堆(ITER)真空室内部件设计寿命也不过20年。

这项技术突破恰逢中国聚变研究的关键节点。今年1月,全超导托卡马克装置EAST刚实现1亿摄氏度千秒级等离子体运行,创下世界纪录。随着聚变实验时长从秒级向小时级迈进,燃料循环系统必须同步升级。新低温泵的独立再生功能,可将燃料滞留量降低30%,这对未来连续运行的聚变电站至关重要——毕竟氚在地球上的自然储量仅有3.5公斤。

观察合肥西北角的'夸父'聚变研究设施,八分之一真空室刚通过验收,50毫米厚的超低碳不锈钢壳体正在搭建未来聚变堆的'子宫'。低温泵作为配套系统,其进展暗示着中国聚变工程已从单体突破转向系统集成。就像组装乐高积木,当真空室、超导磁体、燃料循环等模块逐个达标,距离点亮'人造太阳'就更近一步。

在安徽创新馆的成果展上,这类大科学装置衍生技术正加速转化。同步辐射光源解析催化剂原子结构,强磁场诱导新材料相变,如今聚变技术也开始'沿途下蛋'。隔壁展台的中科焓能公司,已将聚变研究的超导技术转化为氢能催化剂,贵金属用量减半而性能不减。

全球氦气市场近年剧烈波动,美国垄断格局下我国95%依赖进口。新低温泵的氦灰分离能力,意外打开了另一扇窗。聚变堆每产生1吉瓦能量,约伴生100公斤氦灰,未来或成战略资源补给站。这种技术溢出效应,正是大科学装置的魅力所在。